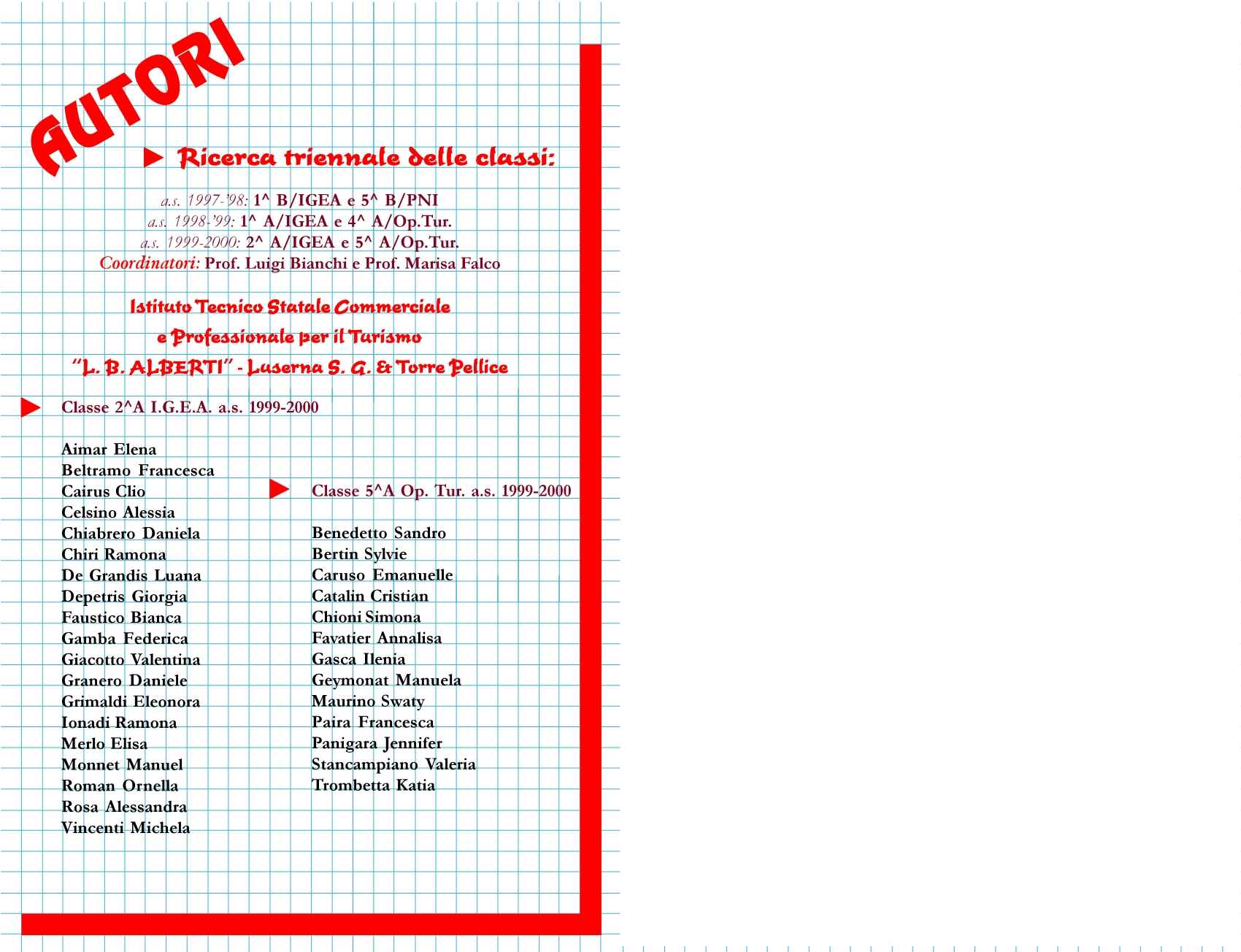

Ricerca triennale delle classi

a.s. 1997-’98: 1ª B/IGEA e 5ª B/PNI

a.s. 1998-’99: 1ª A/IGEA e 4ª A/Op.Tur.

a.s. 1999-2000: 2ª A/IGEA e 5ª A/Op.Tur.

dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Professionale per il Turismo “L. B. ALBERTI” di Luserna S. G. e Torre Pellice

Coordinata dai Proff. Luigi Bianchi e Marisa Falco

Qui il sito originario

Qui abbiamo raccontato la storia dei Quaderni

Leggi la versione solo testo.

[fine]

Nel cuore di Torre…

Le ‘cellule antifasciste’ della Val Pellice l’8 settembre 1943 passano dalla fase della formazione, del dibattito, dei contatti e della presa di coscienza a quella dell’azione, assaltando caserme e recuperando armi e munizioni.

I progetti sui quali a lungo i giovani antifascisti di Torre e di Luserna avevano discusso e sognato sotto la guida di maestri morali come Falchi, Lombardini e Lo Bue e di maestri politici come Rollier, Agosti, Venturi, Foa, imponevano una ‘scelta di campo’ faticosa e rischiosa, ma ineludibile e implicavano il superamento dello spontaneismo ed autonomismo iniziali, visibili nelle varie bande armate sorte in Valle nel settembre 1943, a favore di una organizzazione militare e di un efficiente coordinamento. Il clima antifascista era diffuso, ma alcuni uomini, più di altri, avevano il carisma e le qualità per poter tentare di ‘armonizzare’ le diverse energie ed orientarle verso il comune obiettivo di abbattere il nemico.

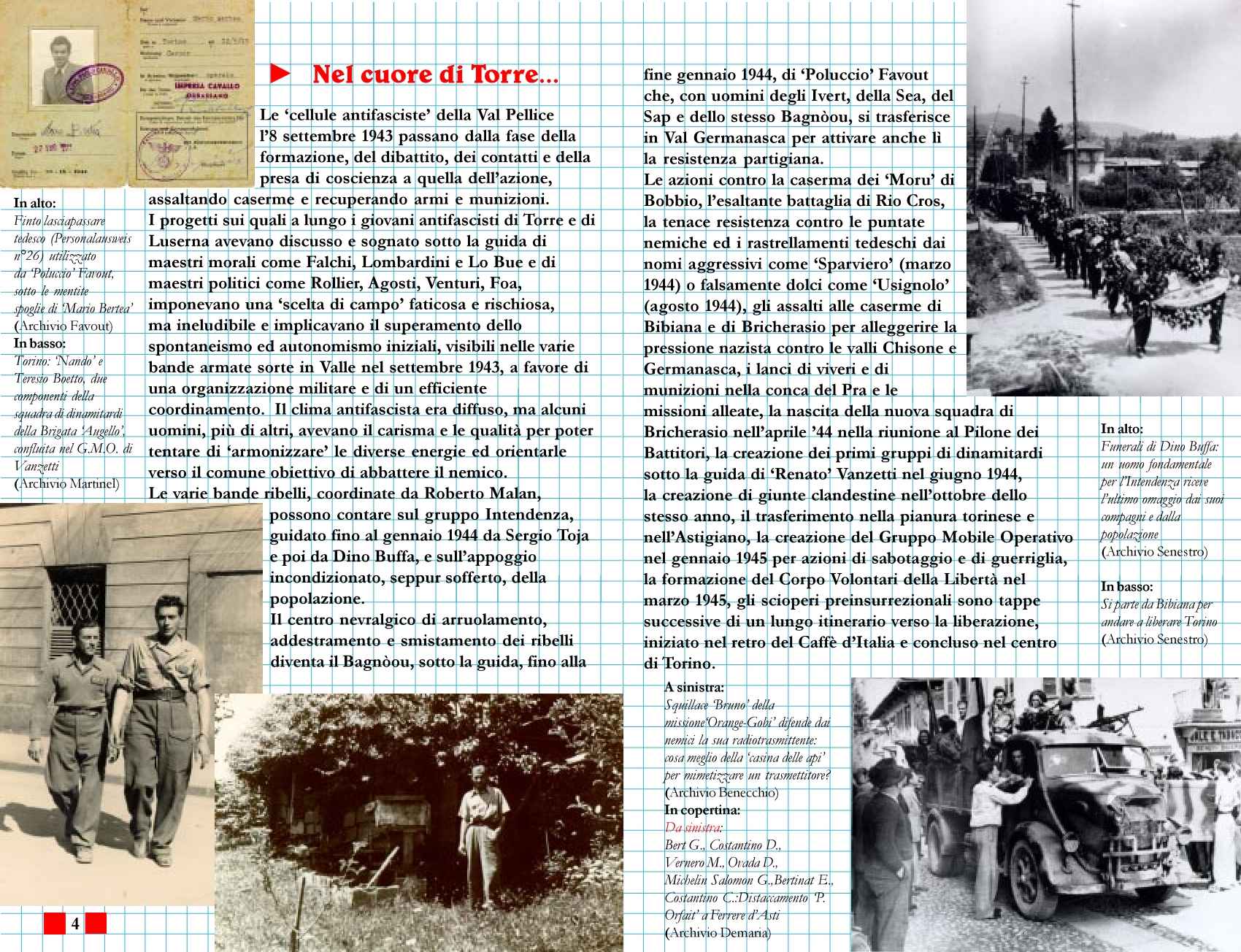

Le varie bande ribelli, coordinate da Roberto Malan, possono contare sul gruppo Intendenza, guidato fino al gennaio 1944 da Sergio Toja e poi da Dino Buffa, e sull’appoggio incondizionato, seppur sofferto, della popolazione.

Il centro nevralgico di arruolamento, addestramento e smistamento dei ribelli diventa il Bagnòou, sotto la guida, fino alla fine gennaio 1944, di ‘Poluccio’ Favout che, con uomini degli Ivert, della Sea, del Sap e dello stesso Bagnòou, si trasferisce in Val Germanasca per attivare anche lì la resistenza partigiana.

Le azioni contro la caserma dei ‘Moru’ di Bobbio, l’esaltante battaglia di Rio Cros, la tenace resistenza contro le puntate nemiche ed i rastrellamenti tedeschi dai nomi aggressivi come ‘Sparviero’ (marzo 1944) o falsamente dolci come ‘Usignolo’ (agosto 1944), gli assalti alle caserme di Bibiana e di Bricherasio per alleggerire la pressione nazista contro le valli Chisone e Germanasca, i lanci di viveri e di munizioni nella conca del Pra e le missioni alleate, la nascita della nuova squadra di Bricherasio nell’aprile ’44 nella riunione al Pilone dei Battitori, la creazione dei primi gruppi di dinamitardi sotto la guida di ‘Renato’ Vanzetti nel giugno 1944, la creazione di giunte clandestine nell’ottobre dello stesso anno, il trasferimento nella pianura torinese e nell’Astigiano, la creazione del Gruppo Mobile Operativo nel gennaio 1945 per azioni di sabotaggio e di guerriglia, la formazione del Corpo Volontari della Libertà nel marzo 1945, gli scioperi preinsurrezionali sono tappe successive di un lungo itinerario verso la liberazione, iniziato nel retro del Caffè d’Italia e concluso nel centro di Torino.

Maestri di ribellismo

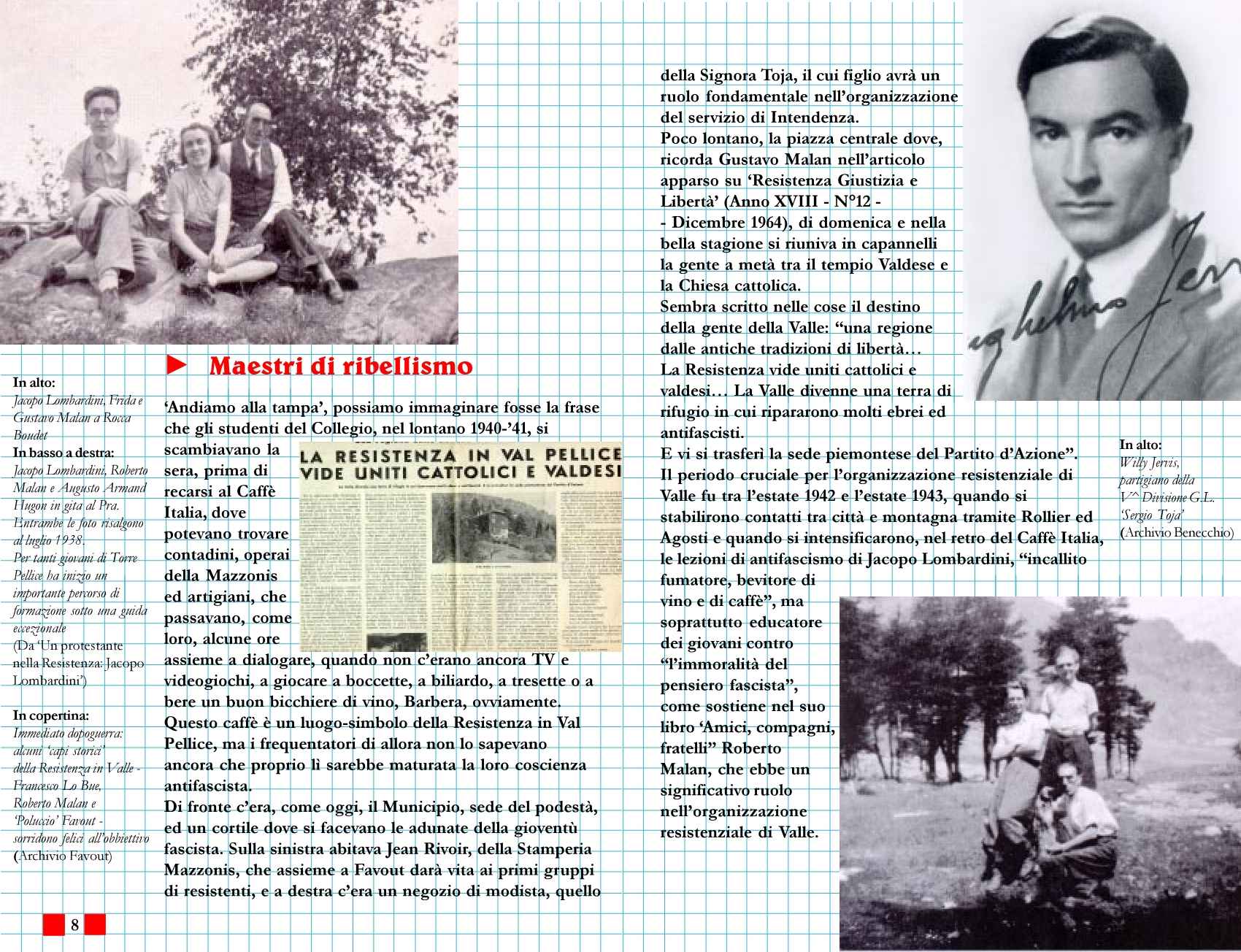

‘Andiamo alla tampa’, possiamo immaginare fosse la frase che gli studenti del Collegio, nel lontano 1940-’41, si scambiavano la sera, prima di recarsi al Caffè d’Italia, dove potevano trovare contadini, operai della Mazzonis ed artigiani, che passavano, come loro, alcune ore assieme a dialogare, quando non c’erano ancora TV e videogiochi, a giocare a boccette, a biliardo, a tresette o a bere un buon bicchiere di vino, Barbera, ovviamente. Questo caffè è un luogo-simbolo della Resistenza in Val Pellice, ma i frequentatori di allora non lo sapevano ancora che proprio lì sarebbe maturata la loro coscienza antifascista.

Di fronte c’era, come oggi, il Municipio, sede del podestà, ed un cortile dove si facevano le adunate della gioventù fascista. Sulla sinistra abitava Jean Rivoir, della Stamperia Mazzonis, che assieme a Favout darà vita ai primi gruppi di resistenti, e a destra c’era un negozio di modista, quello della Signora Toja, il cui figlio avrà un ruolo fondamentale nell’organizzazione del servizio di Intendenza.

Poco lontano, la piazza centrale dove, ricorda Gustavo Malan nell’articolo apparso su ‘Resistenza Giustizia e Libertà’ (Anno XVIII – N°12 – – Dicembre 1964), di domenica e nella bella stagione si riuniva in capannelli la gente a metà tra il tempio Valdese e la Chiesa cattolica.

Sembra scritto nelle cose il destino della gente della Valle: “una regione dalle antiche tradizioni di libertà… La Resistenza vide uniti cattolici e valdesi… La Valle divenne una terra di rifugio in cui ripararono molti ebrei ed antifascisti.

E vi si trasferì la sede piemontese del Partito d’Azione”. Il periodo cruciale per l’organizzazione resistenziale di Valle fu tra l’estate 1942 e l’estate 1943, quando si stabilirono contatti tra città e montagna tramite Rollier ed Agosti e quando si intensificarono, nel retro del Caffè d’Italia, le lezioni di antifascismo di Jacopo Lombardini, “incallito fumatore, bevitore di vino e di caffè”, ma soprattutto educatore dei giovani contro “l’immoralità del pensiero fascista”, come sostiene nel suo libro ‘Amici, compagni, fratelli” Roberto Malan, che ebbe un significativo ruolo nell’organizzazione resistenziale di Valle.

Il Caffè d’Italia è sentito da lui come luogo dell’amicizia e dell’educazione politica: “E’ lì che Lombardini parlava ai giovani; è lì che ci incontravamo: è lì che facevamo lunghe e affratellanti partite a tresette e bevevamo le giuste bottiglie; ma è soprattutto lì che si fermavano gli antifascisti e dovevano farsi riconoscere per tali con un segnale particolare […] C’era vino, buona Bonarda”, che non veniva smerciata con facilità, perché tutti erano affezionati al Barbera, Poluccio Favout in testa.

Erano gestori del locale i Rostan, i cui tre figli – Francis, Dino e Reinette – parteciparono attivamente alla Resistenza, militando il primo nelle formazioni G.L., il secondo nelle formazioni Garibaldi e la terza come staffetta, la coraggiosa e sveglia ‘Reginetta’ di soli 17 anni.

E’ così che si formano le ‘cellule antifasciste’, come Roberto Malan le definisce, facenti capo a Jean Rivoir, ad Enrico e Poluccio Favout, a Francesco Lo Bue, a Gustavo Malan e a ‘Giulietto’ Giordano.

Era condivisa da tutti l’esigenza di “togliere le teste dall’ammasso”: non facile per tutti e non uguale nei tempi di attuazione.

Eppure questi ‘maestri di ribellismo’ tra discussioni nella ‘piola’ o sui banchi di scuola del Collegio o nella stalla della ‘Feitria’, appartenente ai Favout, si preparavano e all’otto settembre non ebbero bisogno di ‘diventare’ resistenti: lo erano già, come con orgoglio ribadisce il Comandante ‘Poluccio’ Favout.

Nascono così gruppi spontanei ed il Bagnòou, in Val d’Angrogna, diventa un importante centro di raccolta e smistamento di uomini e di armi e nasce il Comando di Valle che, per Donatella Rochat, è inseparabile dall’attività dell’Intendenza e dalla banda del Bagnòou.

Sorvegliando dalla Sea

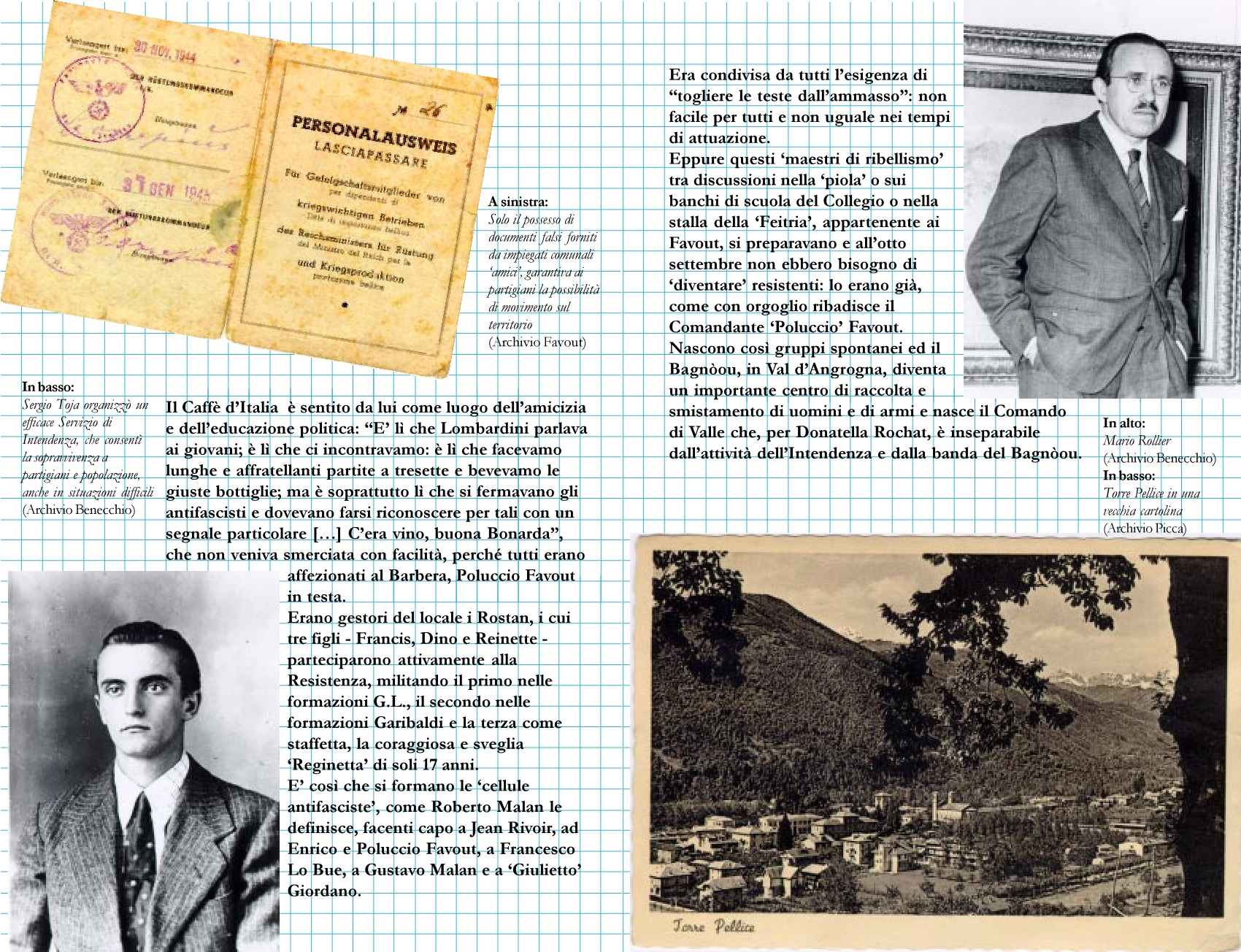

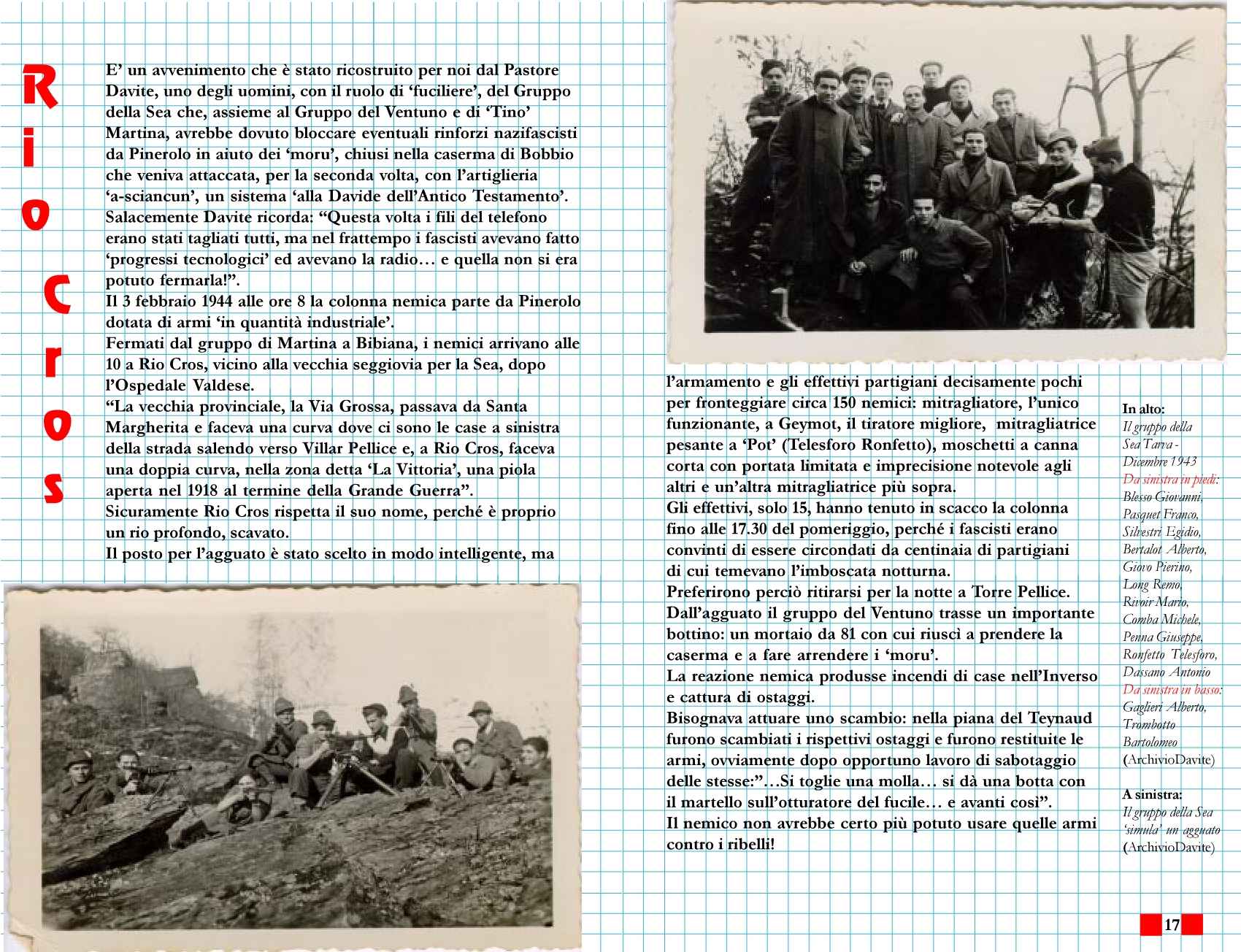

Tra fine settembre 1943 ed estate 1944, si dipana la storia di questo gruppo, che pone la sua prima base alla Tarva, oggi uguale ad allora, una grangia disabitata, sotto la guida ‘formale’ di Mario Rivoir e la guida ‘effettiva’ di Telesforo Ronfetto, nome di battaglia ‘Pot’, abbreviativo da ‘Tepot’ (‘Piccola teppa’ o ‘delinquentello’), quasi un programma per un comandante agguerrito, dotato di buon senso, attivo e convinto ‘militarista’.

Gli uomini del gruppo, appartenenti alle leve dal ’21 al ’25, erano originariamente 15 ex alpini, fra i quali spiccava il Pastore Davite, conosciuto come ‘Dutur Gechiss’, una divertente e divertita piemontesizzazione del Dottor Jackyll ( film del 1942), perché addestrato dal Professor Pinardi all’Ospedale Valdese di Torre per poter fare interventi sanitari di primo soccorso.

La vita del gruppo nelle basi della Tarva e della Sea era prevalentemente costituita, come ricordano sia Davite, sia Franco Pasquet (il Minor, di cui riportiamo molte poesie dialettali in un CD-ROM del nostro lavoro) dalla ‘grande barba’, cioè dai turni di guardia, pure così importanti per la sicurezza del gruppo, cui si univano lavori di pulizia e manutenzione, preparazione dei cibi, più o meno convincenti a seconda dei cuochi, esercitazioni alle armi, soprattutto per le ‘reclute’.

A tutti erano riservate anche ‘lezioni di politica’ da parte dei più acculturati, dopo le quali erano accolti come liberatori sia canti, sia barzellette.

Non mancavano addestramenti ‘curiosi’, frutto della mente un poco ‘dispettosa’ di Pot, che per mantenere all’erta i suoi uomini nel bel mezzo della notte, una volta li aveva svegliati con l’allarme, fatti armare di tutto punto e trasferire tra Torre e San Giovanni per un’azione… raccogliere cavoli in un campo, come ricorda sorridendo Pasquet.

Solo per ‘tenerli in esercizio’ li aveva fatti saltare giù di notte per raccogliere cavoli!

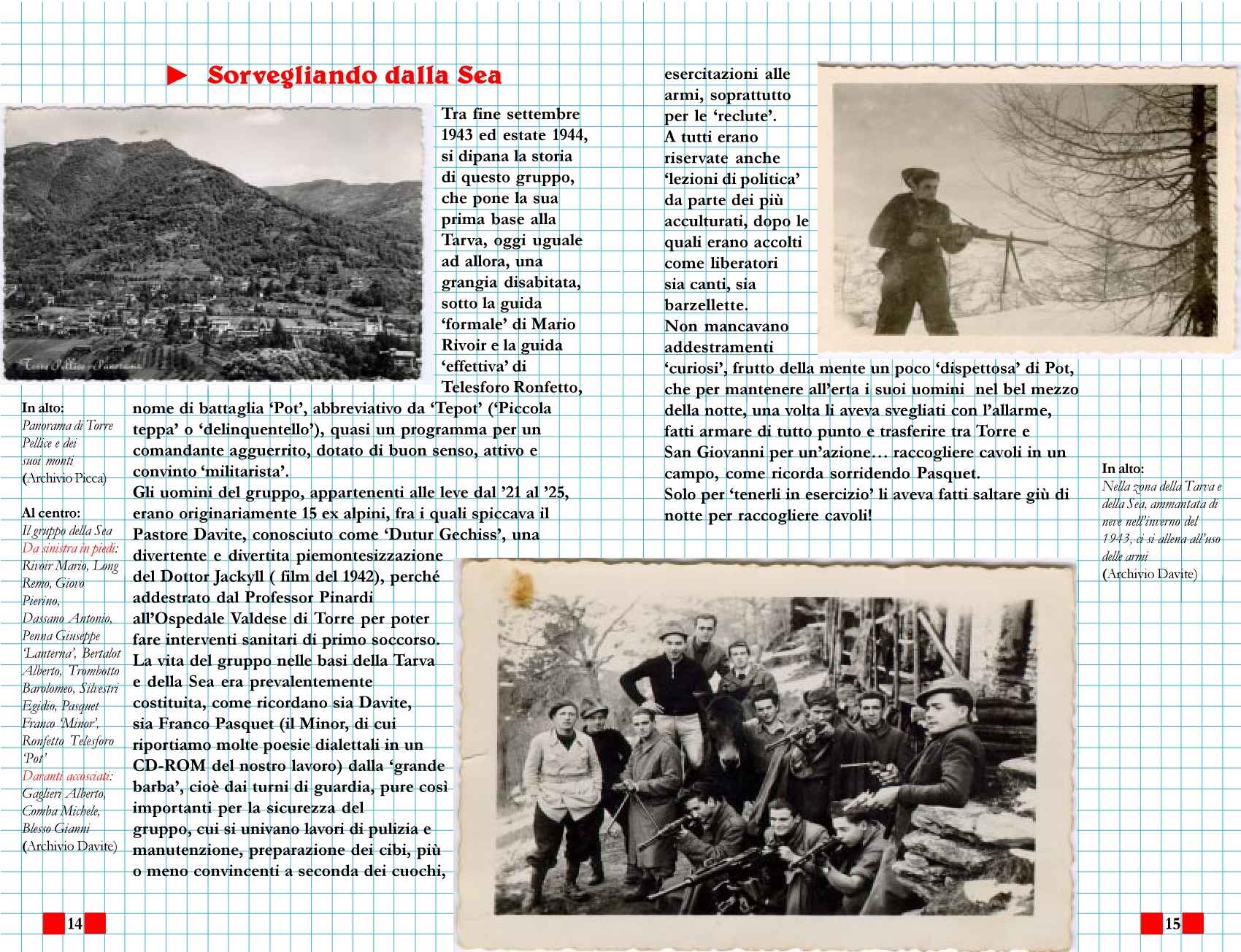

E’ un avvenimento che è stato ricostruito per noi dal Pastore Davite, uno degli uomini, con il ruolo di ‘fuciliere’, del Gruppo della Sea che, assieme al Gruppo del Ventuno e di ‘Tino’ Martina, avrebbe dovuto bloccare eventuali rinforzi nazifascisti da Pinerolo in aiuto dei ‘moru’, chiusi nella caserma di Bobbio che veniva attaccata, per la seconda volta, con l’artiglieria ‘a-sciancun’, un sistema ‘alla Davide dell’Antico Testamento’. Salacemente Davite ricorda: “Questa volta i fili del telefono erano stati tagliati tutti, ma nel frattempo i fascisti avevano fatto ‘progressi tecnologici’ ed avevano la radio… e quella non si era potuto fermarla!”

Il 3 febbraio 1944 alle ore 8 la colonna nemica parte da Pinerolo dotata di armi ‘in quantità industriale’.

Fermati dal gruppo di Martina a Bibiana, i nemici arrivano alle 10 a Rio Cros, vicino alla vecchia seggiovia per la Sea, dopo l’Ospedale Valdese.

“La vecchia provinciale, la Via Grossa, passava da Santa Margherita e faceva una curva dove ci sono le case a sinistra della strada salendo verso Villar Pellice e, a Rio Cros, faceva una doppia curva, nella zona detta ‘La Vittoria’, una piola aperta nel 1918 al termine della Grande Guerra”.

Sicuramente Rio Cros rispetta il suo nome, perché è proprio un rio profondo, scavato.

Il posto per l’agguato è stato scelto in modo intelligente, ma l’armamento e gli effettivi partigiani decisamente pochi per fronteggiare circa 150 nemici: mitragliatore, l’unico funzionante, a Geymot, il tiratore migliore, mitragliatrice pesante a ‘Pot’ (Telesforo Ronfetto), moschetti a canna corta con portata limitata e imprecisione notevole agli altri e un’altra mitragliatrice più sopra.

Gli effettivi, solo 15, hanno tenuto in scacco la colonna fino alle 17.30 del pomeriggio, perché i fascisti erano convinti di essere circondati da centinaia di partigiani di cui temevano l’imboscata notturna.

Preferirono perciò ritirarsi per la notte a Torre Pellice. Dall’agguato il gruppo del Ventuno trasse un importante bottino: un mortaio da 81 con cui riuscì a prendere la caserma e a fare arrendere i ‘moru’.

La reazione nemica produsse incendi di case nell’Inverso e cattura di ostaggi.

Bisognava attuare uno scambio: nella piana del Teynaud furono scambiati i rispettivi ostaggi e furono restituite le armi, ovviamente dopo opportuno lavoro di sabotaggio delle stesse:”…Si toglie una molla… si dà una botta con il martello sull’otturatore del fucile… e avanti così”.

Il nemico non avrebbe certo più potuto usare quelle armi contro i ribelli!

Se non c’è pane, si mangia polenta

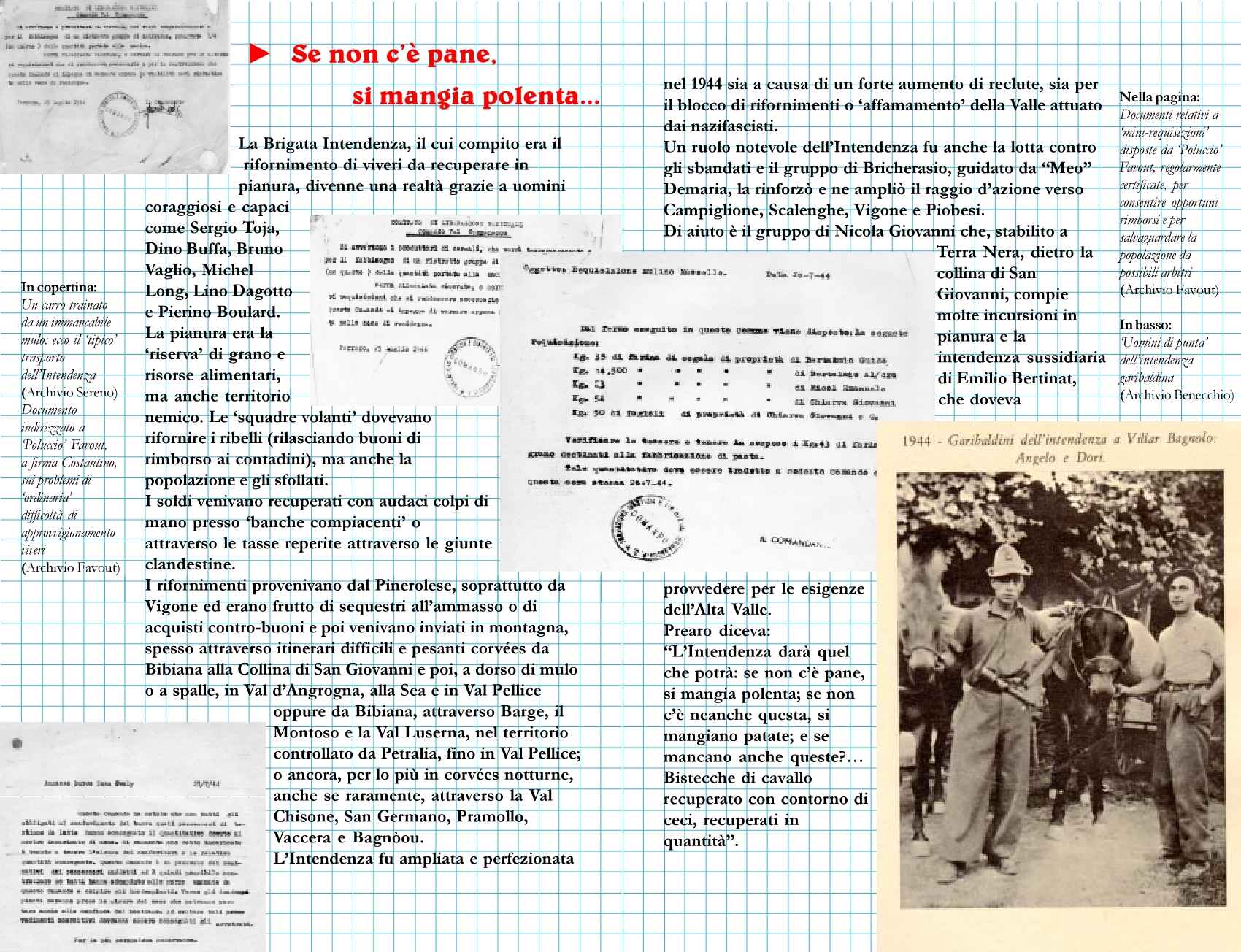

La Brigata Intendenza, il cui compito era il rifornimento di viveri da recuperare in pianura, divenne una realtà grazie a uomini coraggiosi e capaci come Sergio Toja, Dino Buffa, Bruno Vaglio, Michel Long, Lino Dagotto e Pierino Boulard.

La pianura era la ‘riserva’ di grano e risorse alimentari, ma anche territorio nemico. Le ‘squadre volanti’ dovevano rifornire i ribelli (rilasciando buoni di rimborso ai contadini), ma anche la popolazione e gli sfollati.

I soldi venivano recuperati con audaci colpi di mano presso ‘banche compiacenti’ o attraverso le tasse reperite attraverso le giunte clandestine.

I rifornimenti provenivano dal Pinerolese, soprattutto da Vigone ed erano frutto di sequestri all’ammasso o di acquisti contro-buoni e poi venivano inviati in montagna, spesso attraverso itinerari difficili e pesanti corvées da Bibiana alla Collina di San Giovanni e poi, a dorso di mulo o a spalle, in Val d’Angrogna, alla Sea e in Val Pellice oppure da Bibiana, attraverso Barge, il Montoso e la Val Luserna, nel territorio controllato da Petralia, fino in Val Pellice; o ancora, per lo più in corvées notturne, anche se raramente, attraverso la Val Chisone, San Germano, Pramollo, Vaccera e Bagnòou.

L’Intendenza fu ampliata e perfezionata nel 1944 sia a causa di un forte aumento di reclute, sia per il blocco di rifornimenti o ‘affamamento’ della Valle attuato dai nazifascisti.

Un ruolo notevole dell’Intendenza fu anche la lotta contro gli sbandati e il gruppo di Bricherasio, guidato da “Meo” Demaria, la rinforzò e ne ampliò il raggio d’azione verso Campiglione, Scalenghe, Vigone e Piobesi.

Di aiuto è il gruppo di Nicola Giovanni che, stabilito a Terra Nera, dietro la collina di San Giovanni, compie molte incursioni in pianura e la intendenza sussidiaria di Emilio Bertinat, che doveva provvedere per le esigenze dell’Alta Valle.

Prearo diceva: “L’Intendenza darà quel che potrà: se non c’è pane, si mangia polenta; se non c’è neanche questa, si mangiano patate; e se mancano anche queste?… Bistecche di cavallo recuperato con contorno di ceci, recuperati in quantità”.

Vanzetti e le sue ‘creature’: il G.M.O. e la ‘pianurizzazione’

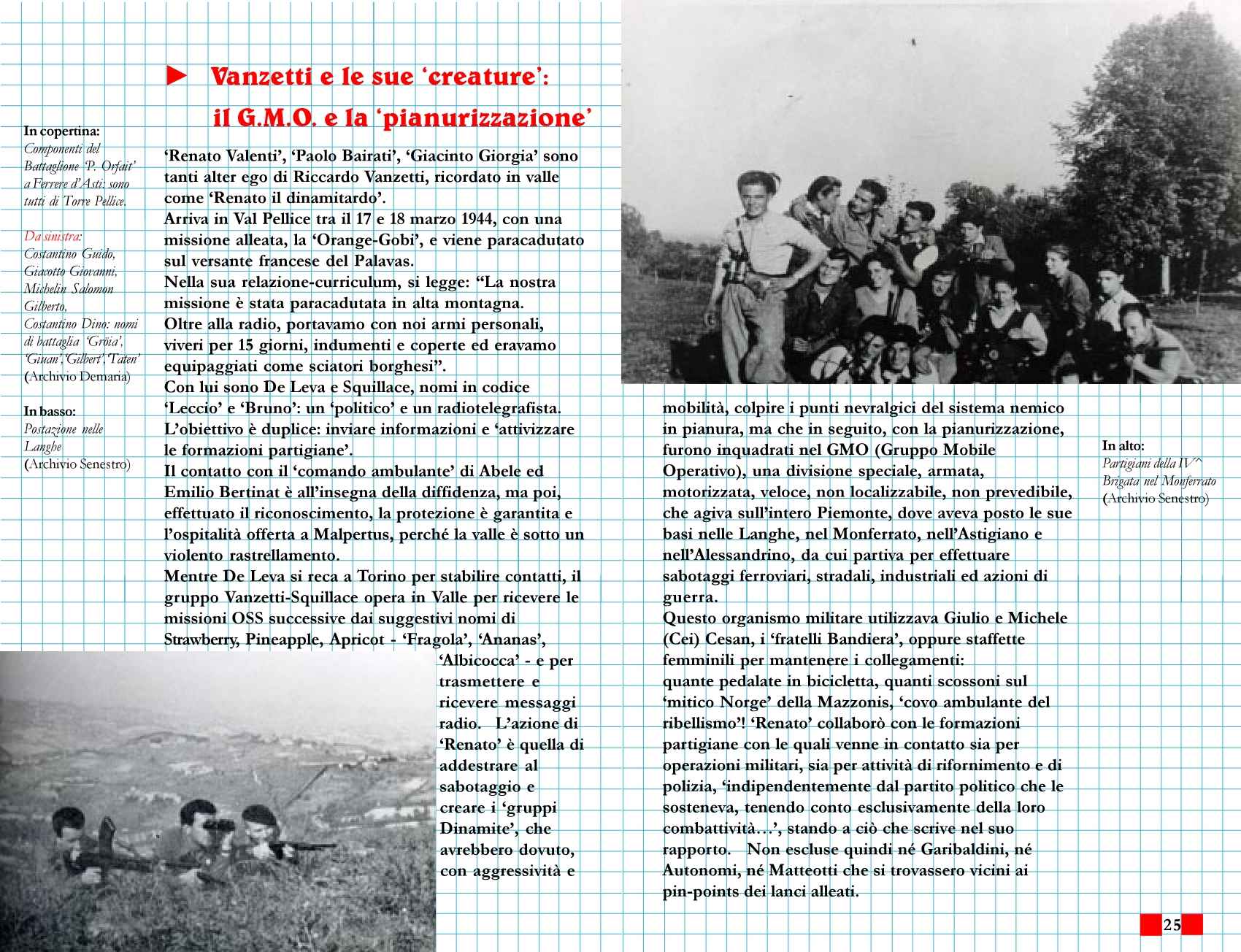

‘Renato Valenti’, ‘Paolo Bairati’, ‘Giacinto Giorgia’ sono tanti alter ego di Riccardo Vanzetti, ricordato in valle come ‘Renato il dinamitardo’.

Arriva in Val Pellice tra il 17 e 18 marzo 1944, con una missione alleata, la ‘Orange-Gobi’, e viene paracadutato sul versante francese del Palavas.

Nella sua relazione-curriculum, si legge: “La nostra missione è stata paracadutata in alta montagna.

Oltre alla radio, portavamo con noi armi personali, viveri per 15 giorni, indumenti e coperte ed eravamo equipaggiati come sciatori borghesi”.

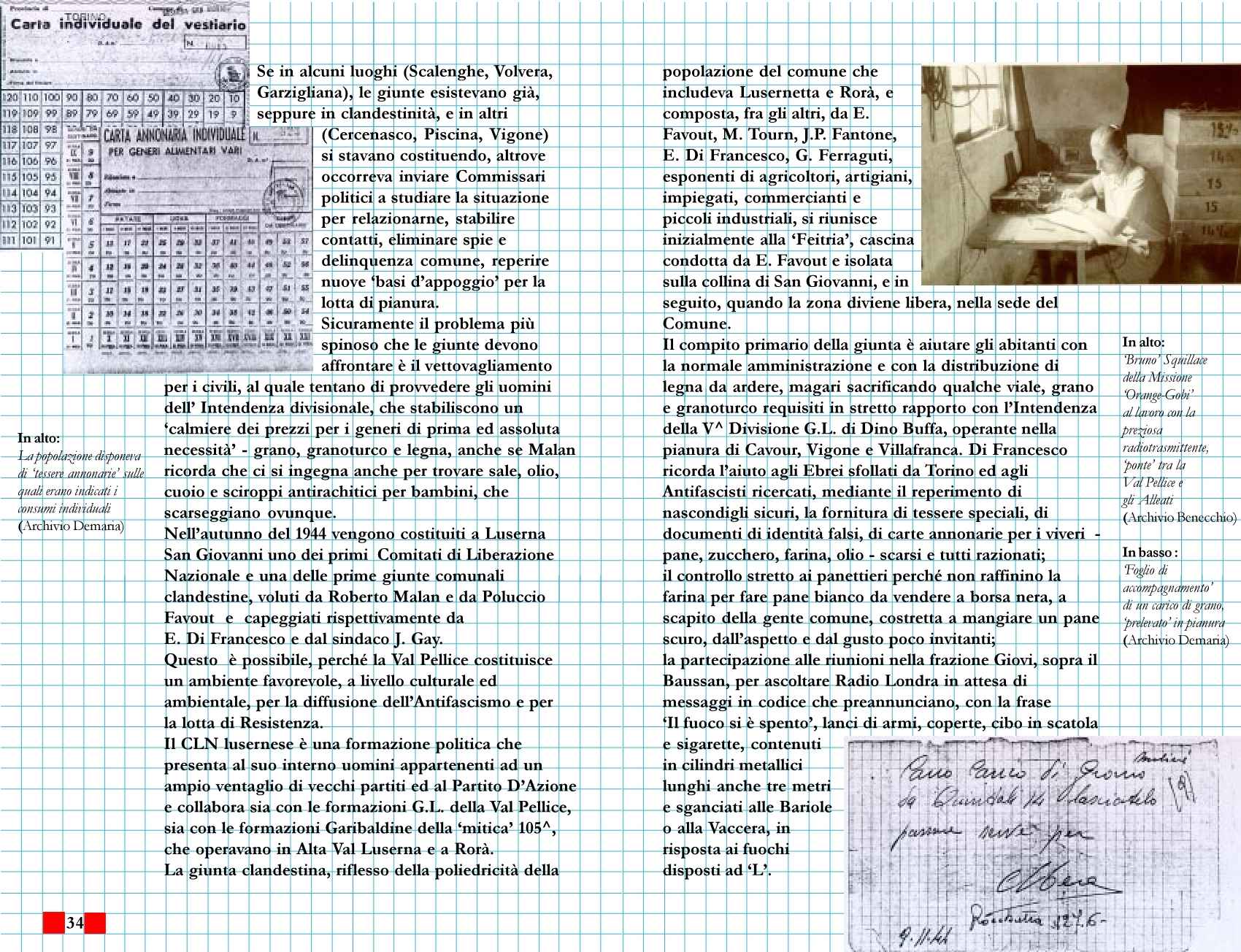

Con lui sono De Leva e Squillace, nomi in codice ‘Leccio’ e ‘Bruno’: un ‘politico’ e un radiotelegrafista. L’obiettivo è duplice: inviare informazioni e ‘attivizzare le formazioni partigiane’.

Il contatto con il ‘comando ambulante’ di Abele ed Emilio Bertinat è all’insegna della diffidenza, ma poi, effettuato il riconoscimento, la protezione è garantita e l’ospitalità offerta a Malpertus, perché la valle è sotto un violento rastrellamento.

Mentre De Leva si reca a Torino per stabilire contatti, il gruppo Vanzetti-Squillace opera in Valle per ricevere le missioni OSS successive dai suggestivi nomi di Strawberry, Pineapple, Apricot – ‘Fragola’, ‘Ananas’, ‘Albicocca’ – e per trasmettere e ricevere messaggi radio. L’azione di ‘Renato’ è quella di addestrare al sabotaggio e creare i ‘gruppi Dinamite’, che avrebbero dovuto, con aggressività e mobilità, colpire i punti nevralgici del sistema nemico in pianura, ma che in seguito, con la pianurizzazione, furono inquadrati nel GMO (Gruppo Mobile Operativo), una divisione speciale, armata, motorizzata, veloce, non localizzabile, non prevedibile, che agiva sull’intero Piemonte, dove aveva posto le sue basi nelle Langhe, nel Monferrato, nell’Astigiano e nell’Alessandrino, da cui partiva per effettuare sabotaggi ferroviari, stradali, industriali ed azioni di guerra.

Questo organismo militare utilizzava Giulio e Michele (Cei) Cesan, i ‘fratelli Bandiera’, oppure staffette femminili per mantenere i collegamenti: quante pedalate in bicicletta, quanti scossoni sul ‘mitico Norge’ della Mazzonis, ‘covo ambulante del ribellismo’! ‘Renato’ collaborò con le formazioni partigiane con le quali venne in contatto sia per operazioni militari, sia per attività di rifornimento e di polizia, ‘indipendentemente dal partito politico che le sosteneva, tenendo conto esclusivamente della loro combattività…’, stando a ciò che scrive nel suo rapporto. Non escluse quindi né Garibaldini, né Autonomi, né Matteotti che si trovassero vicini ai pin-points dei lanci alleati.

La pianurizzazione, come conferma Roberto Malan in alcune note autografe, fu un’ idea vincente’ e tutta di ‘Renato’, che si propose “di trasformare gli uomini in partigiani di pianura, sul tipo di quei primi sabotatori da me addestrati, disancorandoli dalla Valle e portandoli nei centri vitali della resistenza nemica, sulle vie di comunicazione di tutto il Piemonte, con l’offesa del sabotaggio e del colpo di mano”.

Si differenziarono le strategie militari: mentre i gruppi di pianura avevano il compito di sabotare il sabotabile colpendo e fuggendo; i gruppi di montagna, costituiti da valligiani con qualità alpinistiche, dovevano rendere difficile la vita al nemico lungo la frontiera alpina, divenuto fronte di guerra dopo l’agosto del 1944.

L’efficienza del GMO risiedeva nel numero esiguo dei componenti delle sue squadre, mai più di otto elementi, nella temporaneità delle basi, nella collocazione di materiali di sabotaggio in ‘zone di silenzio’, lontane dalle basi e in luoghi poco frequentati (grotte, casolari, pagliai, cimiteri di campagna) e nell’organizzazione delle operazioni secondo cicli operativi settimanali a sorpresa.

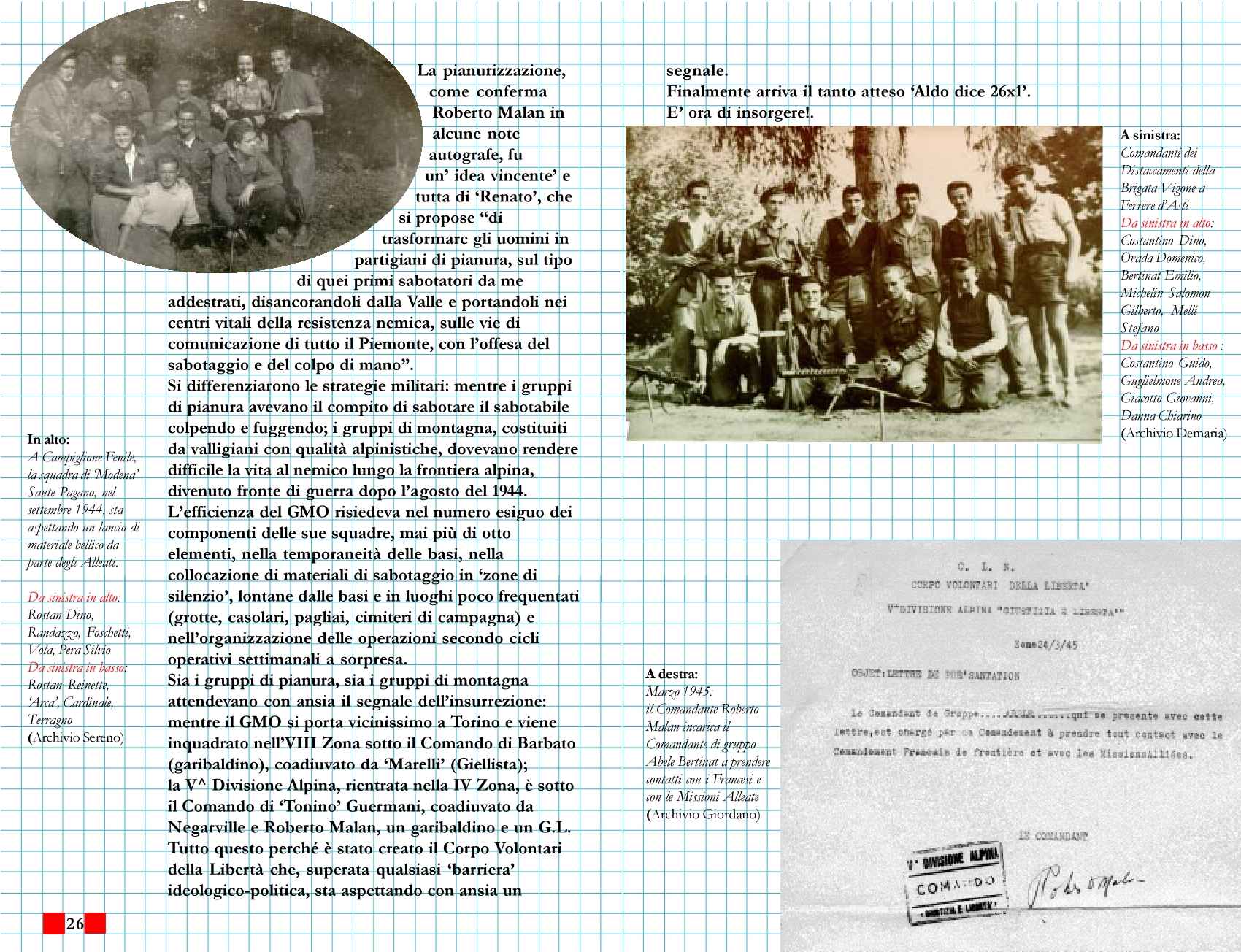

Sia i gruppi di pianura, sia i gruppi di montagna attendevano con ansia il segnale dell’insurrezione: mentre il GMO si porta vicinissimo a Torino e viene inquadrato nell’VIII Zona sotto il Comando di Barbato (garibaldino), coadiuvato da ‘Marelli’ (Giellista); la V Divisione Alpina, rientrata nella IV Zona, è sotto il Comando di ‘Tonino’ Guermani, coadiuvato da Negarville e Roberto Malan, un garibaldino e un G.L. Tutto questo perché è stato creato il Corpo Volontari della Libertà che, superata qualsiasi ‘barriera’ ideologico-politica, sta aspettando con ansia un segnale.

Finalmente arriva il tanto atteso ‘Aldo dice 26×1’. E’ ora di insorgere!.

Il gruppo di Bricherasio

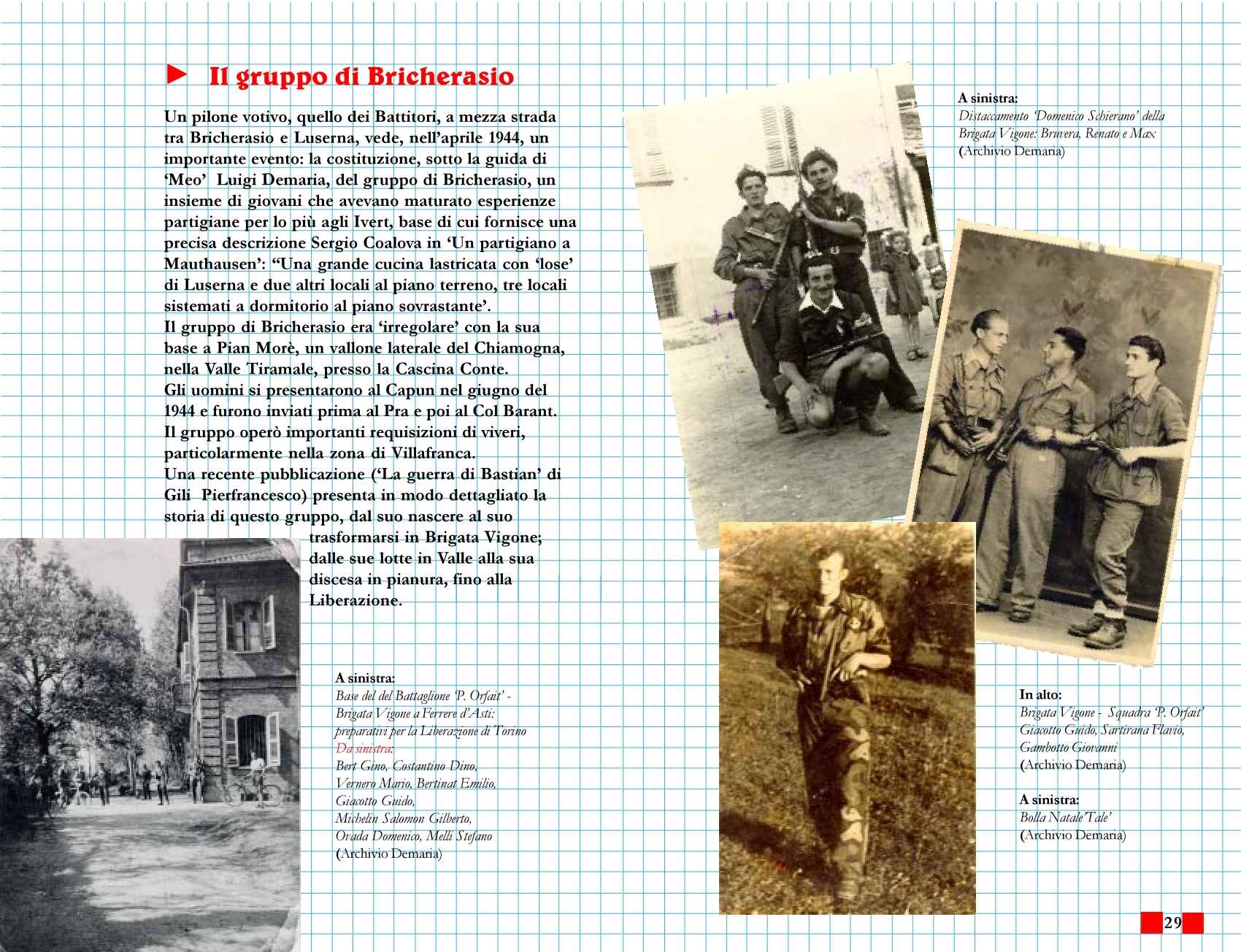

Un pilone votivo, quello dei Battitori, a mezza strada tra Bricherasio e Luserna, vede, nell’aprile 1944, un importante evento: la costituzione, sotto la guida di ‘Meo’ Luigi Demaria, del gruppo di Bricherasio, un insieme di giovani che avevano maturato esperienze partigiane per lo più agli Ivert, base di cui fornisce una precisa descrizione Sergio Coalova in ‘Un partigiano a Mauthausen’: “Una grande cucina lastricata con ‘lose’ di Luserna e due altri locali al piano terreno, tre locali sistemati a dormitorio al piano sovrastante’.

Il gruppo di Bricherasio era ‘irregolare’ con la sua base a Pian Morè, un vallone laterale del Chiamogna, nella Valle Tiramale, presso la Cascina Conte.

Gli uomini si presentarono al Capun nel giugno del 1944 e furono inviati prima al Pra e poi al Col Barant. Il gruppo operò importanti requisizioni di viveri, particolarmente nella zona di Villafranca.

Una recente pubblicazione (‘La guerra di Bastian’ di Gili Pierfrancesco) presenta in modo dettagliato la storia di questo gruppo, dal suo nascere al suo trasformarsi in Brigata Vigone; dalle sue lotte in Valle alla sua discesa in pianura, fino alla Liberazione.

Governare in clandestinità

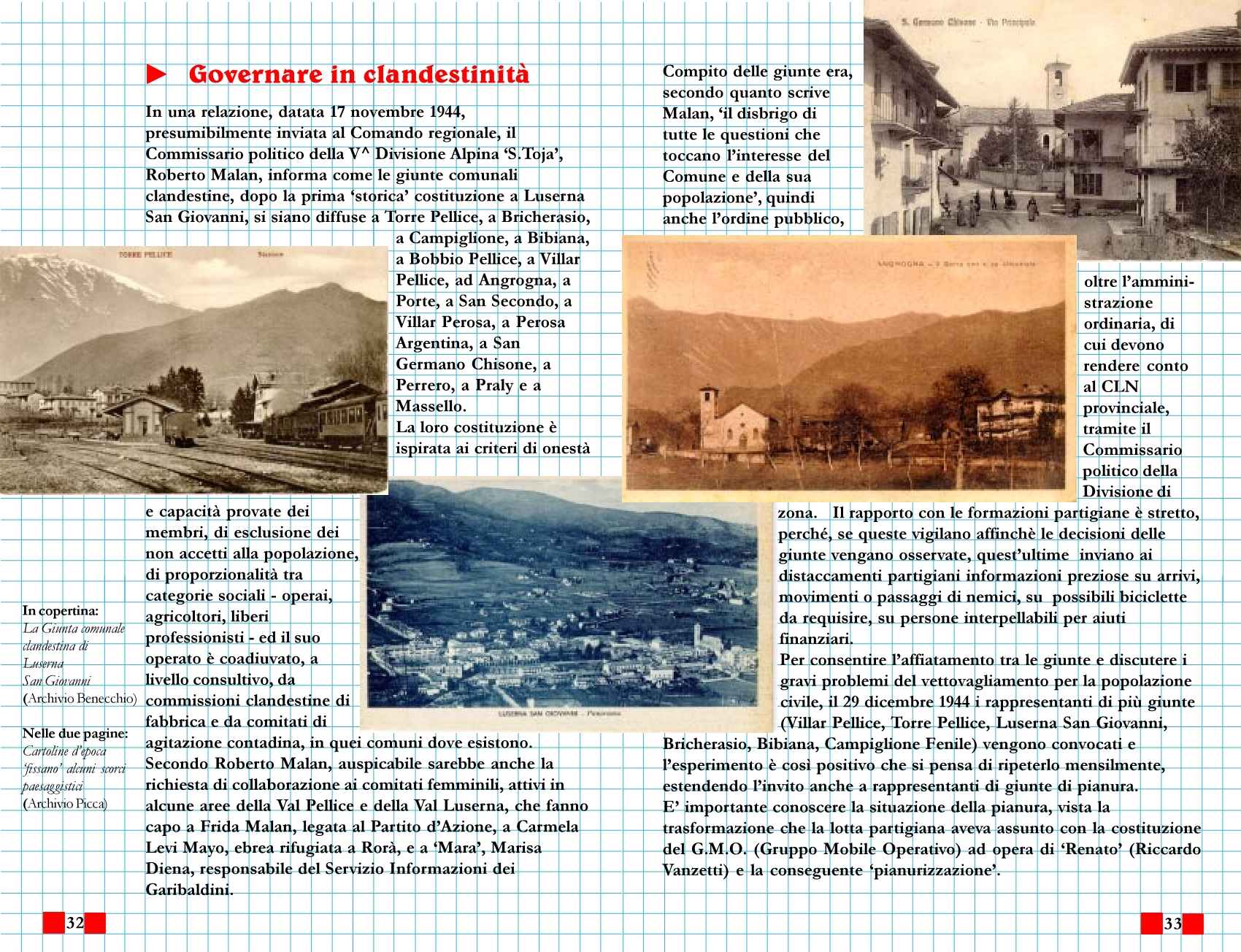

In una relazione, datata 17 novembre 1944, presumibilmente inviata al Comando regionale, il Commissario politico della V Divisione Alpina ‘S. Toja’, Roberto Malan, informa come le giunte comunali clandestine, dopo la prima ‘storica’ costituzione a Luserna San Giovanni, si siano diffuse a Torre Pellice, a Bricherasio, a Campiglione, a Bibiana, a Bobbio Pellice, a Villar Pellice, ad Angrogna, a Porte, a San Secondo, a Villar Perosa, a Perosa Argentina, a San Germano Chisone, a Perrero, a Praly e a Massello.

La loro costituzione è ispirata ai criteri di onestà e capacità provate dei membri, di esclusione dei non accetti alla popolazione, di proporzionalità tra categorie sociali – operai, agricoltori, liberi professionisti – ed il suo operato è coadiuvato, a livello consultivo, da commissioni clandestine di fabbrica e da comitati di agitazione contadina, in quei comuni dove esistono.

Secondo Roberto Malan, auspicabile sarebbe anche la richiesta di collaborazione ai comitati femminili, attivi in alcune aree della Val Pellice e della Val Luserna, che fanno capo a Frida Malan, legata al Partito d’Azione, a Carmela Levi Mayo, ebrea rifugiata a Rorà, e a ‘Mara’, Marisa Diena, responsabile del Servizio Informazioni dei Garibaldini.

Compito delle giunte era, secondo quanto scrive Malan, ‘il disbrigo di tutte le questioni che toccano l’interesse del Comune e della sua popolazione’, quindi anche l’ordine pubblico, oltre l’amministrazione ordinaria, di cui devono rendere conto al CLN provinciale, tramite il Commissario politico della Divisione di zona. Il rapporto con le formazioni partigiane è stretto, perché, se queste vigilano affinché le decisioni delle giunte vengano osservate, quest’ultime inviano ai distaccamenti partigiani informazioni preziose su arrivi, movimenti o passaggi di nemici, su possibili biciclette da requisire, su persone interpellabili per aiuti finanziari.

Per consentire l’affiatamento tra le giunte e discutere i gravi problemi del vettovagliamento per la popolazione civile, il 29 dicembre 1944 i rappresentanti di più giunte (Villar Pellice, Torre Pellice, Luserna San Giovanni, Bricherasio, Bibiana, Campiglione Fenile) vengono convocati e l’esperimento è così positivo che si pensa di ripeterlo mensilmente, estendendo l’invito anche a rappresentanti di giunte di pianura. E’ importante conoscere la situazione della pianura, vista la trasformazione che la lotta partigiana aveva assunto con la costituzione del G.M.O. (Gruppo Mobile Operativo) ad opera di ‘Renato’ (Riccardo Vanzetti) e la conseguente ‘pianurizzazione’.

Se in alcuni luoghi (Scalenghe, Volvera, Garzigliana), le giunte esistevano già, seppure in clandestinità, e in altri (Cercenasco, Piscina, Vigone) si stavano costituendo, altrove occorreva inviare Commissari politici a studiare la situazione per relazionarne, stabilire contatti, eliminare spie e delinquenza comune, reperire nuove ‘basi d’appoggio’ per la lotta di pianura.

Sicuramente il problema più spinoso che le giunte devono affrontare è il vettovagliamento per i civili, al quale tentano di provvedere gli uomini dell’ Intendenza divisionale, che stabiliscono un ‘calmiere dei prezzi per i generi di prima ed assoluta necessità’ – grano, granoturco e legna, anche se Malan ricorda che ci si ingegna anche per trovare sale, olio, cuoio e sciroppi antirachitici per bambini, che scarseggiano ovunque.

Nell’autunno del 1944 vengono costituiti a Luserna San Giovanni uno dei primi Comitati di Liberazione Nazionale e una delle prime giunte comunali clandestine, voluti da Roberto Malan e da Poluccio Favout e capeggiati rispettivamente da E. Di Francesco e dal sindaco J. Gay.

Questo è possibile, perché la Val Pellice costituisce un ambiente favorevole, a livello culturale ed ambientale, per la diffusione dell’Antifascismo e per la lotta di Resistenza.

Il CLN lusernese è una formazione politica che presenta al suo interno uomini appartenenti ad un ampio ventaglio di vecchi partiti ed al Partito D’Azione e collabora sia con le formazioni G.L. della Val Pellice, sia con le formazioni Garibaldine della ‘mitica’ 105ª, che operavano in Alta Val Luserna e a Rorà.

La giunta clandestina, riflesso della poliedricità della popolazione del comune che includeva Lusernetta e Rorà, e composta, fra gli altri, da E. Favout, M. Tourn, J.P. Fantone, E. Di Francesco, G. Ferraguti, esponenti di agricoltori, artigiani, impiegati, commercianti e piccoli industriali, si riunisce inizialmente alla ‘Feitria’, cascina condotta da E. Favout e isolata sulla collina di San Giovanni, e in seguito, quando la zona diviene libera, nella sede del Comune.

Il compito primario della giunta è aiutare gli abitanti con la normale amministrazione e con la distribuzione di legna da ardere, magari sacrificando qualche viale, grano e granoturco requisiti in stretto rapporto con l’Intendenza della V Divisione G.L. di Dino Buffa, operante nella pianura di Cavour, Vigone e Villafranca. Di Francesco ricorda l’aiuto agli Ebrei sfollati da Torino ed agli Antifascisti ricercati, mediante il reperimento di nascondigli sicuri, la fornitura di tessere speciali, di documenti di identità falsi, di carte annonarie per i viveri – pane, zucchero, farina, olio – scarsi e tutti razionati; il controllo stretto ai panettieri perché non raffinino la farina per fare pane bianco da vendere a borsa nera, a scapito della gente comune, costretta a mangiare un pane scuro, dall’aspetto e dal gusto poco invitanti; la partecipazione alle riunioni nella frazione Giovi, sopra il Baussan, per ascoltare Radio Londra in attesa di messaggi in codice che preannunciano, con la frase ‘Il fuoco si è spento’, lanci di armi, coperte, cibo in scatola e sigarette, contenuti in cilindri metallici lunghi anche tre metri e sganciati alle Bariole o alla Vaccera, in risposta ai fuochi disposti ad ‘L’.

Tra incertezze, smentite, speranze… Aldo dice 26×1

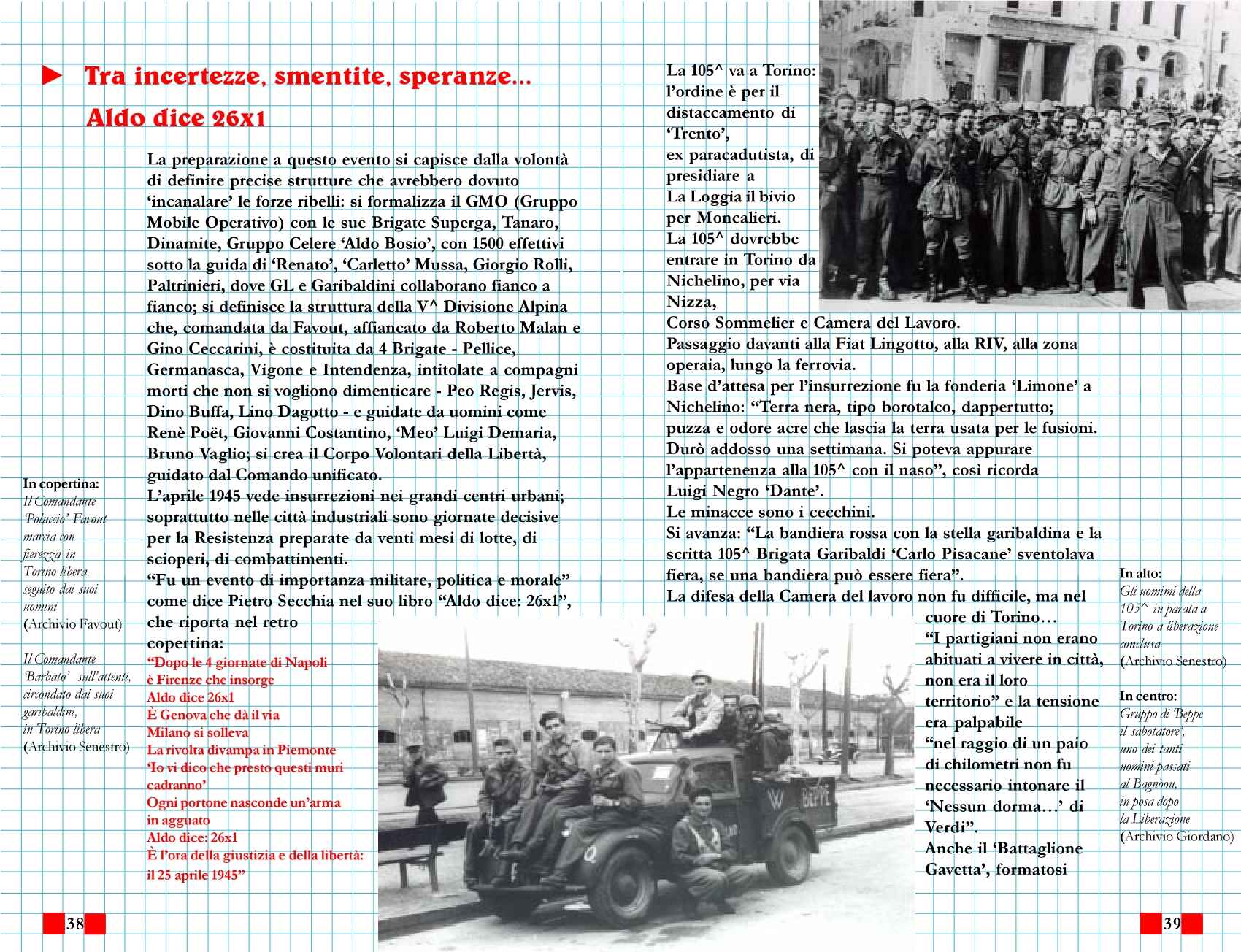

La preparazione a questo evento si capisce dalla volontà di definire precise strutture che avrebbero dovuto ‘incanalare’ le forze ribelli: si formalizza il GMO (Gruppo Mobile Operativo) con le sue Brigate Superga, Tanaro, Dinamite, Gruppo Celere ‘Aldo Bosio’, con 1500 effettivi sotto la guida di ‘Renato’, ‘Carletto’ Mussa, Giorgio Rolli, Paltrinieri, dove GL e Garibaldini collaborano fianco a fianco; si definisce la struttura della V Divisione Alpina che, comandata da Favout, affiancato da Roberto Malan e Gino Ceccarini, è costituita da 4 Brigate – Pellice, Germanasca, Vigone e Intendenza, intitolate a compagni morti che non si vogliono dimenticare – Peo Regis, Jervis, Dino Buffa, Lino Dagotto – e guidate da uomini come Renè Poët, Giovanni Costantino, ‘Meo’ Luigi Demaria, Bruno Vaglio; si crea il Corpo Volontari della Libertà, guidato dal Comando unificato.

L’aprile 1945 vede insurrezioni nei grandi centri urbani; soprattutto nelle città industriali sono giornate decisive per la Resistenza preparate da venti mesi di lotte, di scioperi, di combattimenti.

“Fu un evento di importanza militare, politica e morale” come dice Pietro Secchia nel suo libro “Aldo dice: 26×1”, che riporta nel retro copertina: “Dopo le 4 giornate di Napoli è Firenze che insorge Aldo dice 26×1 È Genova che dà il via Milano si solleva La rivolta divampa in Piemonte ‘Io vi dico che presto questi muri cadranno’ Ogni portone nasconde un’arma in agguato Aldo dice: 26×1 È l’ora della giustizia e della libertà: il 25 aprile 1945”

La 105ª va a Torino: l’ordine è per il distaccamento di ‘Trento’, ex paracadutista, di presidiare a La Loggia il bivio per Moncalieri.

La 105ª dovrebbe entrare in Torino da Nichelino, per via Nizza, Corso Sommelier e Camera del Lavoro.

Passaggio davanti alla Fiat Lingotto, alla RIV, alla zona operaia, lungo la ferrovia.

Base d’attesa per l’insurrezione fu la fonderia ‘Limone’ a Nichelino: “Terra nera, tipo borotalco, dappertutto; puzza e odore acre che lascia la terra usata per le fusioni. Durò addosso una settimana. Si poteva appurare l’appartenenza alla 105ª con il naso”, così ricorda Luigi Negro ‘Dante’.

Le minacce sono i cecchini.

Si avanza: “La bandiera rossa con la stella garibaldina e la scritta 105ª Brigata Garibaldi ‘Carlo Pisacane’ sventolava fiera, se una bandiera può essere fiera”.

La difesa della Camera del lavoro non fu difficile, ma nel cuore di Torino…

“I partigiani non erano abituati a vivere in città, non era il loro territorio” e la tensione era palpabile “nel raggio di un paio di chilometri non fu necessario intonare il ‘Nessun dorma…’ di Verdi”.

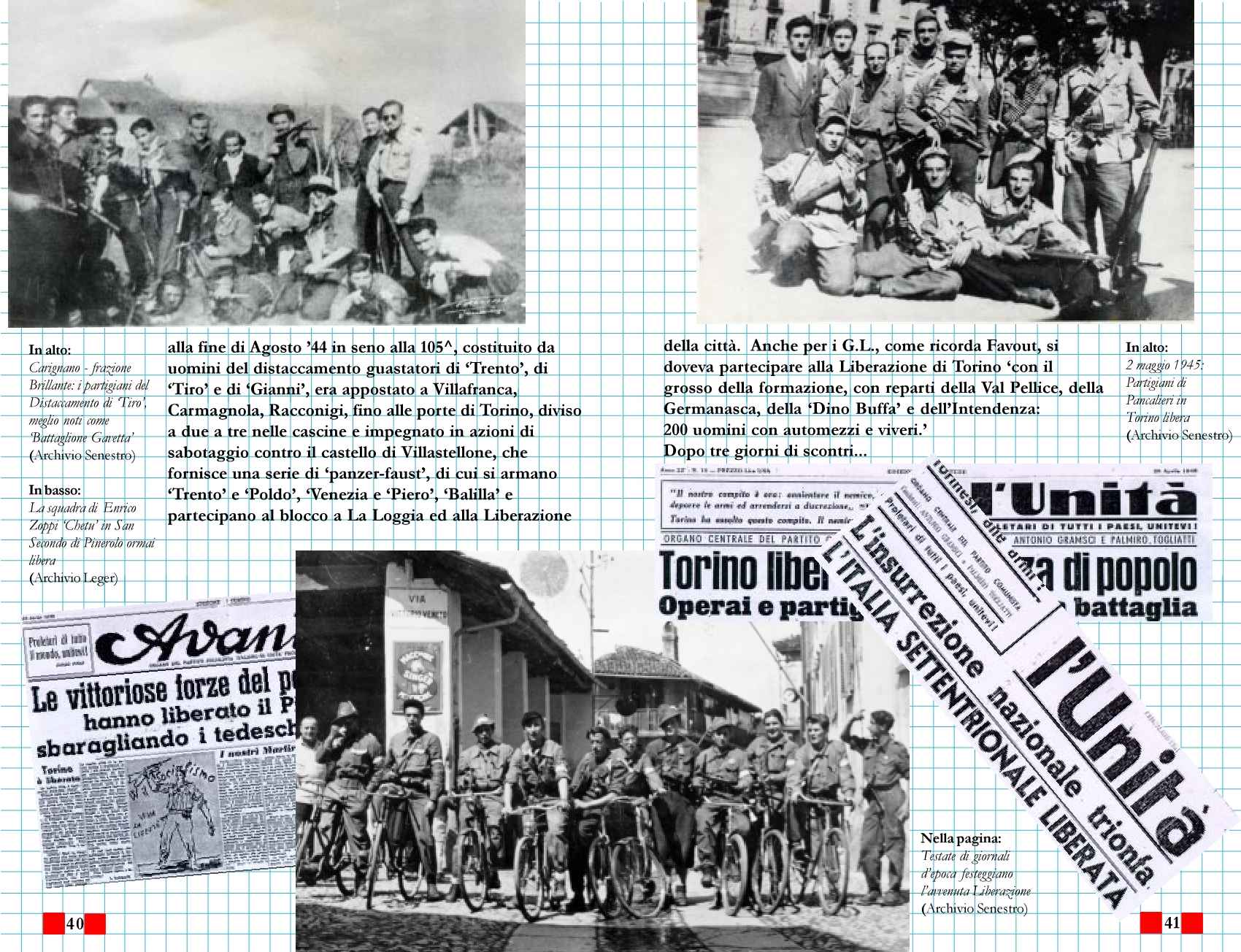

Anche il ‘Battaglione Gavetta’, formatosi alla fine di Agosto ’44 in seno alla 105ª, costituito da uomini del distaccamento guastatori di ‘Trento’, di ‘Tiro’ e di ‘Gianni’, era appostato a Villafranca, Carmagnola, Racconigi, fino alle porte di Torino, diviso a due a tre nelle cascine e impegnato in azioni di sabotaggio contro il castello di Villastellone, che fornisce una serie di ‘panzer-faust’, di cui si armano ‘Trento’ e ‘Poldo’, ‘Venezia e ‘Piero’, ‘Balilla’ e partecipano al blocco a La Loggia ed alla Liberazione della città. Anche per i G.L., come ricorda Favout, si doveva partecipare alla Liberazione di Torino ‘con il grosso della formazione, con reparti della Val Pellice, della Germanasca, della ‘Dino Buffa’ e dell’Intendenza: 200 uomini con automezzi e viveri.’

Dopo tre giorni di scontri…