Ricerca triennale delle classi

a.s. 1997-’98: 1ª B/IGEA e 5ª B/PNI

a.s. 1998-’99: 1ª A/IGEA e 4ª A/Op.Tur.

a.s. 1999-2000: 2ª A/IGEA e 5ª A/Op.Tur.

dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Professionale per il Turismo “L. B. ALBERTI” di Luserna S. G. e Torre Pellice

Coordinata dai Proff. Luigi Bianchi e Marisa Falco

Qui il sito originario

Qui abbiamo raccontato la storia dei Quaderni

Leggi la versione solo testo.

[fine]

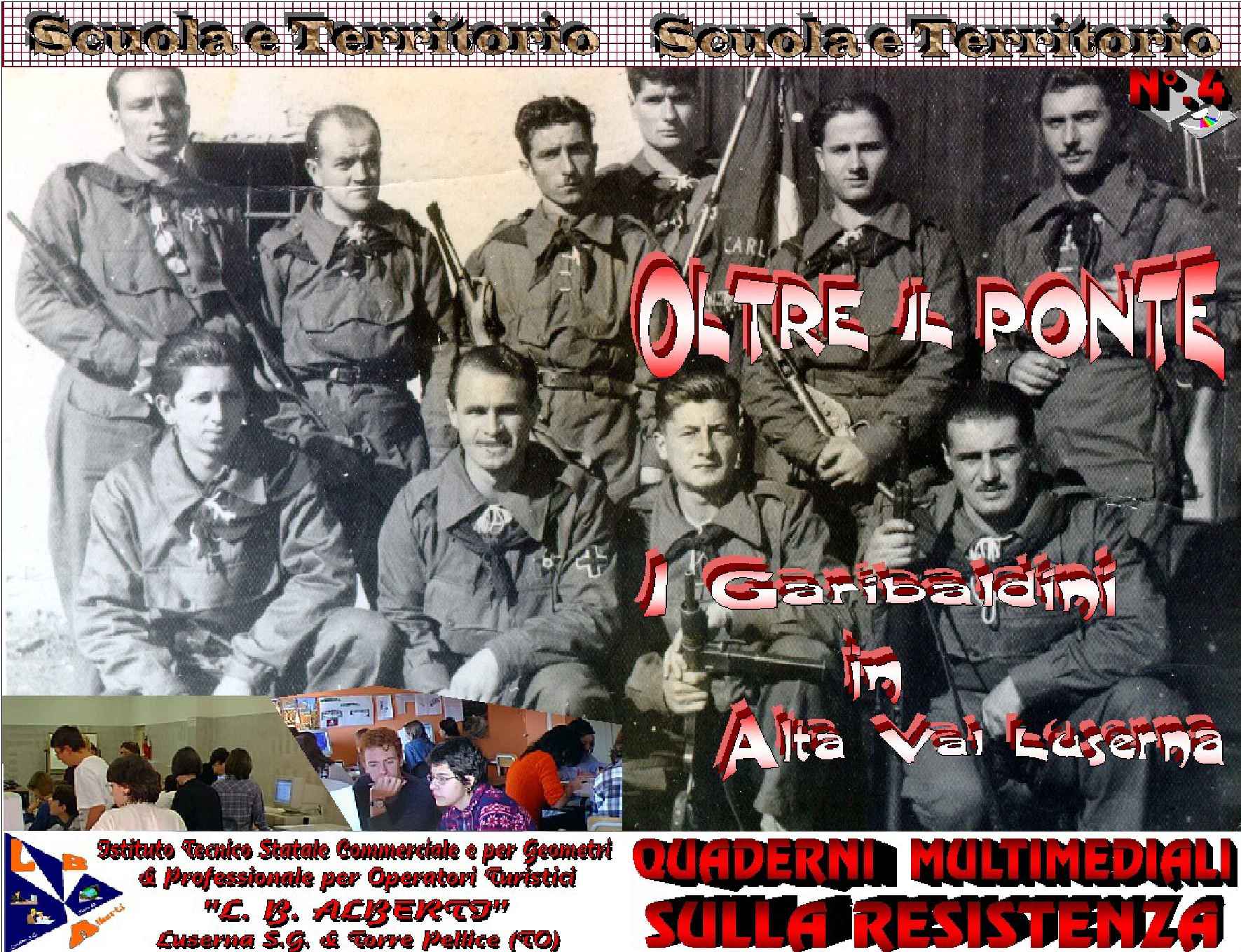

Da Pontevecchio a Montoso

1680: Gianavello e i suoi Banditi.

Dicembre 1943: Barbato, Petralia, Romanino con i loro Garibaldini.

Lotte diverse per obiettivo, ma strategicamente affini.

Se i primi combattono per la libertà religiosa valdese contro i soprusi ducali, i secondi, ben armati e disciplinati, lottano contro l’oppressione nazifascista; nell’uno e nell’altro caso si usa la tecnica della guerriglia, efficace, se abbinata alla conoscenza del territorio ed alla solidarietà della gente.

I Garibaldini prendono contatto con i civili e collocano alla Galiverga, in baite di pastori, la loro base principale, dove alternano addestramento militare e formazione politico-civile.

Il gruppo della 105ª Pisacane, ex IV Brigata d’Assalto Garibaldi, esercita una forte attrazione sui giovani di Luserna e di Lusernetta e sa costruire rapporti importanti con gli operai della Mazzonis e di Pralafera, che ‘boicottano’ il padronato ed i tedeschi.

Lo sciopero generale del 1° marzo 1944 vede i garibaldini solidali con azioni di guerriglia: treni fermati, comizi, prigionieri, viveri prelevati agli ammassi e distribuiti alla popolazione.

Anche con i ‘vicini di casa’, le formazioni G.L., si instaurano contatti per collaborare e Sergio Toja dell’Intendenza e ‘Tino’ Martina, capo di una ‘squadra volante’, lavorano fianco a fianco con i Garibaldini.

L’intento di riconquistare la libertà è l’elemento unificante, perché le scelte ideologiche sono diverse e le storie delle due formazioni procedono in parallelo, spesso intrecciandosi, talvolta scontrandosi, fino alla creazione dei Comandi di Zona agli inizi del ‘45.

A spingere i Garibaldini in Alta Val Luserna è l’impossibilità di resistere contro i nazifascisti che hanno sferrato un attacco alla loro base della Prabina (Montoso – 28 dicembre 1943) e non bastano l’eroismo di Venturelli e Monetti e l’abilità militare di Romanino e Petralia: è necessario ritirarsi, lasciando sul campo caduti, case bruciate, civili fucilati per rappresaglia.

Pian Porcile diventa il luogo di una sosta momentanea per riorganizzarsi e per effettuare esplorazioni sul territorio, poi la Bordella, il Triboletto e la Galiverga dimostrano la loro validità sotto il profilo strategico, perché sono facilmente difendibili, impervie, poco abitate e ricche di nascondigli possibili.

La Val Luserna diventa ben presto ‘Bandengebiet’, ‘zona infestata da bande’, perché il suo territorio costituiva il punto di incontro tra Val Pellice e Alta Val Luserna e tra formazioni G. L. e formazioni Garibaldine.

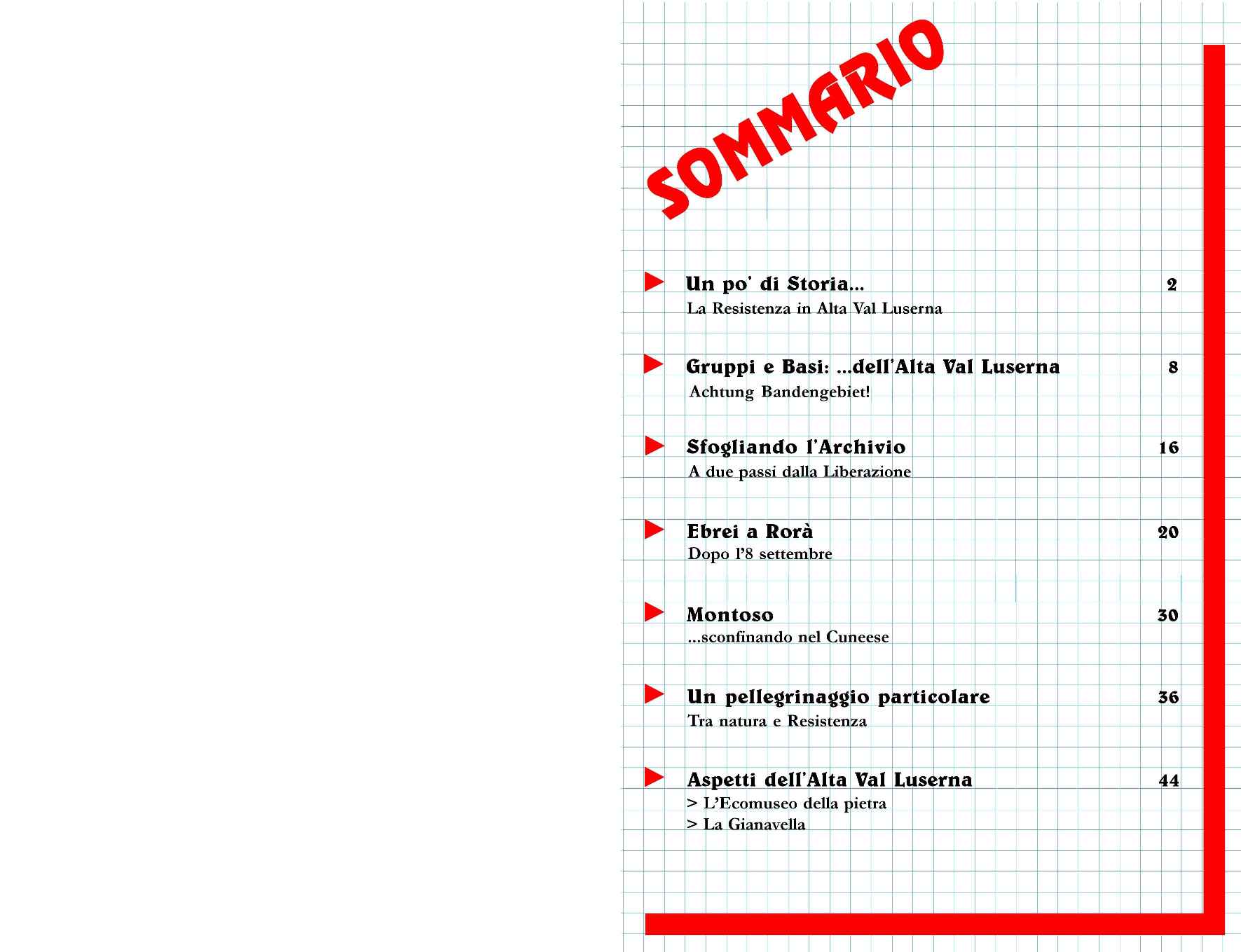

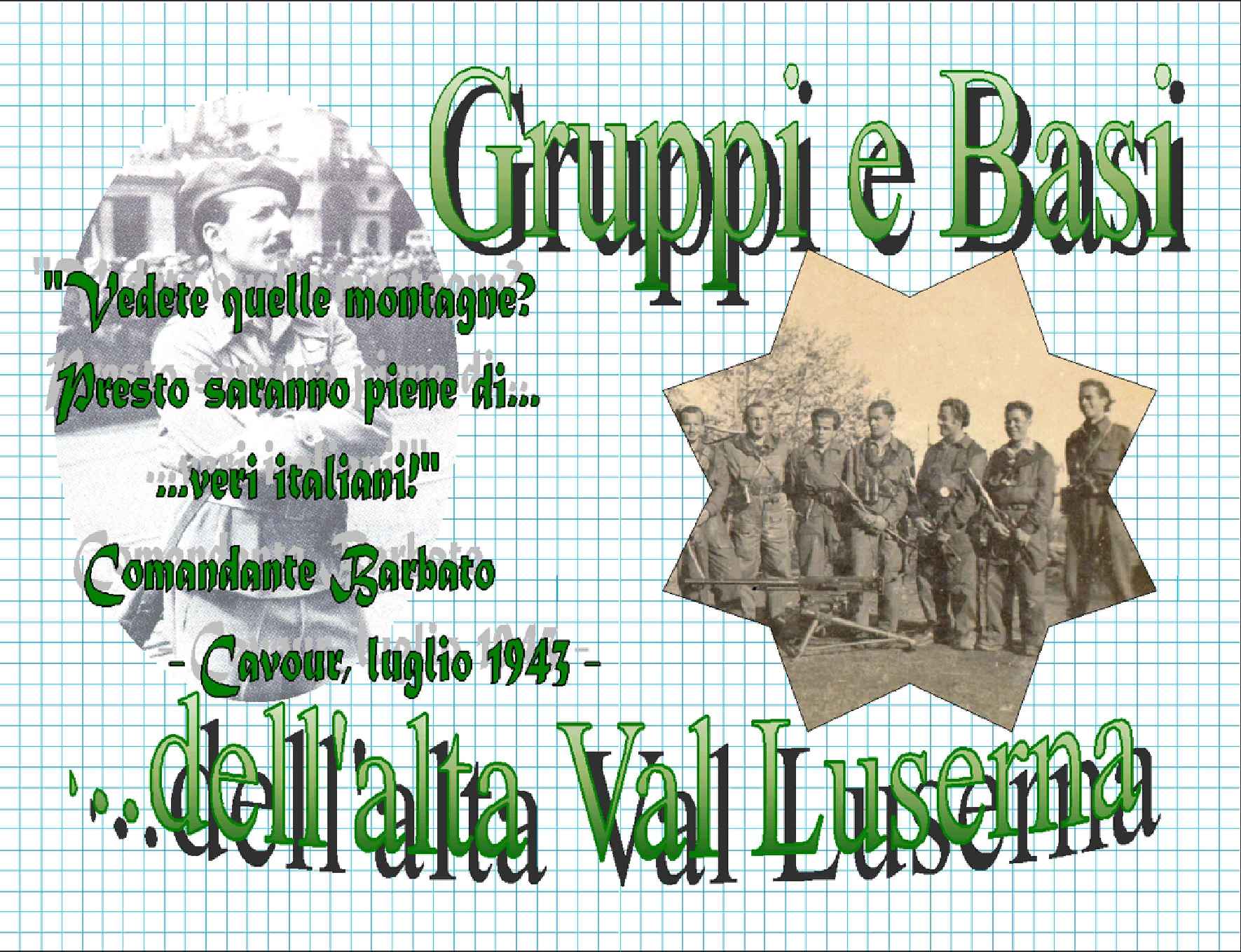

Petralia (Vincenzo Modica) e Romanino (Mario Abruzzese) sono i capi della IV Brigata d’Assalto Garibaldi, che, a fine dicembre 1943, si insedia 4 5 a Montoso all’alpeggio della Galiverga, dove a fine gennaio 1944 sono presenti oltre cento uomini e a fine febbraio 1944, a causa dei bandi di leva della Repubblica Sociale Italiana, gli effettivi diventano cinquecento.

La Valle è dichiarata ‘Zona Libera’ e Pontevecchio è la sua ‘frontiera’, aperta solo agli Ebrei perseguitati dai nazi-fascisti.

L’assillo primario sono le armi e le munizioni e ‘squadre volanti’ in pianura cercano di recuperarle.

Accanto all’audacia, anche la fortuna si presenta talvolta sotto forma di ‘notizie sfuggite o svelate’ di lanci alleati, che sono una tentazione troppo ghiotta.

I colpi di mano sono necessari, perché gli Anglo-Americani ‘discriminano’ e non intendono aiutare le formazioni garibaldine, che escogitano ‘stratagemmi’ e dirottano lanci destinati alle formazioni G.L. della Val Pellice.

‘Il fine giustifica i mezzi’ e l’appellativo di ‘ladro’, secondo Petralia, valgono bene un lancio riuscito, anche se nelle intenzioni riservato ai G.L.!

E’ festa! ‘Sten’, ‘Sega Hitler’ e plastico sono un bottino invidiabile che verrà usato in atti di sabotaggio contro aerei, ponti e linee ferroviarie.

Il 21 marzo 1944, la Val Luserna fu, come la Val Pellice, Germanasca, Angrogna e Chisone, assaltata dalle truppe nazi-fasciste dell’Operazione Usignolo (Nachtigall), che, fermate inizialmente a Montoso e a Pontevecchio, riuscirono ad attaccare la Bordella, a proseguire verso la Galiverga e a raggiungere Rorà.

I Garibaldini, di fronte a forze preponderanti, non poterono che arretrare verso la Valle Infernotto, inseguiti e braccati. La pianura, di fronte al dilagare dei nemici dal Montoso alla Val Maira, appare l’unica salvezza.

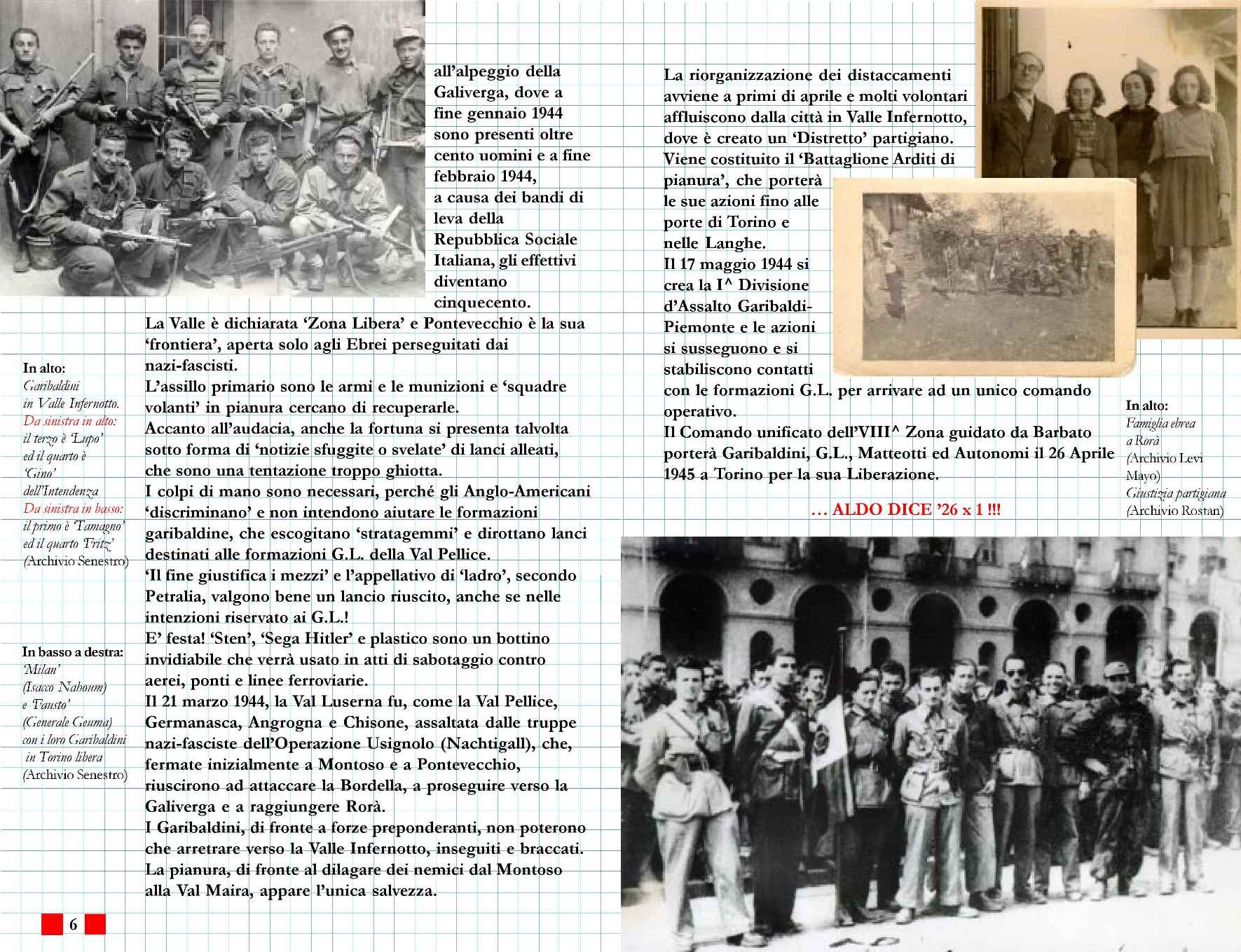

La riorganizzazione dei distaccamenti avviene a primi di aprile e molti volontari affluiscono dalla città in Valle Infernotto, dove è creato un ‘Distretto’ partigiano. Viene costituito il ‘Battaglione Arditi di pianura’, che porterà le sue azioni fino alle porte di Torino e nelle Langhe.

Il 17 maggio 1944 si crea la Iª Divisione d’Assalto Garibaldi- Piemonte e le azioni si susseguono e si stabiliscono contatti con le formazioni G.L. per arrivare ad un unico comando operativo.

Il Comando unificato dell’VIIIª Zona guidato da Barbato porterà Garibaldini, G.L., Matteotti ed Autonomi il 26 Aprile 1945 a Torino per la sua Liberazione.

Achtung! Bandengebiet!

L’Alta Val Luserna dal settembre 1943 ha visto uno spostamento di bande partigiane, tanto G.L., quanto Garibaldine che hanno trovato rifugio in zone impervie e sicure agli Ivert, al Bric, a Pian Pra, al Triboletto, alla Galiverga, alla Mugniva, alla Bordella. Il riferimento per i Garibaldini rimaneva comunque la zona del Montoso, soprattutto dopo il rastrellamento del marzo 1944.

Base del Triboletto

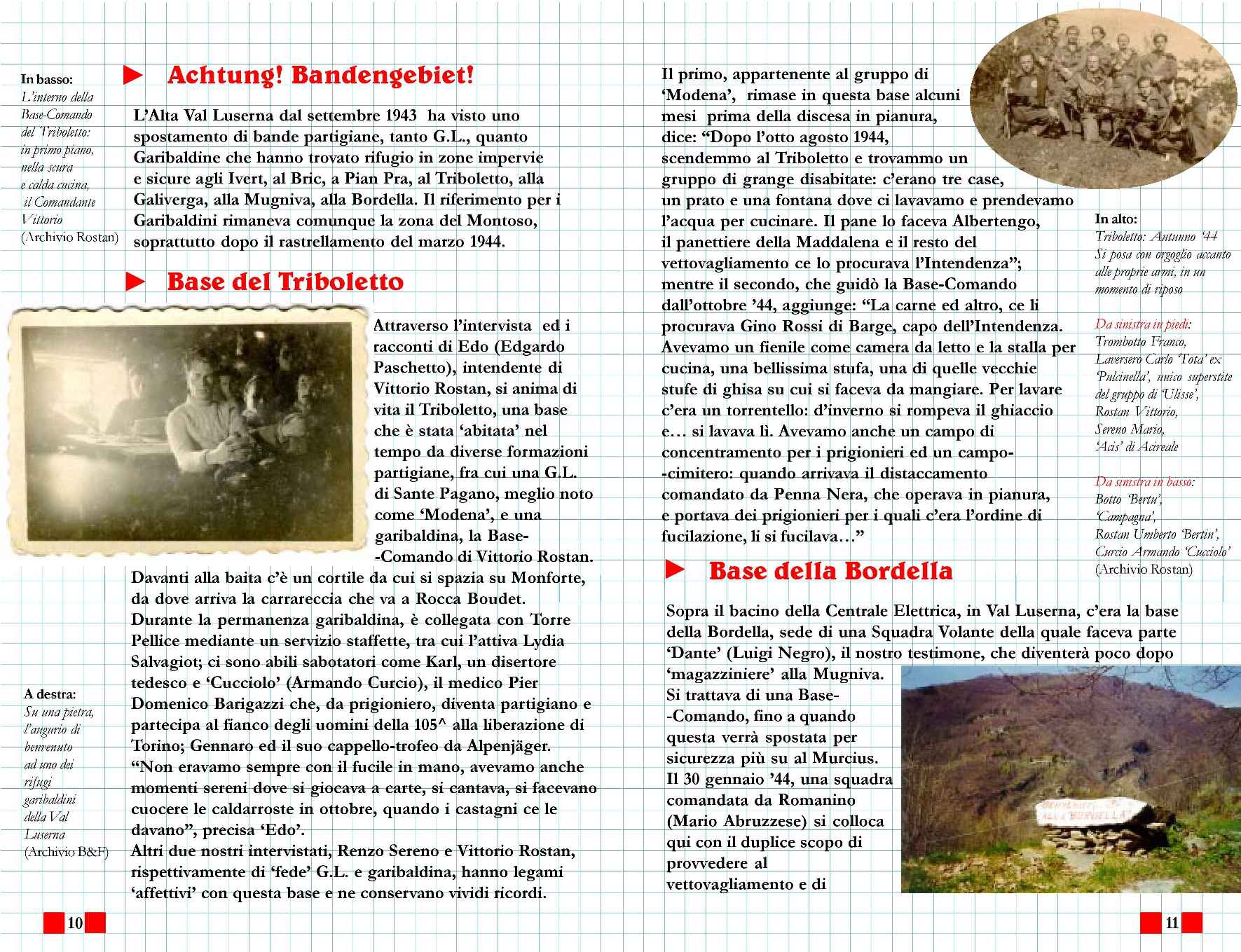

Attraverso l’intervista ed i racconti di Edo (Edgardo Paschetto), intendente di Vittorio Rostan, si anima di vita il Triboletto, una base che è stata ‘abitata’ nel tempo da diverse formazioni partigiane, fra cui una G.L. di Sante Pagano, meglio noto come ‘Modena’, e una garibaldina, la Base- -Comando di Vittorio Rostan.

Davanti alla baita c’è un cortile da cui si spazia su Monforte, da dove arriva la carrareccia che va a Rocca Boudet.

Durante la permanenza garibaldina, è collegata con Torre Pellice mediante un servizio staffette, tra cui l’attiva Lydia Salvagiot; ci sono abili sabotatori come Karl, un disertore tedesco e ‘Cucciolo’ (Armando Curcio), il medico Pier Domenico Barigazzi che, da prigioniero, diventa partigiano e partecipa al fianco degli uomini della 105ª alla liberazione di Torino; Gennaro ed il suo cappello-trofeo da Alpenjäger. “Non eravamo sempre con il fucile in mano, avevamo anche momenti sereni dove si giocava a carte, si cantava, si facevano cuocere le caldarroste in ottobre, quando i castagni ce le davano”, precisa ‘Edo’.

Altri due nostri intervistati, Renzo Sereno e Vittorio Rostan, rispettivamente di ‘fede’ G.L. e garibaldina, hanno legami ‘affettivi’ con questa base e ne conservano vividi ricordi.

Il primo, appartenente al gruppo di ‘Modena’, rimase in questa base alcuni mesi prima della discesa in pianura, dice: “Dopo l’otto agosto 1944, scendemmo al Triboletto e trovammo un gruppo di grange disabitate: c’erano tre case, un prato e una fontana dove ci lavavamo e prendevamo l’acqua per cucinare. Il pane lo faceva Albertengo, il panettiere della Maddalena e il resto del vettovagliamento ce lo procurava l’Intendenza”; mentre il secondo, che guidò la Base-Comando dall’ottobre ’44, aggiunge: “La carne ed altro, ce li procurava Gino Rossi di Barge, capo dell’Intendenza. Avevamo un fienile come camera da letto e la stalla per cucina, una bellissima stufa, una di quelle vecchie stufe di ghisa su cui si faceva da mangiare. Per lavare c’era un torrentello: d’inverno si rompeva il ghiaccio e… si lavava lì. Avevamo anche un campo di concentramento per i prigionieri ed un campo- -cimitero: quando arrivava il distaccamento comandato da Penna Nera, che operava in pianura, e portava dei prigionieri per i quali c’era l’ordine di fucilazione, li si fucilava…”

Base della Bordella

Sopra il bacino della Centrale Elettrica, in Val Luserna, c’era la base della Bordella, sede di una Squadra Volante della quale faceva parte ‘Dante’ (Luigi Negro), il nostro testimone, che diventerà poco dopo ‘magazziniere’ alla Mugniva. Si trattava di una Base- -Comando, fino a quando questa verrà spostata per sicurezza più su al Murcius. Il 30 gennaio ’44, una squadra comandata da Romanino (Mario Abruzzese) si colloca qui con il duplice scopo di provvedere al vettovagliamento e di agire, in caso di azioni improvvise. Biasin, l’addetto della centrale, è amico dei partigiani, come lo sono Cecilia Pron e la sua famiglia, il calzolaio Jean Franchino, gli operai della ‘Microtecnica’ di Luserna.

La base ha una buona organizzazione e dispone di armi sufficienti; con qualche ‘aiuto imprevisto’, gli uomini di Romanino sottraggono un lancio destinato ai GL: episodio diventato quasi ‘mitico’, perché i protagonisti di entrambe le parti lo hanno ‘arricchito’ di dettagli nel tempo, caricandolo di molteplici significati.

Base della Galiverga

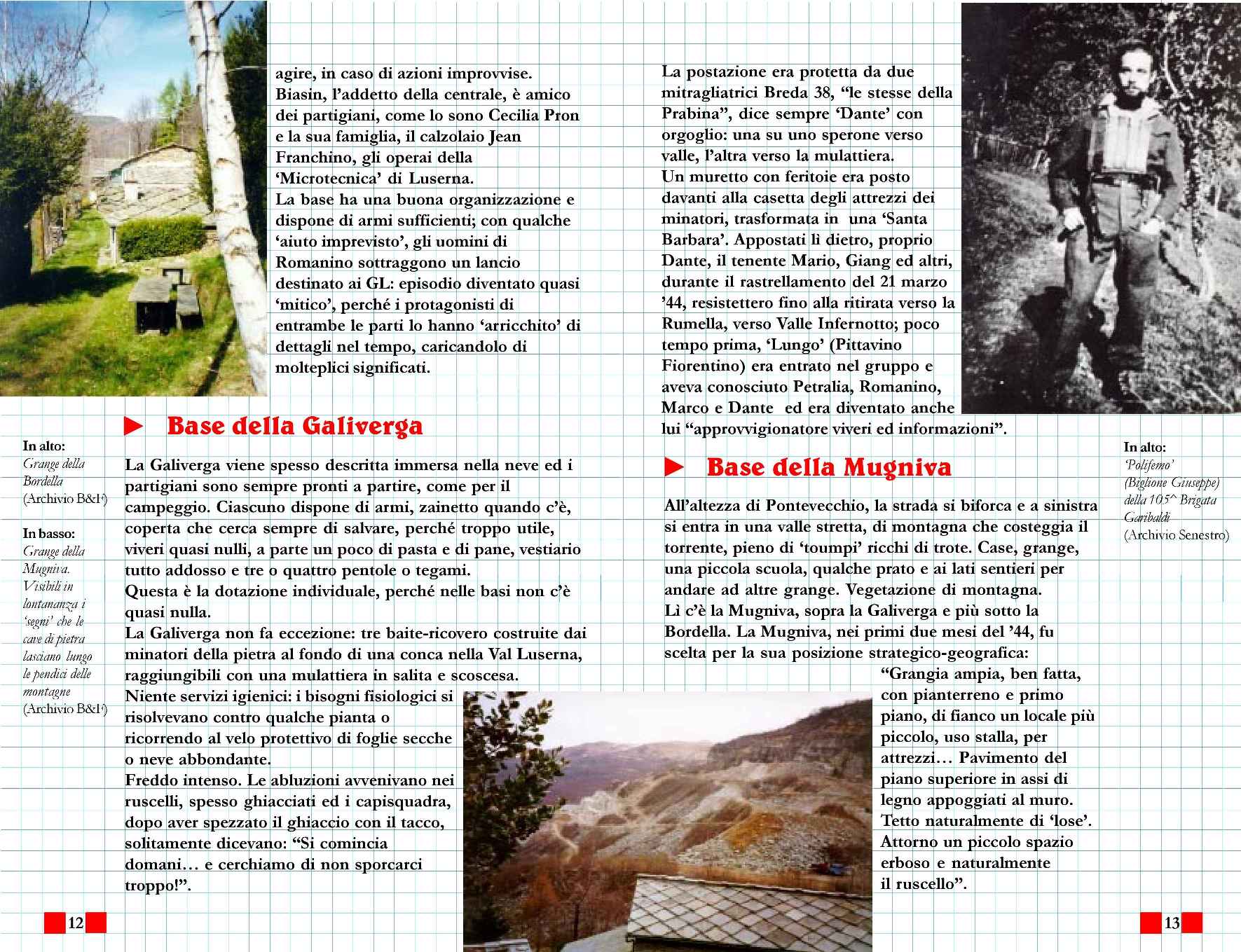

La Galiverga viene spesso descritta immersa nella neve ed i partigiani sono sempre pronti a partire, come per il campeggio. Ciascuno dispone di armi, zainetto quando c’è, coperta che cerca sempre di salvare, perché troppo utile, viveri quasi nulli, a parte un poco di pasta e di pane, vestiario tutto addosso e tre o quattro pentole o tegami.

Questa è la dotazione individuale, perché nelle basi non c’è quasi nulla.

La Galiverga non fa eccezione: tre baite-ricovero costruite dai minatori della pietra al fondo di una conca nella Val Luserna, raggiungibili con una mulattiera in salita e scoscesa.

Niente servizi igienici: i bisogni fisiologici si risolvevano contro qualche pianta o ricorrendo al velo protettivo di foglie secche o neve abbondante.

Freddo intenso. Le abluzioni avvenivano nei ruscelli, spesso ghiacciati ed i capisquadra, dopo aver spezzato il ghiaccio con il tacco, solitamente dicevano: “Si comincia domani… e cerchiamo di non sporcarci troppo!”.

La postazione era protetta da due mitragliatrici Breda 38, “le stesse della Prabina”, dice sempre ‘Dante’ con orgoglio: una su uno sperone verso valle, l’altra verso la mulattiera.

Un muretto con feritoie era posto davanti alla casetta degli attrezzi dei minatori, trasformata in una ‘Santa Barbara’. Appostati lì dietro, proprio Dante, il tenente Mario, Giang ed altri, durante il rastrellamento del 21 marzo ’44, resistettero fino alla ritirata verso la Rumella, verso Valle Infernotto; poco tempo prima, ‘Lungo’ (Pittavino Fiorentino) era entrato nel gruppo e aveva conosciuto Petralia, Romanino, Marco e Dante ed era diventato anche lui “approvvigionatore viveri ed informazioni”.

Base della Mugniva

All’altezza di Pontevecchio, la strada si biforca e a sinistra si entra in una valle stretta, di montagna che costeggia il torrente, pieno di ‘toumpi’ ricchi di trote. Case, grange, una piccola scuola, qualche prato e ai lati sentieri per andare ad altre grange. Vegetazione di montagna.

Lì c’è la Mugniva, sopra la Galiverga e più sotto la Bordella. La Mugniva, nei primi due mesi del ’44, fu scelta per la sua posizione strategico-geografica: “Grangia ampia, ben fatta, con pianterreno e primo piano, di fianco un locale più piccolo, uso stalla, per attrezzi… Pavimento del piano superiore in assi di legno appoggiati al muro. Tetto naturalmente di ‘lose’. Attorno un piccolo spazio erboso e naturalmente il ruscello”.

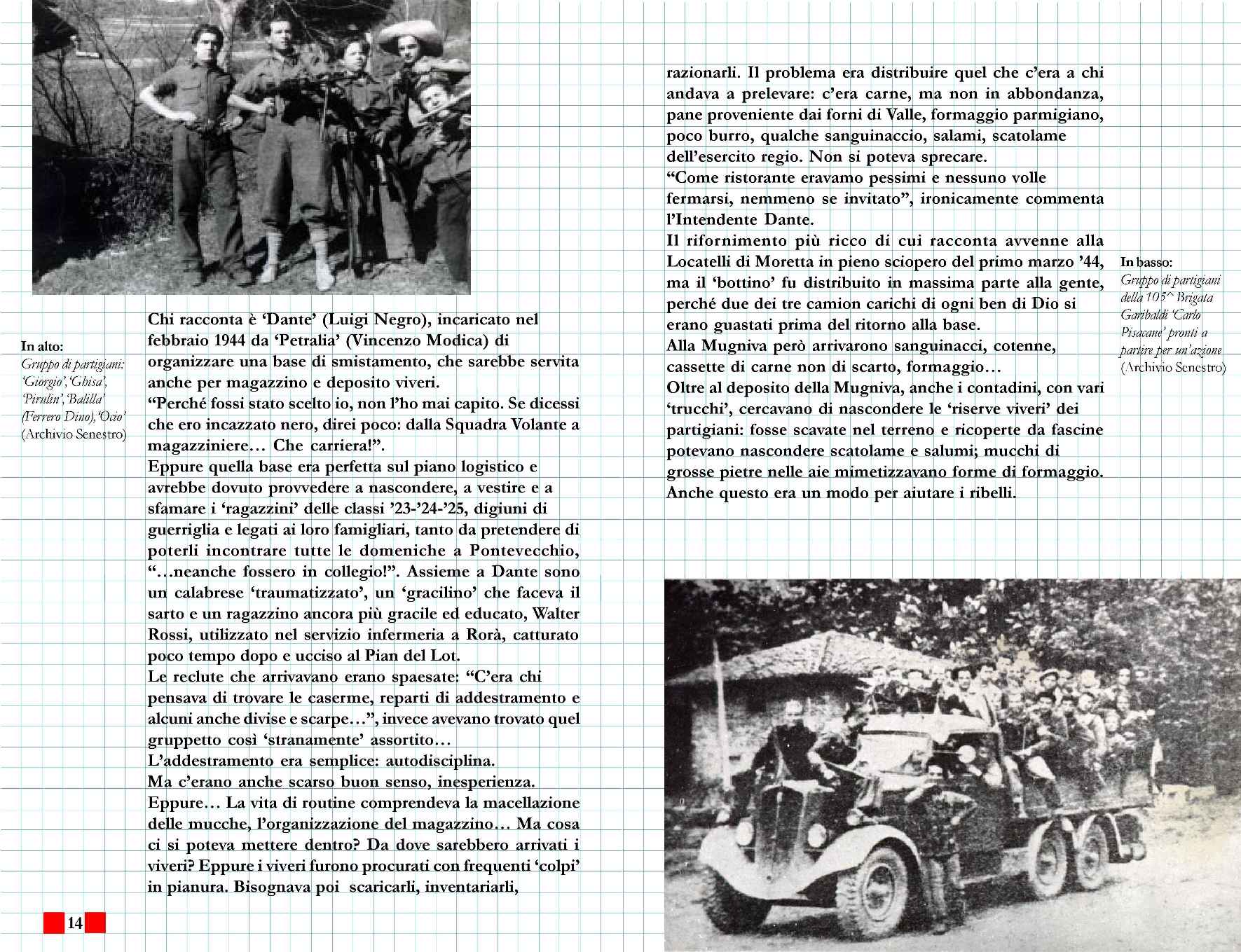

Chi racconta è ‘Dante’ (Luigi Negro), incaricato nel febbraio 1944 da ‘Petralia’ (Vincenzo Modica) di organizzare una base di smistamento, che sarebbe servita anche per magazzino e deposito viveri.

“Perché fossi stato scelto io, non l’ho mai capito. Se dicessi che ero incazzato nero, direi poco: dalla Squadra Volante a magazziniere… Che carriera!”.

Eppure quella base era perfetta sul piano logistico e avrebbe dovuto provvedere a nascondere, a vestire e a sfamare i ‘ragazzini’ delle classi ’23-’24-’25, digiuni di guerriglia e legati ai loro famigliari, tanto da pretendere di poterli incontrare tutte le domeniche a Pontevecchio, “…neanche fossero in collegio!”. Assieme a Dante sono un calabrese ‘traumatizzato’, un ‘gracilino’ che faceva il sarto e un ragazzino ancora più gracile ed educato, Walter Rossi, utilizzato nel servizio infermeria a Rorà, catturato poco tempo dopo e ucciso al Pian del Lot.

Le reclute che arrivavano erano spaesate: “C’era chi pensava di trovare le caserme, reparti di addestramento e alcuni anche divise e scarpe…”, invece avevano trovato quel gruppetto così ‘stranamente’ assortito…

L’addestramento era semplice: autodisciplina.

Ma c’erano anche scarso buon senso, inesperienza.

Eppure… La vita di routine comprendeva la macellazione delle mucche, l’organizzazione del magazzino… Ma cosa ci si poteva mettere dentro? Da dove sarebbero arrivati i viveri? Eppure i viveri furono procurati con frequenti ‘colpi’ in pianura. Bisognava poi scaricarli, inventariarli, razionarli. Il problema era distribuire quel che c’era a chi andava a prelevare: c’era carne, ma non in abbondanza, pane proveniente dai forni di Valle, formaggio parmigiano, poco burro, qualche sanguinaccio, salami, scatolame dell’esercito regio. Non si poteva sprecare.

“Come ristorante eravamo pessimi e nessuno volle fermarsi, nemmeno se invitato”, ironicamente commenta l’Intendente Dante.

Il rifornimento più ricco di cui racconta avvenne alla Locatelli di Moretta in pieno sciopero del primo marzo ’44, ma il ‘bottino’ fu distribuito in massima parte alla gente, perché due dei tre camion carichi di ogni ben di Dio si erano guastati prima del ritorno alla base.

Alla Mugniva però arrivarono sanguinacci, cotenne, cassette di carne non di scarto, formaggio…

Oltre al deposito della Mugniva, anche i contadini, con vari ‘trucchi’, cercavano di nascondere le ‘riserve viveri’ dei partigiani: fosse scavate nel terreno e ricoperte da fascine potevano nascondere scatolame e salumi; mucchi di grosse pietre nelle aie mimetizzavano forme di formaggio.

Anche questo era un modo per aiutare i ribelli.

A due passi dalla Liberazione

Fra i documenti garibaldini che maggiormente ci hanno coinvolti, troviamo i comunicati relativi alle ore di tensione precedenti l’insurrezione di Torino. Superando pregiudizi e rancori, dopo vari ‘approcci’, viene costituito il Comando Unificato tra i Garibaldini ed i Giellisti: è un atto importante che segna la creazione del Corpo Volontari della Libertà e reca in calce le firme di ‘Barbato’ (Pompeo Colajanni) e di Roberto Malan.

La Liberazione si sta avvicinando e le formazioni partigiane di partito vengono sciolte: non ci saranno più Garibaldini, G.L., Matteotti, Autonomi… tutti saranno incorporati in un esercito volontario.

Iniziano ad arrivare messaggi contraddittori circa l’insurrezione; si alternano speranze e disillusioni; si inseguono, di ora in ora, dispacci….

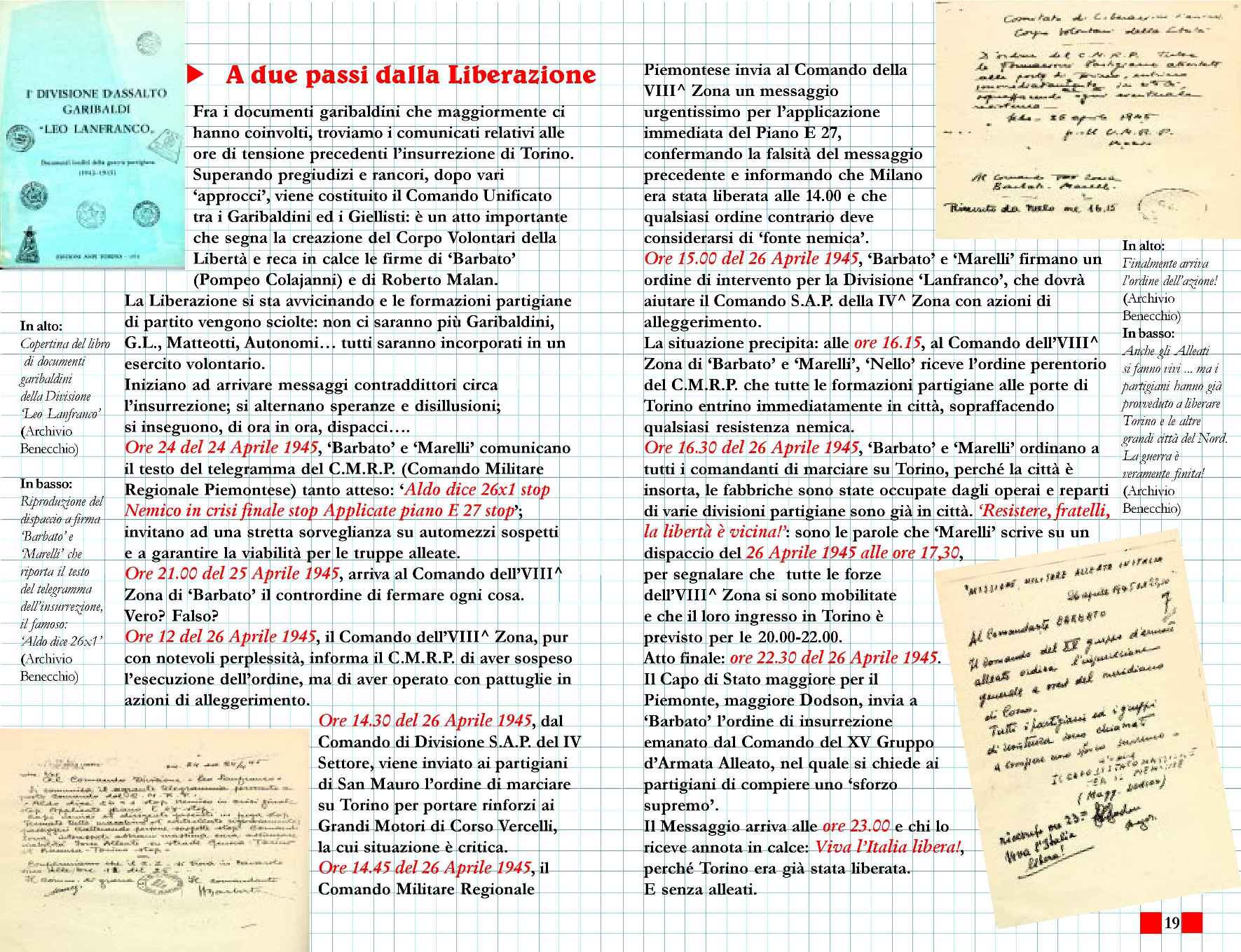

Ore 24 del 24 Aprile 1945, ‘Barbato’ e ‘Marelli’ comunicano il testo del telegramma del C.M.R.P. (Comando Militare Regionale Piemontese) tanto atteso: ‘Aldo dice 26×1 stop Nemico in crisi finale stop Applicate piano E 27 stop’; invitano ad una stretta sorveglianza su automezzi sospetti e a garantire la viabilità per le truppe alleate. Ore 21.00 del 25 Aprile 1945, arriva al Comando dell’VIIIª Zona di ‘Barbato’ il contrordine di fermare ogni cosa. Vero? Falso?

Ore 12 del 26 Aprile 1945, il Comando dell’VIIIª Zona, pur con notevoli perplessità, informa il C.M.R.P. di aver sospeso l’esecuzione dell’ordine, ma di aver operato con pattuglie in azioni di alleggerimento.

Ore 14.30 del 26 Aprile 1945, dal Comando di Divisione S.A.P. del IV Settore, viene inviato ai partigiani di San Mauro l’ordine di marciare su Torino per portare rinforzi ai Grandi Motori di Corso Vercelli, la cui situazione è critica.

Ore 14.45 del 26 Aprile 1945, il Comando Militare Regionale Piemontese invia al Comando della VIIIª Zona un messaggio urgentissimo per l’applicazione immediata del Piano E 27, confermando la falsità del messaggio precedente e informando che Milano era stata liberata alle 14.00 e che qualsiasi ordine contrario deve considerarsi di ‘fonte nemica’.

Ore 15.00 del 26 Aprile 1945, ‘Barbato’ e ‘Marelli’ firmano un ordine di intervento per la Divisione ‘Lanfranco’, che dovrà aiutare il Comando S.A.P. della IVª Zona con azioni di alleggerimento.

La situazione precipita: alle ore 16.15, al Comando dell’VIIIª Zona di ‘Barbato’ e ‘Marelli’, ‘Nello’ riceve l’ordine perentorio del C.M.R.P. che tutte le formazioni partigiane alle porte di Torino entrino immediatamente in città, sopraffacendo qualsiasi resistenza nemica.

Ore 16.30 del 26 Aprile 1945, ‘Barbato’ e ‘Marelli’ ordinano a tutti i comandanti di marciare su Torino, perché la città è insorta, le fabbriche sono state occupate dagli operai e reparti di varie divisioni partigiane sono già in città. ‘Resistere, fratelli, la libertà è vicina!’: sono le parole che ‘Marelli’ scrive su un dispaccio del 26 Aprile 1945 alle ore 17,30, per segnalare che tutte le forze dell’VIIIª Zona si sono mobilitate e che il loro ingresso in Torino è previsto per le 20.00-22.00.

Atto finale: ore 22.30 del 26 Aprile 1945. Il Capo di Stato maggiore per il Piemonte, maggiore Dodson, invia a ‘Barbato’ l’ordine di insurrezione emanato dal Comando del XV Gruppo d’Armata Alleato, nel quale si chiede ai partigiani di compiere uno ‘sforzo supremo’.

Il Messaggio arriva alle ore 23.00 e chi lo riceve annota in calce: Viva l’Italia libera!, perché Torino era già stata liberata.

E senza alleati

Ebrei a Rorà Dopo l’8 settembre

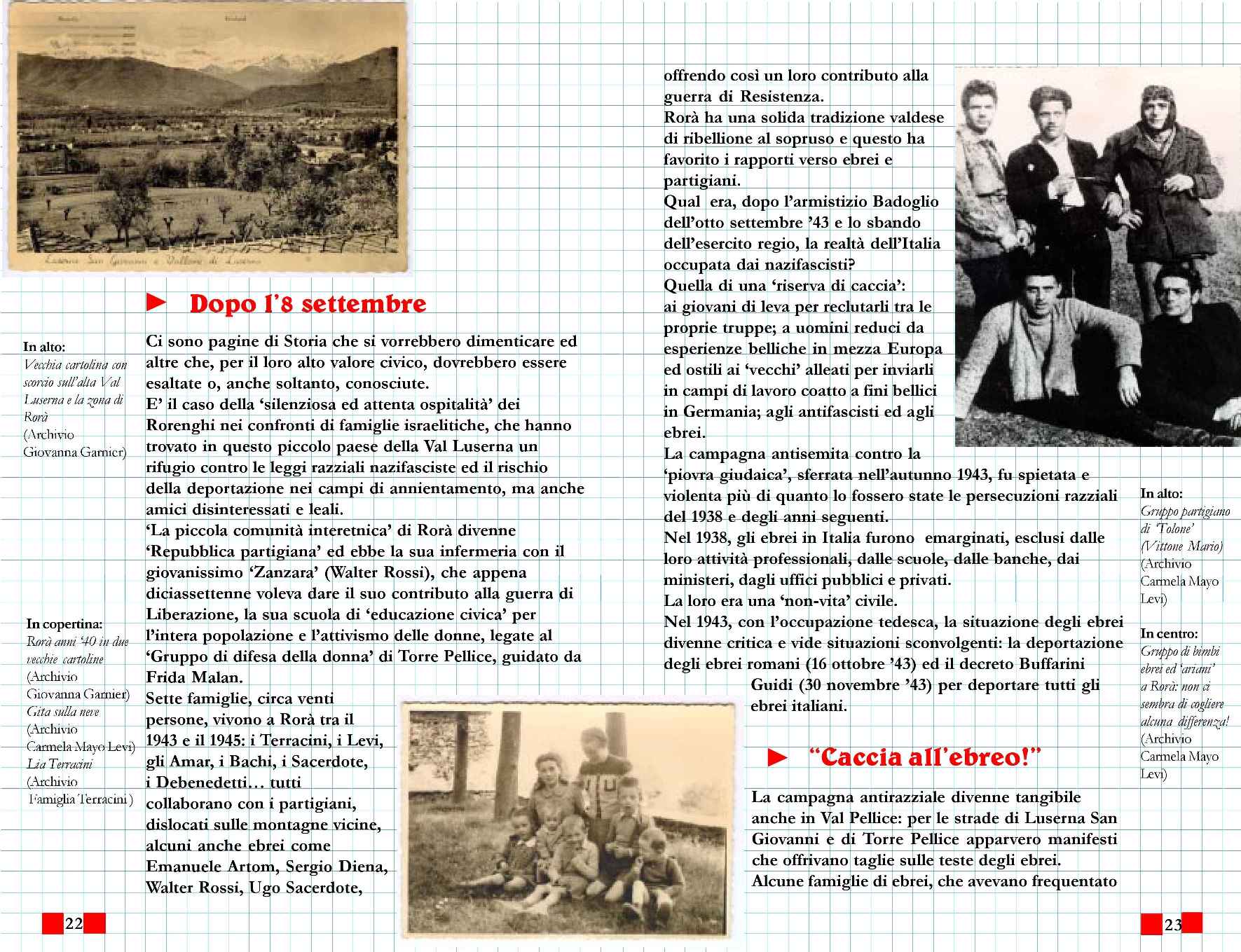

Ci sono pagine di Storia che si vorrebbero dimenticare ed altre che, per il loro alto valore civico, dovrebbero essere esaltate o, anche soltanto, conosciute.

E’ il caso della ‘silenziosa ed attenta ospitalità’ dei Rorenghi nei confronti di famiglie israelitiche, che hanno trovato in questo piccolo paese della Val Luserna un rifugio contro le leggi razziali nazifasciste ed il rischio della deportazione nei campi di annientamento, ma anche amici disinteressati e leali.

‘La piccola comunità interetnica’ di Rorà divenne ‘Repubblica partigiana’ ed ebbe la sua infermeria con il giovanissimo ‘Zanzara’ (Walter Rossi), che appena diciassettenne voleva dare il suo contributo alla guerra di Liberazione, la sua scuola di ‘educazione civica’ per l’intera popolazione e l’attivismo delle donne, legate al ‘Gruppo di difesa della donna’ di Torre Pellice, guidato da Frida Malan.

Sette famiglie, circa venti persone, vivono a Rorà tra il 1943 e il 1945: i Terracini, i Levi, gli Amar, i Bachi, i Sacerdote, i Debenedetti… tutti collaborano con i partigiani, dislocati sulle montagne vicine, alcuni anche ebrei come Emanuele Artom, Sergio Diena, Walter Rossi, Ugo Sacerdote, offrendo così un loro contributo alla guerra di Resistenza.

Rorà ha una solida tradizione valdese di ribellione al sopruso e questo ha favorito i rapporti verso ebrei e partigiani.

Qual era, dopo l’armistizio Badoglio dell’otto settembre ’43 e lo sbando dell’esercito regio, la realtà dell’Italia occupata dai nazifascisti?

Quella di una ‘riserva di caccia’: ai giovani di leva per reclutarli tra le proprie truppe; a uomini reduci da esperienze belliche in mezza Europa ed ostili ai ‘vecchi’ alleati per inviarli in campi di lavoro coatto a fini bellici in Germania; agli antifascisti ed agli ebrei.

La campagna antisemita contro la ‘piovra giudaica’, sferrata nell’autunno 1943, fu spietata e violenta più di quanto lo fossero state le persecuzioni razziali del 1938 e degli anni seguenti.

Nel 1938, gli ebrei in Italia furono emarginati, esclusi dalle loro attività professionali, dalle scuole, dalle banche, dai ministeri, dagli uffici pubblici e privati.

La loro era una ‘non-vita’ civile.

Nel 1943, con l’occupazione tedesca, la situazione degli ebrei divenne critica e vide situazioni sconvolgenti: la deportazione degli ebrei romani (16 ottobre ’43) ed il decreto Buffarini Guidi (30 novembre ’43) per deportare tutti gli ebrei italiani.

“Caccia all’ebreo!”

La campagna antirazziale divenne tangibile anche in Val Pellice: per le strade di Luserna San Giovanni e di Torre Pellice apparvero manifesti che offrivano taglie sulle teste degli ebrei.

Alcune famiglie di ebrei, che avevano frequentato la Valle in tempo di pace come luogo di villeggiatura, e che si trovavano nel fondo valle in seguito allo sfollamento da Torino bombardata, cercarono rifugio nelle borgate tra i monti, soprattutto nel Vallone di Luserna, a Rorà, presidiata dal gruppo di ‘Tolone’. Qui molte famiglie valligiane, spinte fondamentalmente dalla loro coscienza e incuranti dei rischi di rappresaglia, aprirono le loro case ai perseguitati e ai partigiani.

La storica casa di Durand Canton, appartenente alla famiglia Mourglia, ospita, in camera e cucina, i Debenedetti, la più giovane dei quali, Franca, appena quattordicenne, ricorda così la Liberazione: “Andammo a suonare le campane in segno di festa e di gioia… quando potemmo lasciare l’esilio di Rorà e ritornare verso la bassa valle per riprendere le nostre attività… scoprimmo di non avere più casa a Torino… il pastore Geymet ebbe l’idea di organizzare nel teatrino di Rorà una festa di saluto per gli ebrei che partivano; fu una serata di grande commozione, perché lasciavamo delle persone che si erano dimostrate per noi veramente amiche”.

Le testimonianze di ebrei a Rorà, attinte da libri, riviste o interviste rilasciate ‘dalla cattedra’ della nostra scuola, offrono uno spaccato del territorio rorengo e della sua varia umanità: emergono borgate (Vernarea, Vagera, Rumer…), interni di case e di locande, sentieri e boschi di montagna; spiccano ritratti di resistenti per la libertà ed episodi di grande o nascosto eroismo.

Ci ha avvinti e commossi la testimonianza di Carmela Mayo Levi che, con la sua chiarezza ed umanità, ha tracciato davanti ai nostri occhi un ‘frammento di storia’, localizzata nel tempo e nello spazio, ma emblematica per le potenzialità che racchiude.

Le sue parole hanno proiettato davanti ai nostri occhi sequenze di un film: la costituzione della 105ª Brigata Garibaldi ‘Carlo Pisacane’ sotto la guida di ‘Barbato’ e ‘Luca’ (Colajanni e Geymonat); la nascita di varie basi a Rocca Rossa con ‘Penna Nera’, a Pian Frulè con ‘Poldo’ e ‘Daga’, a Pian Pra con ‘Alberto’, al Rumè con ‘Ezio’, agli Ivert con ‘Paschetto’, al Valanza con Vittorio Rostan, a Villa Agradi con ‘Zanzara’ e Anna Barbero; la Rorà di un tempo con la sua neve alta, la strada tortuosa e polverosa, la sua posizione decentrata; le emozioni di una giovane sposa che inizia la sua vita coniugale in una situazione ‘anomala’, ma sa cogliere con lo sguardo e con l’animo quanto la circonda: “…Trovai le violette fiorite vicino alla porta di casa; era un paesino esposto al sole, circondato da monti maestosi e bellissimi, quasi sempre coperti di neve.

Era un po’ isolato (ora la strada è asfaltata e c’è una corriera da Luserna), senza mezzi di comunicazione, con un solo negozio, due chiese (quella Valdese e quella cattolica), la scuola elementare composta di due stanze con una decina di scolari in tutto, il Municipio con la buca delle lettere ed il postino che ogni giorno percorreva a piedi, prendendo le scorciatoie della montagna, circa una ventina di chilometri tra andata e ritorno da Luserna San Giovanni”.

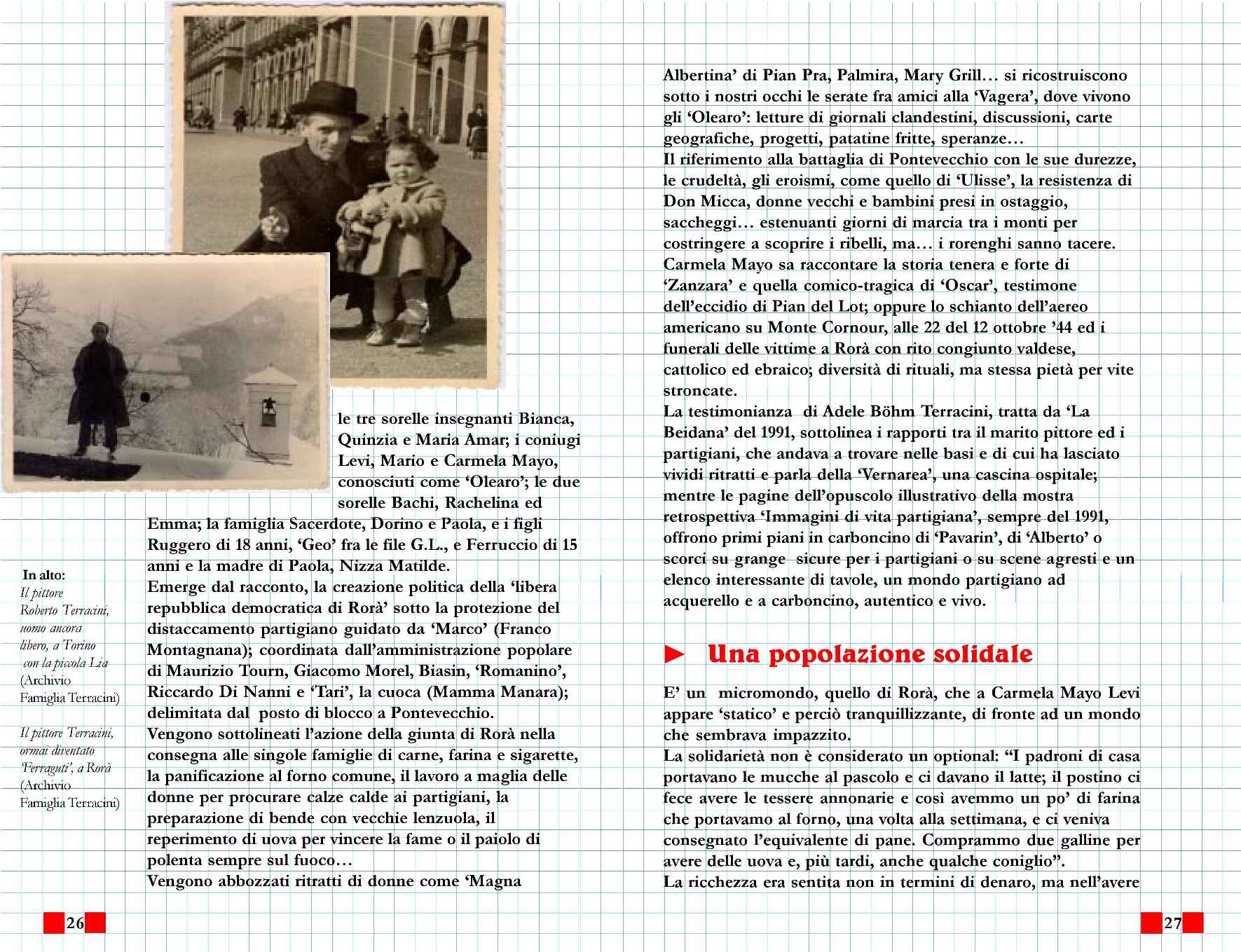

Le sequenze continuano con l’elenco degli sfollati ebrei: Roberto Terracini, la moglie Adele e la figlia Lia di 3 anni, conosciuti come ‘Ferraguti’; Debenedetti Adele di 80 anni, la figlia Eugenia, Debenedetti Riccardo, la moglie e le figlie di 13 e 16 anni, conosciuti come ‘Roncati’; le tre sorelle insegnanti Bianca, Quinzia e Maria Amar; i coniugi Levi, Mario e Carmela Mayo, conosciuti come ‘Olearo’; le due sorelle Bachi, Rachelina ed Emma; la famiglia Sacerdote, Dorino e Paola, e i figli Ruggero di 18 anni, ‘Geo’ fra le file G.L., e Ferruccio di 15 anni e la madre di Paola, Nizza Matilde.

Emerge dal racconto, la creazione politica della ‘libera repubblica democratica di Rorà’ sotto la protezione del distaccamento partigiano guidato da ‘Marco’ (Franco Montagnana); coordinata dall’amministrazione popolare di Maurizio Tourn, Giacomo Morel, Biasin, ‘Romanino’, Riccardo Di Nanni e ‘Tari’, la cuoca (Mamma Manara); delimitata dal posto di blocco a Pontevecchio.

Vengono sottolineati l’azione della giunta di Rorà nella consegna alle singole famiglie di carne, farina e sigarette, la panificazione al forno comune, il lavoro a maglia delle donne per procurare calze calde ai partigiani, la preparazione di bende con vecchie lenzuola, il reperimento di uova per vincere la fame o il paiolo di polenta sempre sul fuoco…

Vengono abbozzati ritratti di donne come ‘Magna Albertina’ di Pian Pra, Palmira, Mary Grill… si ricostruiscono sotto i nostri occhi le serate fra amici alla ‘Vagera’, dove vivono gli ‘Olearo’: letture di giornali clandestini, discussioni, carte geografiche, progetti, patatine fritte, speranze…

Il riferimento alla battaglia di Pontevecchio con le sue durezze, le crudeltà, gli eroismi, come quello di ‘Ulisse’, la resistenza di Don Micca, donne vecchi e bambini presi in ostaggio, saccheggi… estenuanti giorni di marcia tra i monti per costringere a scoprire i ribelli, ma… i rorenghi sanno tacere.

Carmela Mayo sa raccontare la storia tenera e forte di ‘Zanzara’ e quella comico-tragica di ‘Oscar’, testimone dell’eccidio di Pian del Lot; oppure lo schianto dell’aereo americano su Monte Cornour, alle 22 del 12 ottobre ’44 ed i funerali delle vittime a Rorà con rito congiunto valdese, cattolico ed ebraico; diversità di rituali, ma stessa pietà per vite stroncate.

La testimonianza di Adele Böhm Terracini, tratta da ‘La Beidana’ del 1991, sottolinea i rapporti tra il marito pittore ed i partigiani, che andava a trovare nelle basi e di cui ha lasciato vividi ritratti e parla della ‘Vernarea’, una cascina ospitale; mentre le pagine dell’opuscolo illustrativo della mostra retrospettiva ‘Immagini di vita partigiana’, sempre del 1991, offrono primi piani in carboncino di ‘Pavarin’, di ‘Alberto’ o scorci su grange sicure per i partigiani o su scene agresti e un elenco interessante di tavole, un mondo partigiano ad acquerello e a carboncino, autentico e vivo.

Una popolazione solidale

E’ un micromondo, quello di Rorà, che a Carmela Mayo Levi appare ‘statico’ e perciò tranquillizzante, di fronte ad un mondo che sembrava impazzito.

La solidarietà non è considerato un optional: “I padroni di casa portavano le mucche al pascolo e ci davano il latte; il postino ci fece avere le tessere annonarie e così avemmo un po’ di farina che portavamo al forno, una volta alla settimana, e ci veniva consegnato l’equivalente di pane. Comprammo due galline per avere delle uova e, più tardi, anche qualche coniglio”.

La ricchezza era sentita non in termini di denaro, ma nell’avere “patate, mele e castagne nella dispensa”: questa affermazione attesta come un cittadino fatichi a diventare montanaro, ma poi comprenda il senso del vivere di ciò che la terra può dare.

La maturazione politica è lenta, ma progressiva: sarà il socialismo che darà la giustizia e toglierà sperequazioni e privilegi; mentre sono il capitale e l’interesse che generano guerre. Sono i nuovi pensieri che si fanno strada nelle menti di chi vive una condizione di ‘esclusione’.

Saranno gli uomini dei vari distaccamenti che sorgono in luoghi strategici e sicuri, alla Galiverga, alla Bordella, a Pian Frulè, a Pian Pra, agli Ivert, a Rocca Rossa, che dovranno diffondere queste idee e farle trionfare.

Nelle frasi di Carmela Mayo si rincorrono i nomi di ‘Petralia’, ‘Gioanin Dagot’, ‘Marco’, ‘Romanino’, ‘Alberto’, ‘Siringa’, ‘Dante’, ‘Ulisse’, ‘Genova’, ‘Venezia’, ‘Oscar’, ‘Tolone’, ‘Ezio’, ‘Ombra’, ‘Balilla’… sono tutti partigiani e lei dice che sono ‘belli’, una bellezza fisica che avvertiamo anche come bellezza interiore.

‘Marco’ ha gli occhi azzurri, ‘Romanino’ lunghe chiome fluttuanti al vento, ‘Alberto’ barba e occhi nerissimi…

E’ con questi uomini che collabora, che discute come dovrebbe essere la nuova Italia comunista: una macchina da scrivere portatile, regalo di nozze, diventa lo strumento per redigere ‘La Rocca Rossa’, un foglio di notizie e canzoni partigiane; carta carbone serve per fare copie da distribuire ai partigiani.

Anche questa è lotta contro il nemico: scrivere è testimoniare; testimoniare è non permettere che si dimentichi.

Si vorrebbe una vita normale e certe ricorrenze si devono festeggiare: “Per Pasqua regalammo delle uova colorate ai partigiani, una fetta di dolce, un paio di calze dove dentro c’era un bigliettino d’auguri scritto dalla ragazza che le aveva fatte”… si vuole ricreare un clima familiare ed amico.

Anche i collegamenti con il centro di Torino sono essenziali: una donna può passare più inosservata tra le maglie del controllo nemico: borsa con doppio fondo, viaggi settimanali mascherati dagli acquisti di sale scambiato con burro, freddo e paura sul vecchio camion della Mazzonis, diventato ‘di linea’, percezione netta che l’Italia è divisa in due e “i fratelli sono contro i fratelli”.

Le donne, spesso silenziose compagne di avventura, vogliono far sentire la loro voce e la loro presenza organizzata: il ‘Gruppo di difesa della donna’, costituito da Frida Malan a Torre Pellice, trova in Carmela Mayo una ‘fan’ agguerrita ed attiva.

Finalmente liberi! …

Diciotto mesi sono lunghi e faticosi, ma finalmente…. “Il 25 Aprile 1945 le campane di Rorà suonarono a distesa, lungamente, come impazzite di gioia echeggiando per tutta la valle.

Tutti uscimmo di casa, ridendo e piangendo, ci salutammo ed abbracciammo: questa volta la guerra era veramente finita…

Nella locanda del Frioland suonava la fisarmonica… suonarono ‘Bandiera rossa’ per Mario e per me… sentii che potevo finalmente cantare!”

Ci ha commosso questo desiderio di canto, perché abbiamo sentito in esso il respiro della libertà finalmente non più soffocato.

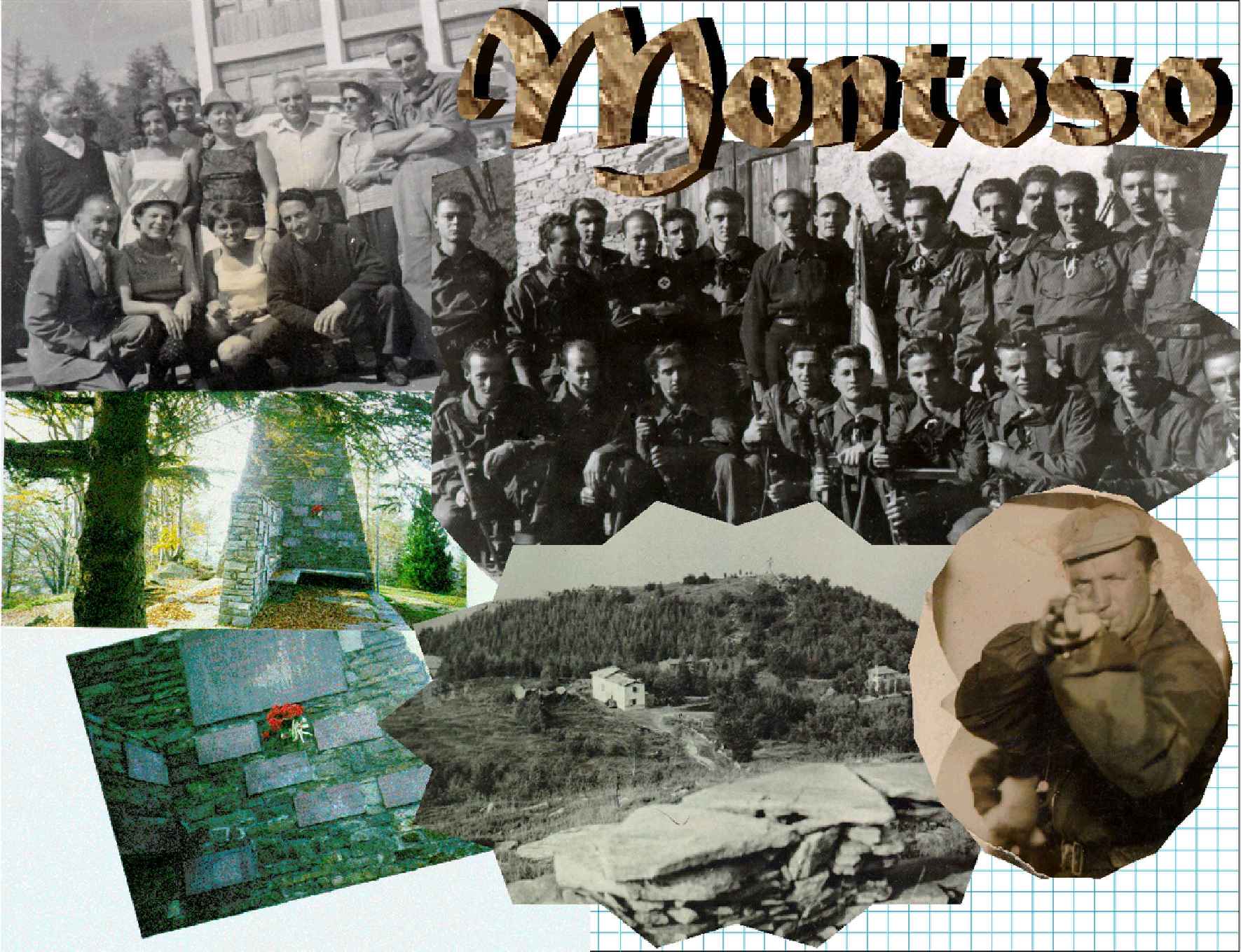

Perché Montoso

Perché Montoso, anche se ‘fuori’ dalla Val Pellice? Soprattutto per il suo ruolo di ‘centro strategico’ durante il periodo resistenziale, ma anche perché ancora oggi testimonia, sia nelle celebrazioni ufficiali, sia nei monumenti, sia nelle pubblicazioni la tenacia di voler conservare la memoria della guerra di Liberazione, una guerra di popolo, con i suoi sacrifici, i suoi eroismi, le sue paure, i suoi ideali.

La località di Montoso (mt. 1276), sul territorio di Bagnolo Piemonte, è situata tra la ‘Provincia Granda’ (Cuneo) e la Provincia di Torino.

Dopo l’8 settembre 1943, è diventata punto di convergenza per ufficiali e sottufficiali antifascisti, per soldati sbandati del disciolto esercito, per giovani renitenti alla leva, per la gente stanca della guerra e per gli sfollati dalla città.

Nel suo territorio e nella vicina Valle Infernotto, hanno operato bande garibaldine organizzate da ‘Barbato’ (Pompeo Colajanni), ‘Petralia’ (Vincenzo Modica), ‘Carlo’ (Leo Lanfranco), ‘Balestrieri’ (Felice Burdino), ‘Milan’ (Isacco Nahoum), ‘Romanino’ (Mario Abruzzese), ‘Nanni’ (Giovanni Latilla)…

Tutti ‘capi’ audaci, amati dai compagni partigiani, tesi alla realizzazione del progetto di Liberazione. Tutti ugualmente importanti, ma…

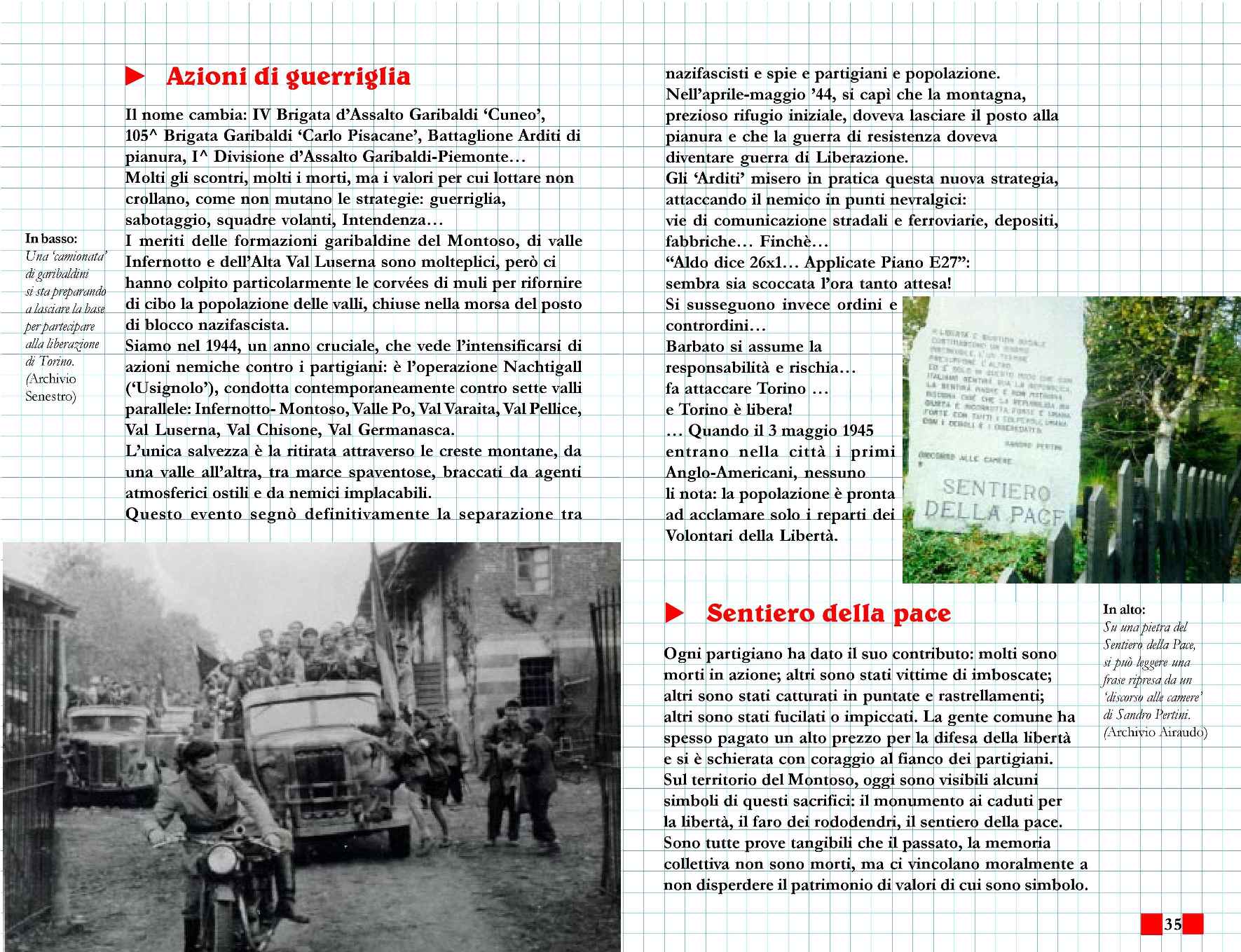

Il Comandante ‘Barbato’

Nell’immaginario collettivo, è diventato quasi mitico il ‘Comandante Barbato’, nome di battaglia di Pompeo Colajanni, avvocato siciliano di Caltanissetta, classe 1906.

Di solida fede comunista, quando fu richiamato durante il secondo conflitto come ufficiale di complemento, venne assegnato al Nizza Cavalleria di Pinerolo.

‘Un ribelle’, condannato per le sue idee al grado di tenente, mantenne legami forti con le cellule antifasciste della zona e, all’8 settembre 1943, abbandonò l’esercito per il monte Bracco, ‘prima roccaforte’ garibaldina.

Già nel novembre 1943 scelse il nome per il primo battaglione garibaldino, formato dai distaccamenti del Bracco, della Gabiola e della Bertona: ‘Carlo Pisacane’.

Ricordato con parole di ammirazione da Marisa Diena (Mara) in ‘Guerriglia e Autogoverno’, stimato ‘uomo politico’ nel dopoguerra, oggetto di commossa memoria biografica elaborata da Maria Airaudo (Mary), fu un tenace difensore dei principi di pace, giustizia, libertà e pulizia morale, gli stessi che guidarono la Resistenza.

La sua abilità di ‘stratega’ ed il suo indiscusso e riconosciuto compito di ‘guida’ fecero sì che fosse un punto di riferimento importante per tanti giovani dal ‘battesimo del fuoco’ della Prabina alla Liberazione di Torino come comandante dell’VIII Zona.

Azioni di guerriglia

Il nome cambia: IV Brigata d’Assalto Garibaldi ‘Cuneo’, 105ª Brigata Garibaldi ‘Carlo Pisacane’, Battaglione Arditi di pianura, Iª Divisione d’Assalto Garibaldi-Piemonte…

Molti gli scontri, molti i morti, ma i valori per cui lottare non crollano, come non mutano le strategie: guerriglia, sabotaggio, squadre volanti, Intendenza…

I meriti delle formazioni garibaldine del Montoso, di valle Infernotto e dell’Alta Val Luserna sono molteplici, però ci hanno colpito particolarmente le corvées di muli per rifornire di cibo la popolazione delle valli, chiuse nella morsa del posto di blocco nazifascista.

Siamo nel 1944, un anno cruciale, che vede l’intensificarsi di azioni nemiche contro i partigiani: è l’operazione Nachtigall (‘Usignolo’), condotta contemporaneamente contro sette valli parallele: Infernotto- Montoso, Valle Po, Val Varaita, Val Pellice, Val Luserna, Val Chisone, Val Germanasca.

L’unica salvezza è la ritirata attraverso le creste montane, da una valle all’altra, tra marce spaventose, braccati da agenti atmosferici ostili e da nemici implacabili.

Questo evento segnò definitivamente la separazione tra nazifascisti e spie e partigiani e popolazione.

Nell’aprile-maggio ’44, si capì che la montagna, prezioso rifugio iniziale, doveva lasciare il posto alla pianura e che la guerra di resistenza doveva diventare guerra di Liberazione.

Gli ‘Arditi’ misero in pratica questa nuova strategia, attaccando il nemico in punti nevralgici: vie di comunicazione stradali e ferroviarie, depositi, fabbriche… Finché…

“Aldo dice 26×1… Applicate Piano E27”: sembra sia scoccata l’ora tanto attesa! Si susseguono invece ordini e contrordini…

Barbato si assume la responsabilità e rischia… fa attaccare Torino … e Torino è libera! …

Quando il 3 maggio 1945 entrano nella città i primi Anglo-Americani, nessuno li nota: la popolazione è pronta ad acclamare solo i reparti dei Volontari della Libertà.

Sentiero della pace

Ogni partigiano ha dato il suo contributo: molti sono morti in azione; altri sono stati vittime di imboscate; altri sono stati catturati in puntate e rastrellamenti; altri sono stati fucilati o impiccati. La gente comune ha spesso pagato un alto prezzo per la difesa della libertà e si è schierata con coraggio al fianco dei partigiani. Sul territorio del Montoso, oggi sono visibili alcuni simboli di questi sacrifici: il monumento ai caduti per la libertà, il faro dei rododendri, il sentiero della pace.

Sono tutte prove tangibili che il passato, la memoria collettiva non sono morti, ma ci vincolano moralmente a non disperdere il patrimonio di valori di cui sono simbolo.

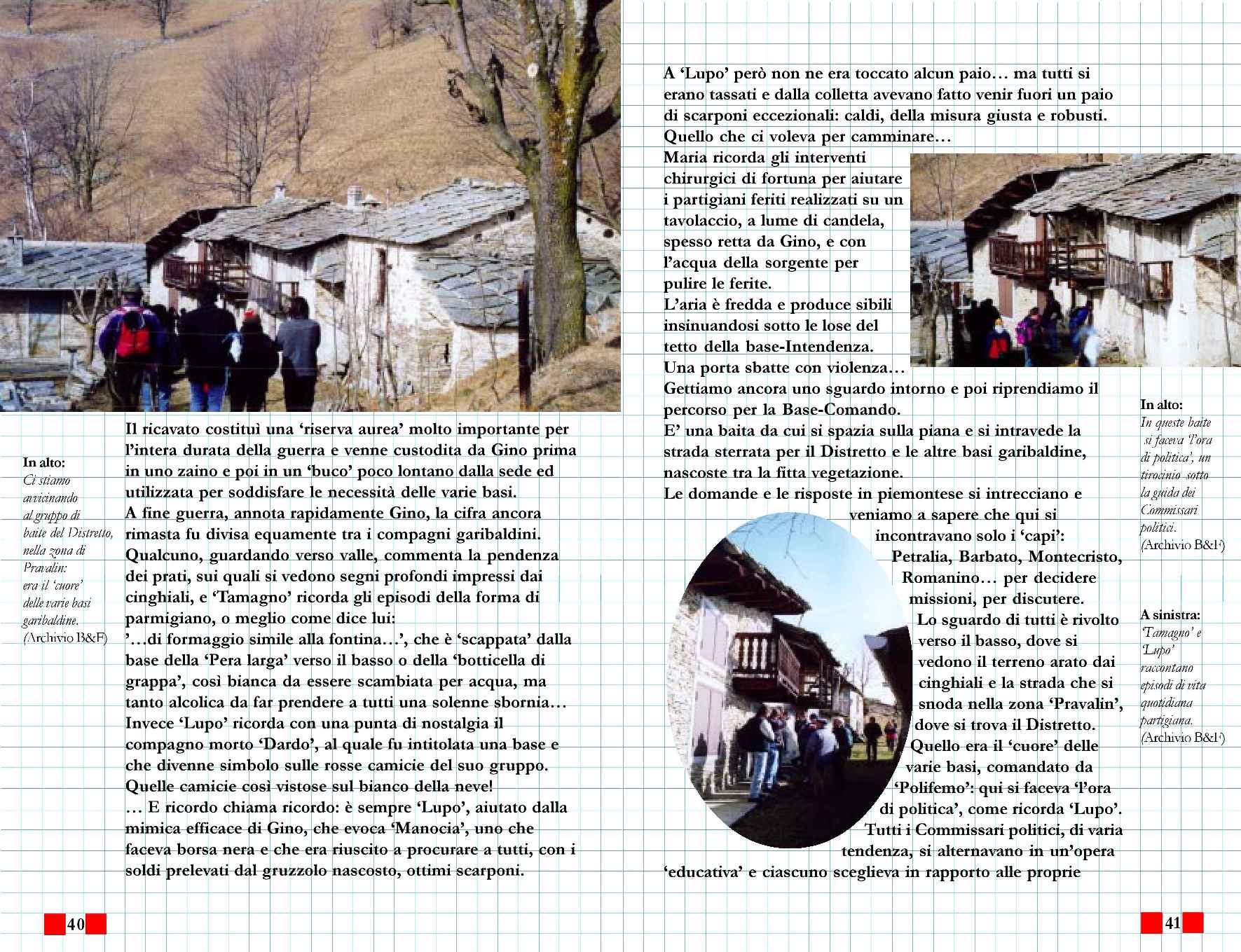

Ci siamo incontrati a Barge, alla deviazione verso Montoso, vicino ad una Chiesa che presenta, in stridente contrasto sui suoi muri, la scritta ‘Vincere’, che si intravede sotto la spessa calce ‘purificatrice’ ed una lapide, bianca e ornata da fiori rosso intenso, che ricorda ‘Scintilla’ e ‘Cecco’, due giovani della IVª Garibaldi, uccisi in un’imboscata tesa da fascisti , capeggiati dall’odiato e tristemente famoso Novena, nascosti sul campanile della Madonnina. …

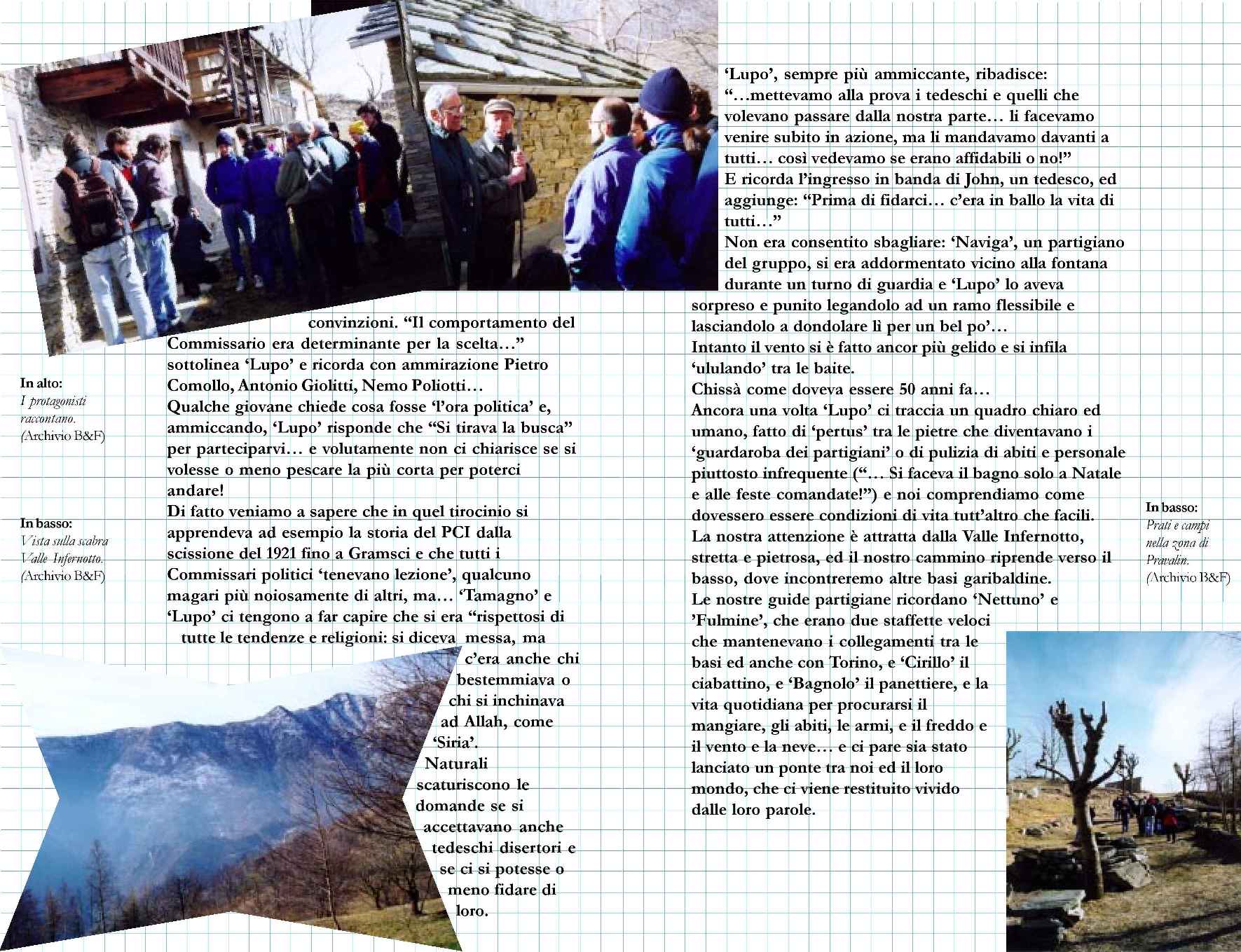

Ha inizio quello che Maria Airaudo, ‘Mary’, chiama il ‘suo pellegrinaggio’, al quale ci ha invitati insieme ad un gruppo di giovani dell’ANPI locale, a ‘Lupo’, ‘Tamagno’ e ‘Gino dell’Intendenza’, nomi di battaglia portati ancor oggi con orgoglio, ed al fratello ‘Chelin’, buon camminatore e conoscitore della zona.

Si arriva con strada asfaltata fin oltre il Montoso, nella zona delle cave, dove segnali in legno indicano la direzione per Bagnolo e Pra ‘d Mil.

La strada è sconnessa e porta profonde tracce di pneumatici dei camion della pietra, impressi nel terreno impregnato dell’acqua del disgelo.

Intorno lo sguardo può spaziare verso Montoso, verso la piana di Cavour e la valle Infernotto.

Si arriva agevolmente alla prima sede garibaldina del nostro ‘tour’: è l’Intendenza e Infermeria.

Nello spazio di fronte alla baita, circondata da conifere, si intrecciano dialoghi, ricordi, domande, quasi sempre in dialetto. ‘Tamagno’ ricorda una puntata nemica nel luglio del ’44 quando, nascosto con i compagni, poco sopra la sede Intendenza, aveva sentito i fascisti imprecare per non averli scovati e scaricare la loro rabbia ed impotenza contro le scorte di burro (‘erano delle confezioni a forma di piramide che avevamo preso alla Locatelli’), facendole saltare con le bombe o contro le riserve di frutta (mele e pere) donate dalla gente del posto.

‘Lupo’ ricorda che la cava non era estesa come quella odierna e ‘Gino’, che non può più parlare, ma segue con uno sguardo vigile e vivo, si fa imprestare un foglio e traccia velocemente alcune parole per spiegare il lavoro dell’intendenza che, come ricorda Maria, aggirò il blocco nazi-fascista che voleva affamare le valli e con i muli fece numerose corvées di rifornimento viveri dalla pianura.

Gino, sorridendo compiaciuto, scrive sul suo foglio una cifra e Maria Airaudo ce ne spiega il senso: erano alcuni milioni prelevati da Balestrieri e compagni in un’azione costata la vita a Gaby (21/12/1943).

Il ricavato costituì una ‘riserva aurea’ molto importante per l’intera durata della guerra e venne custodita da Gino prima in uno zaino e poi in un ‘buco’ poco lontano dalla sede ed utilizzata per soddisfare le necessità delle varie basi.

A fine guerra, annota rapidamente Gino, la cifra ancora rimasta fu divisa equamente tra i compagni garibaldini. Qualcuno, guardando verso valle, commenta la pendenza dei prati, sui quali si vedono segni profondi impressi dai cinghiali, e ‘Tamagno’ ricorda gli episodi della forma di parmigiano, o meglio come dice lui:

’…di formaggio simile alla fontina…’, che è ‘scappata’ dalla base della ‘Pera larga’ verso il basso o della ‘botticella di grappa’, così bianca da essere scambiata per acqua, ma tanto alcolica da far prendere a tutti una solenne sbornia…

Invece ‘Lupo’ ricorda con una punta di nostalgia il compagno morto ‘Dardo’, al quale fu intitolata una base e che divenne simbolo sulle rosse camicie del suo gruppo.

Quelle camicie così vistose sul bianco della neve!

… E ricordo chiama ricordo: è sempre ‘Lupo’, aiutato dalla mimica efficace di Gino, che evoca ‘Manocia’, uno che faceva borsa nera e che era riuscito a procurare a tutti, con i soldi prelevati dal gruzzolo nascosto, ottimi scarponi.

A ‘Lupo’ però non ne era toccato alcun paio… ma tutti si erano tassati e dalla colletta avevano fatto venir fuori un paio di scarponi eccezionali: caldi, della misura giusta e robusti. Quello che ci voleva per camminare…

Maria ricorda gli interventi chirurgici di fortuna per aiutare i partigiani feriti realizzati su un tavolaccio, a lume di candela, spesso retta da Gino, e con l’acqua della sorgente per pulire le ferite.

L’aria è fredda e produce sibili insinuandosi sotto le lose del tetto della base-Intendenza.

Una porta sbatte con violenza…

Gettiamo ancora uno sguardo intorno e poi riprendiamo il percorso per la Base-Comando.

E’ una baita da cui si spazia sulla piana e si intravede la strada sterrata per il Distretto e le altre basi garibaldine, nascoste tra la fitta vegetazione.

Le domande e le risposte in piemontese si intrecciano e veniamo a sapere che qui si incontravano solo i ‘capi’: Petralia, Barbato, Montecristo, Romanino… per decidere missioni, per discutere.

Lo sguardo di tutti è rivolto verso il basso, dove si vedono il terreno arato dai cinghiali e la strada che si snoda nella zona ‘Pravalin’, dove si trova il Distretto.

Quello era il ‘cuore’ delle varie basi, comandato da ‘Polifemo’: qui si faceva ‘l’ora di politica’, come ricorda ‘Lupo’.

Tutti i Commissari politici, di varia tendenza, si alternavano in un’opera ‘educativa’ e ciascuno sceglieva in rapporto alle proprie convinzioni. “Il comportamento del Commissario era determinante per la scelta…” sottolinea ‘Lupo’ e ricorda con ammirazione Pietro Comollo, Antonio Giolitti, Nemo Poliotti…

Qualche giovane chiede cosa fosse ‘l’ora politica’ e, ammiccando, ‘Lupo’ risponde che “Si tirava la busca” per parteciparvi… e volutamente non ci chiarisce se si volesse o meno pescare la più corta per poterci andare!

Di fatto veniamo a sapere che in quel tirocinio si apprendeva ad esempio la storia del PCI dalla scissione del 1921 fino a Gramsci e che tutti i Commissari politici ‘tenevano lezione’, qualcuno magari più noiosamente di altri, ma… ‘Tamagno’ e ‘Lupo’ ci tengono a far capire che si era “rispettosi di tutte le tendenze e religioni: si diceva messa, ma c’era anche chi bestemmiava o chi si inchinava ad Allah, come ‘Siria’.

Naturali scaturiscono le domande se si accettavano anche tedeschi disertori e se ci si potesse o meno fidare di loro.

‘Lupo’, sempre più ammiccante, ribadisce: “…mettevamo alla prova i tedeschi e quelli che volevano passare dalla nostra parte… li facevamo venire subito in azione, ma li mandavamo davanti a tutti… così vedevamo se erano affidabili o no!” E ricorda l’ingresso in banda di John, un tedesco, ed aggiunge: “Prima di fidarci… c’era in ballo la vita di tutti…”

Non era consentito sbagliare: ‘Naviga’, un partigiano del gruppo, si era addormentato vicino alla fontana durante un turno di guardia e ‘Lupo’ lo aveva sorpreso e punito legandolo ad un ramo flessibile e lasciandolo a dondolare lì per un bel po’…

Intanto il vento si è fatto ancor più gelido e si infila ‘ululando’ tra le baite.

Chissà come doveva essere 50 anni fa…

Ancora una volta ‘Lupo’ ci traccia un quadro chiaro ed umano, fatto di ‘pertus’ tra le pietre che diventavano i ‘guardaroba dei partigiani’ o di pulizia di abiti e personale piuttosto infrequente (“… Si faceva il bagno solo a Natale e alle feste comandate!”) e noi comprendiamo come dovessero essere condizioni di vita tutt’altro che facili.

La nostra attenzione è attratta dalla Valle Infernotto, stretta e pietrosa, ed il nostro cammino riprende verso il basso, dove incontreremo altre basi garibaldine.

Le nostre guide partigiane ricordano ‘Nettuno’ e ’Fulmine’, che erano due staffette veloci che mantenevano i collegamenti tra le basi ed anche con Torino, e ‘Cirillo’ il ciabattino, e ‘Bagnolo’ il panettiere, e la vita quotidiana per procurarsi il mangiare, gli abiti, le armi, e il freddo e il vento e la neve… e ci pare sia stato lanciato un ponte tra noi ed il loro mondo, che ci viene restituito vivido dalle loro parole.