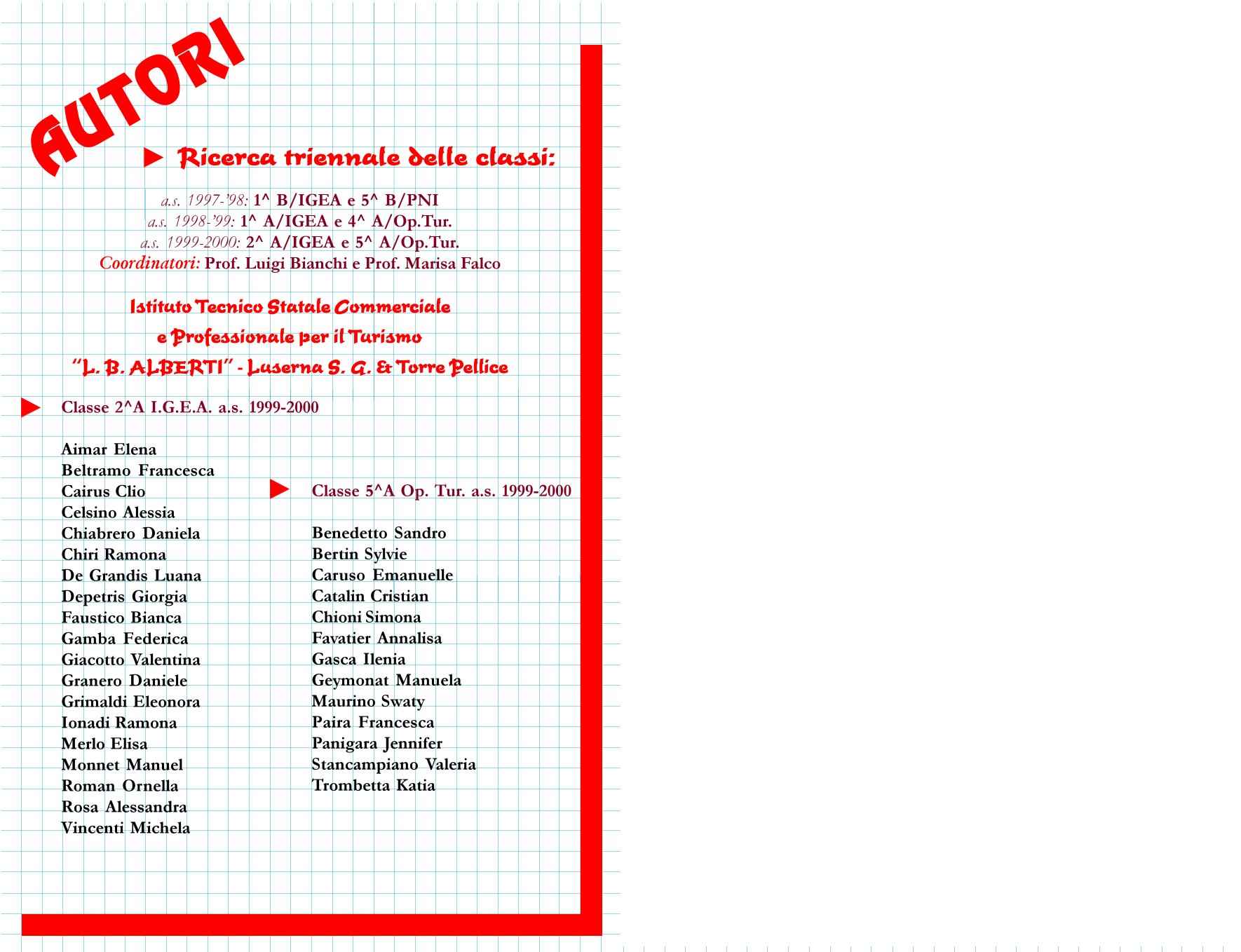

Ricerca triennale delle classi

a.s. 1997-’98: 1ª B/IGEA e 5ª B/PNI

a.s. 1998-’99: 1ª A/IGEA e 4ª A/Op.Tur.

a.s. 1999-2000: 2ª A/IGEA e 5ª A/Op.Tur.

dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Professionale per il Turismo “L. B. ALBERTI” di Luserna S. G. e Torre Pellice

Coordinata dai Proff. Luigi Bianchi e Marisa Falco

Qui il sito originario

Qui abbiamo raccontato la storia dei Quaderni

Leggi la versione solo testo.

[fine]

Anche in Alta Valle…

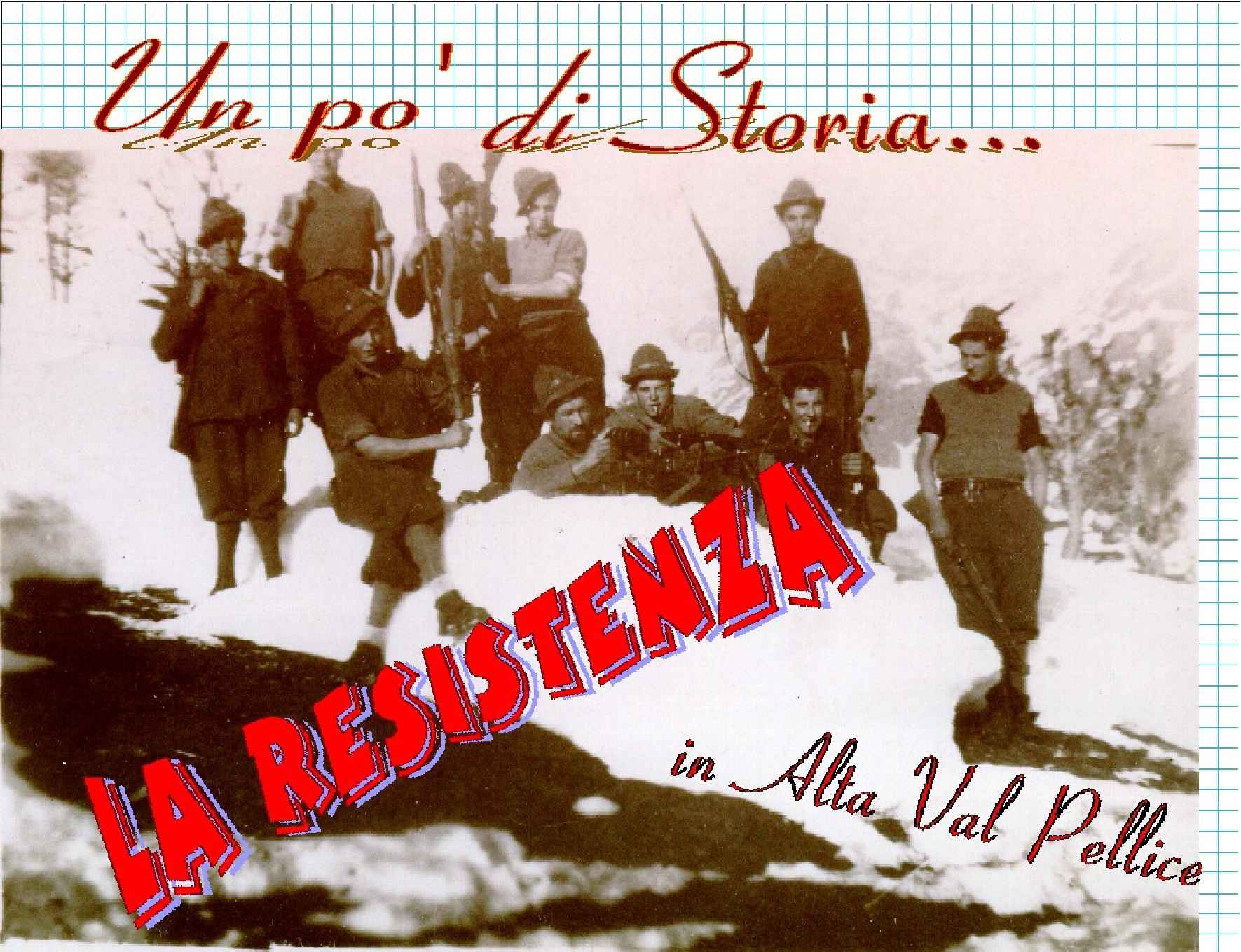

Dopo l’armistizio Badoglio, anche l’Alta Valle si organizzò. Fra i protagonisti, troviamo Abele Bertinat, nome di battaglia ‘Barbarossa’ che, a marce forzate, da La Spezia dov’era militare, raggiunse Bobbio Pellice, dove il fratello Emilio, detto ‘Barbanera’, aveva già raccolto e nascosto armi e munizioni al Podio.

Sebbene inesperti, riuscirono ad organizzare un campo ribelle alle Serre di Sarsenà e stabilirono contatti con altri gruppi della zona, quello della Comba e quello della Vigna, con i quali eseguirono molteplici assalti alle Polveriere per procurarsi armi.

Riuscirono anche a guadagnarsi la fiducia dei maquisards francesi, ai quali promisero aiuto in caso di bisogno nella lotta comune contro i nazifascisti e dai quali ebbero la garanzia di ‘asilo politico’ in caso di rastrellamenti.

Le azioni militari in Alta Valle si riassumono nei due assalti alla caserma di Bobbio, presidio dei ‘Moru’: il primo ‘a sorpresa’ ed il secondo ‘a s-ciancun’, l’uno fallito per inesperienza ed incoscienza, l’altro vittorioso grazie sia all’azione di disturbo del gruppo Martina a Bibiana, sia all’accanita resistenza dei gruppi della Sea e del Ventuno, capeggiati da Telesforo Ronfetto (‘Pot’) e da Giovanni Giayme (‘Giaymot’).

Il nemico, che sembrava invincibile, per quasi due mesi non si azzarda a risalire verso l’Alta Valle: nasce così ‘Italia libera’, una ‘zona franca’, con la frontiera a Santa Margherita, a Torre Pellice.

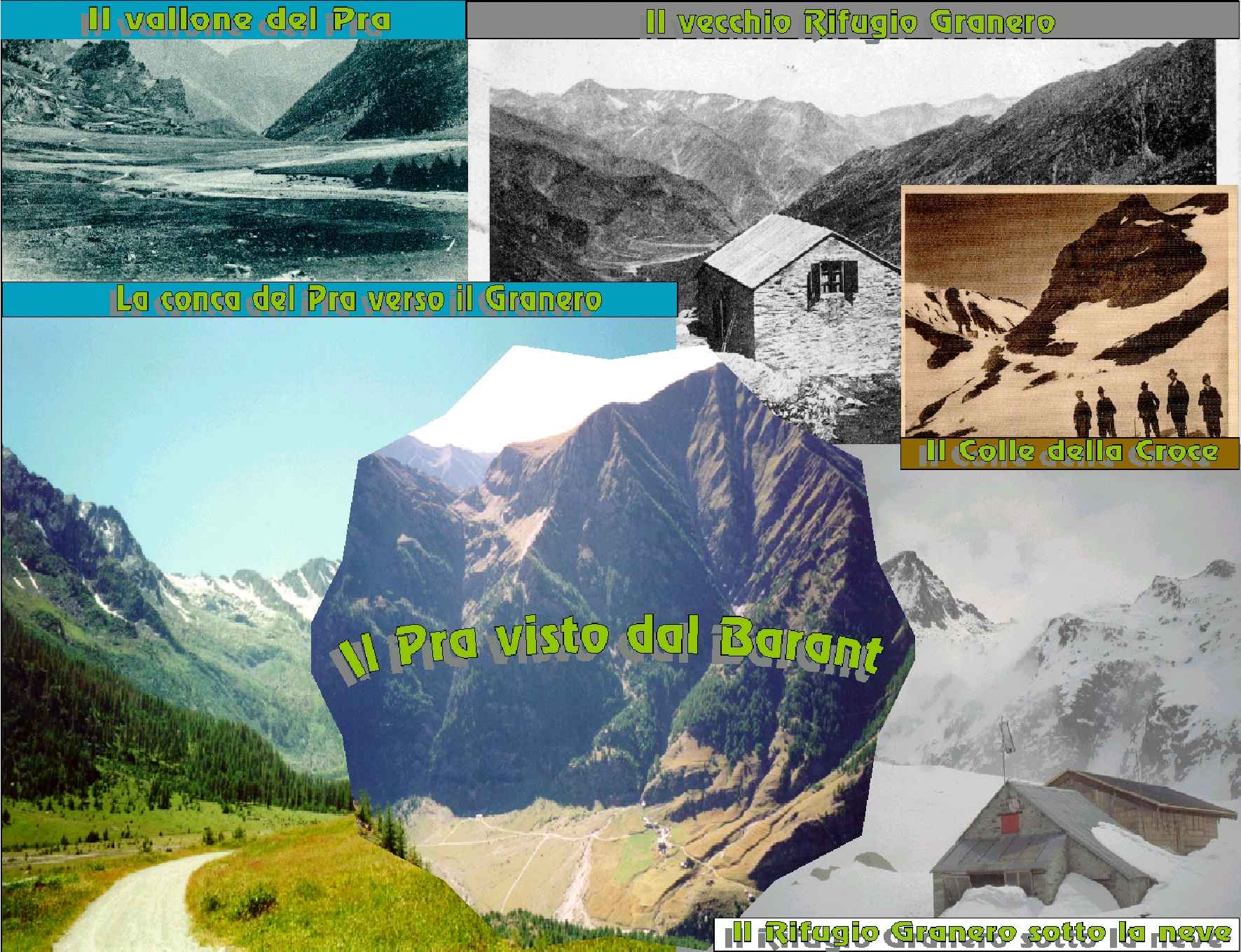

Fu in quest’area , presidiata dai ‘signori della valle’, dai giovani dalle lunghe barbe e capelli incolti, vestiti nelle fogge più strane, dai ragazzi del Ventuno, che avevano posto la loro sede nel ‘Villino delle rose’, poco sopra Rio Cros, per sorvegliare lo stradone, che sorse la Capanna Marconi, centro radiotrasmittente di Squillace, della Missione Alleata Orange-Gobi; fu da qui che si stabilirono i contatti assidui con gli Anglo-Americani per ottenere lanci di rifornimenti ed armi al Pra; fu nella parte più alta di questa zona, nella conca dominata dal Granero, che si costituì un centro di addestramento-reclute e si concentrarono forze ribelli; fu attraverso il Colle della Croce che si moltiplicarono gli incontri con i maquisards.

Abele Bertinat e Giovanni Gay, ‘Barbarossa’ e ‘Gayot’ nel mondo dei ribelli, controllavano i municipi di Bobbio e di Villar; mentre il ‘Capun’ aveva come sede una vecchia Guzzi 500, da tutti definita ‘s-ciônfëtta’, perché ansimante, con la quale percorreva la valle in tutte le direzioni.

Attraverso il Colle Giulian, venivano mantenuti legami con la Val Germanasca, dove si trovavano gli uomini di ‘Poluccio’ Favout e di Costantino, che sferravano attacchi alle caserme, agli uffici pubblici e, soprattutto alle Officine Riv di Villar Perosa.

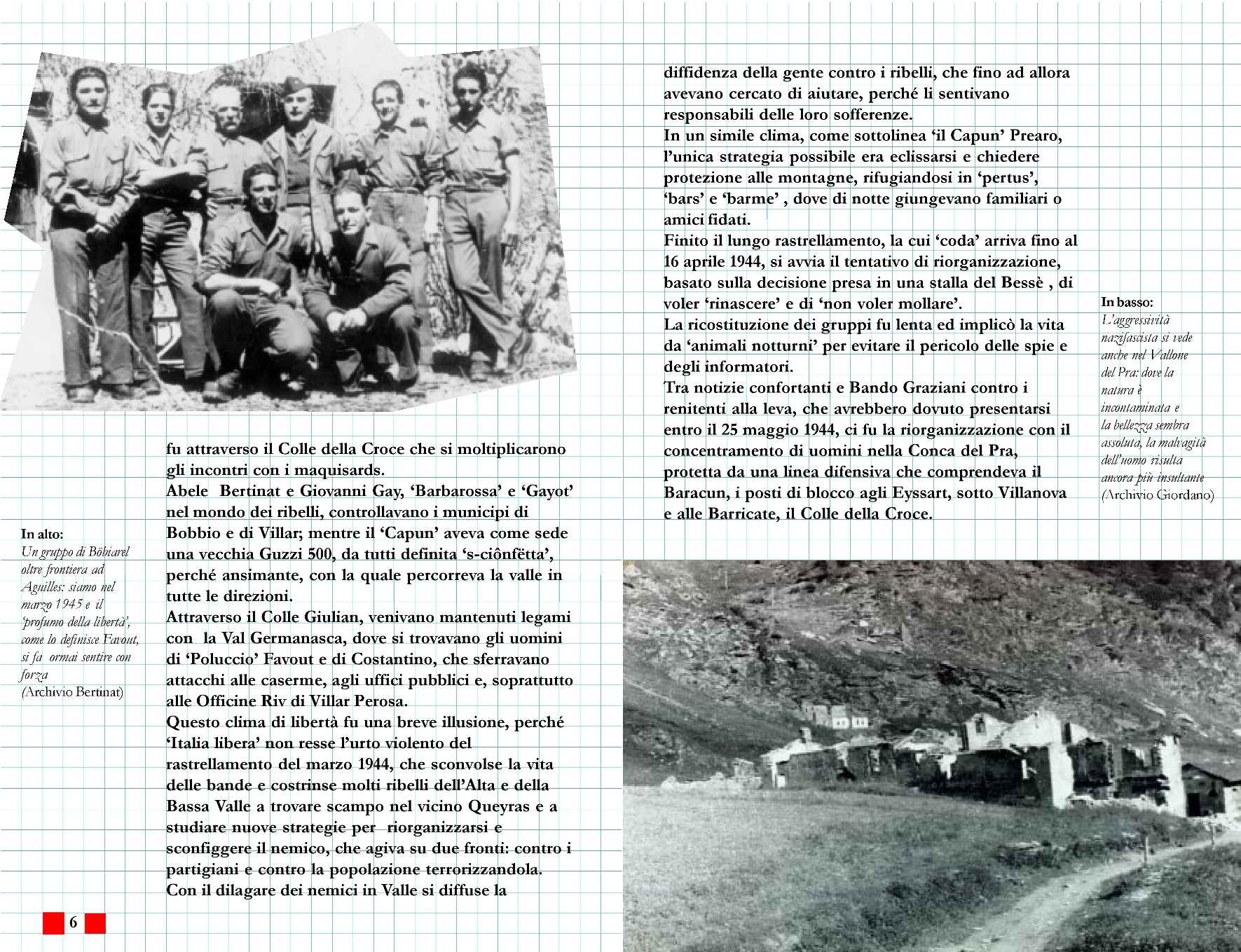

Questo clima di libertà fu una breve illusione, perché ‘Italia libera’ non resse l’urto violento del rastrellamento del marzo 1944, che sconvolse la vita delle bande e costrinse molti ribelli dell’Alta e della Bassa Valle a trovare scampo nel vicino Queyras e a studiare nuove strategie per riorganizzarsi e sconfiggere il nemico, che agiva su due fronti: contro i partigiani e contro la popolazione terrorizzandola.

Con il dilagare dei nemici in Valle si diffuse la diffidenza della gente contro i ribelli, che fino ad allora avevano cercato di aiutare, perché li sentivano responsabili delle loro sofferenze.

In un simile clima, come sottolinea ‘il Capun’ Prearo, l’unica strategia possibile era eclissarsi e chiedere protezione alle montagne, rifugiandosi in ‘pertus’, ‘bars’ e ‘barme’ , dove di notte giungevano familiari o amici fidati.

Finito il lungo rastrellamento, la cui ‘coda’ arriva fino al 16 aprile 1944, si avvia il tentativo di riorganizzazione, basato sulla decisione presa in una stalla del Bessè , di voler ‘rinascere’ e di ‘non voler mollare’. La ricostituzione dei gruppi fu lenta ed implicò la vita da ‘animali notturni’ per evitare il pericolo delle spie e degli informatori.

Tra notizie confortanti e Bando Graziani contro i renitenti alla leva, che avrebbero dovuto presentarsi entro il 25 maggio 1944, ci fu la riorganizzazione con il concentramento di uomini nella Conca del Pra, protetta da una linea difensiva che comprendeva il Baracun, i posti di blocco agli Eyssart, sotto Villanova e alle Barricate, il Colle della Croce.

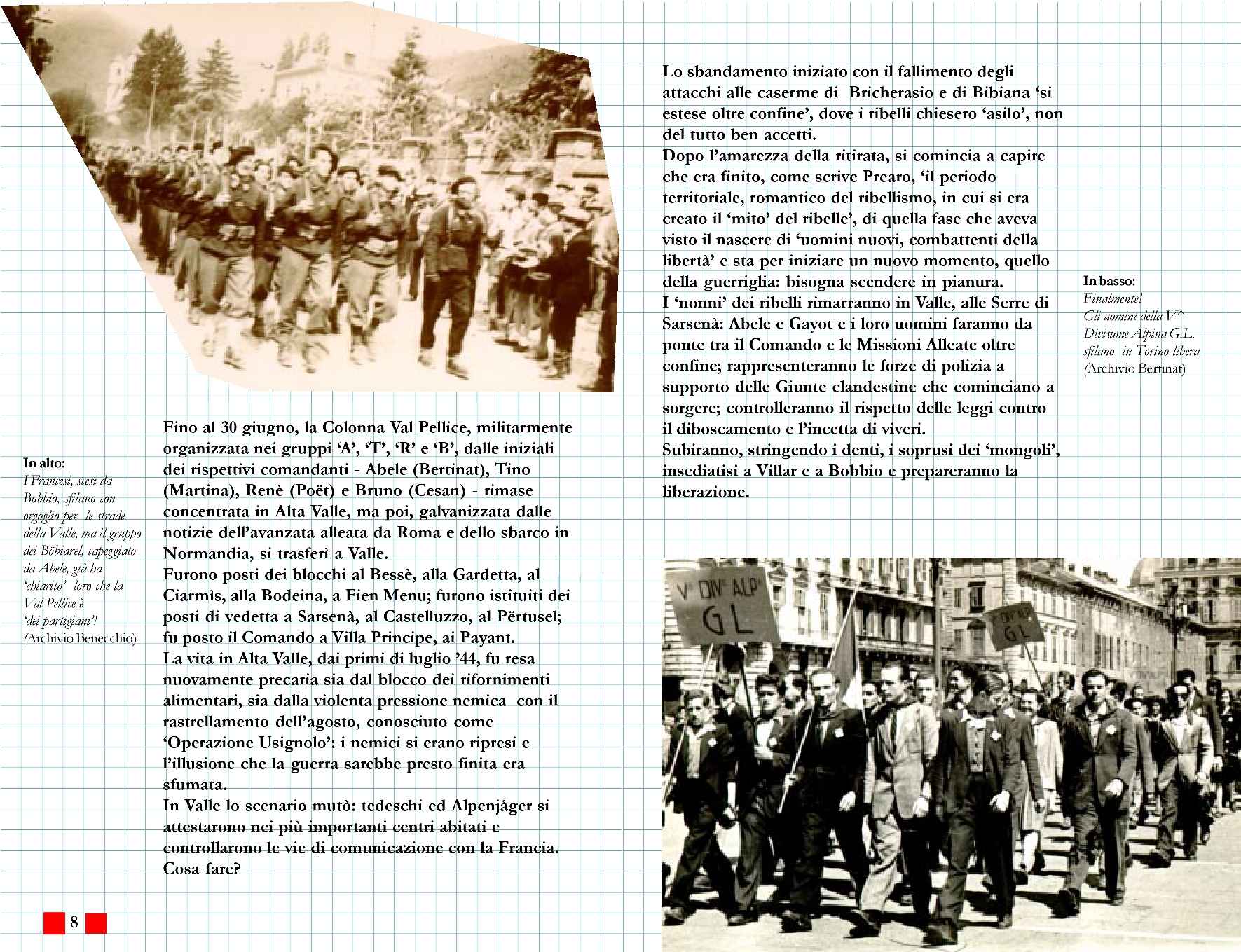

Fino al 30 giugno, la Colonna Val Pellice, militarmente organizzata nei gruppi ‘A’, ‘T’, ‘R’ e ‘B’, dalle iniziali dei rispettivi comandanti – Abele (Bertinat), Tino (Martina), Renè (Poët) e Bruno (Cesan) – rimase concentrata in Alta Valle, ma poi, galvanizzata dalle notizie dell’avanzata alleata da Roma e dello sbarco in Normandia, si trasferì a Valle.

Furono posti dei blocchi al Bessè, alla Gardetta, al Ciarmìs, alla Bodeina, a Fien Menu; furono istituiti dei posti di vedetta a Sarsenà, al Castelluzzo, al Përtusel; fu posto il Comando a Villa Principe, ai Payant.

La vita in Alta Valle, dai primi di luglio ’44, fu resa nuovamente precaria sia dal blocco dei rifornimenti alimentari, sia dalla violenta pressione nemica con il rastrellamento dell’agosto, conosciuto come ‘Operazione Usignolo’: i nemici si erano ripresi e l’illusione che la guerra sarebbe presto finita era sfumata.

In Valle lo scenario mutò: tedeschi ed Alpenjåger si attestarono nei più importanti centri abitati e controllarono le vie di comunicazione con la Francia.

Cosa fare?

Lo sbandamento iniziato con il fallimento degli attacchi alle caserme di Bricherasio e di Bibiana ‘si estese oltre confine’, dove i ribelli chiesero ‘asilo’, non del tutto ben accetti.

Dopo l’amarezza della ritirata, si comincia a capire che era finito, come scrive Prearo, ‘il periodo territoriale, romantico del ribellismo, in cui si era creato il ‘mito’ del ribelle’, di quella fase che aveva visto il nascere di ‘uomini nuovi, combattenti della libertà’ e sta per iniziare un nuovo momento, quello della guerriglia: bisogna scendere in pianura.

I ‘nonni’ dei ribelli rimarranno in Valle, alle Serre di Sarsenà: Abele e Gayot e i loro uomini faranno da ponte tra il Comando e le Missioni Alleate oltre confine; rappresenteranno le forze di polizia a supporto delle Giunte clandestine che cominciano a sorgere; controlleranno il rispetto delle leggi contro il diboscamento e l’incetta di viveri.

Subiranno, stringendo i denti, i soprusi dei ‘mongoli’, insediatisi a Villar e a Bobbio e prepareranno la liberazione.

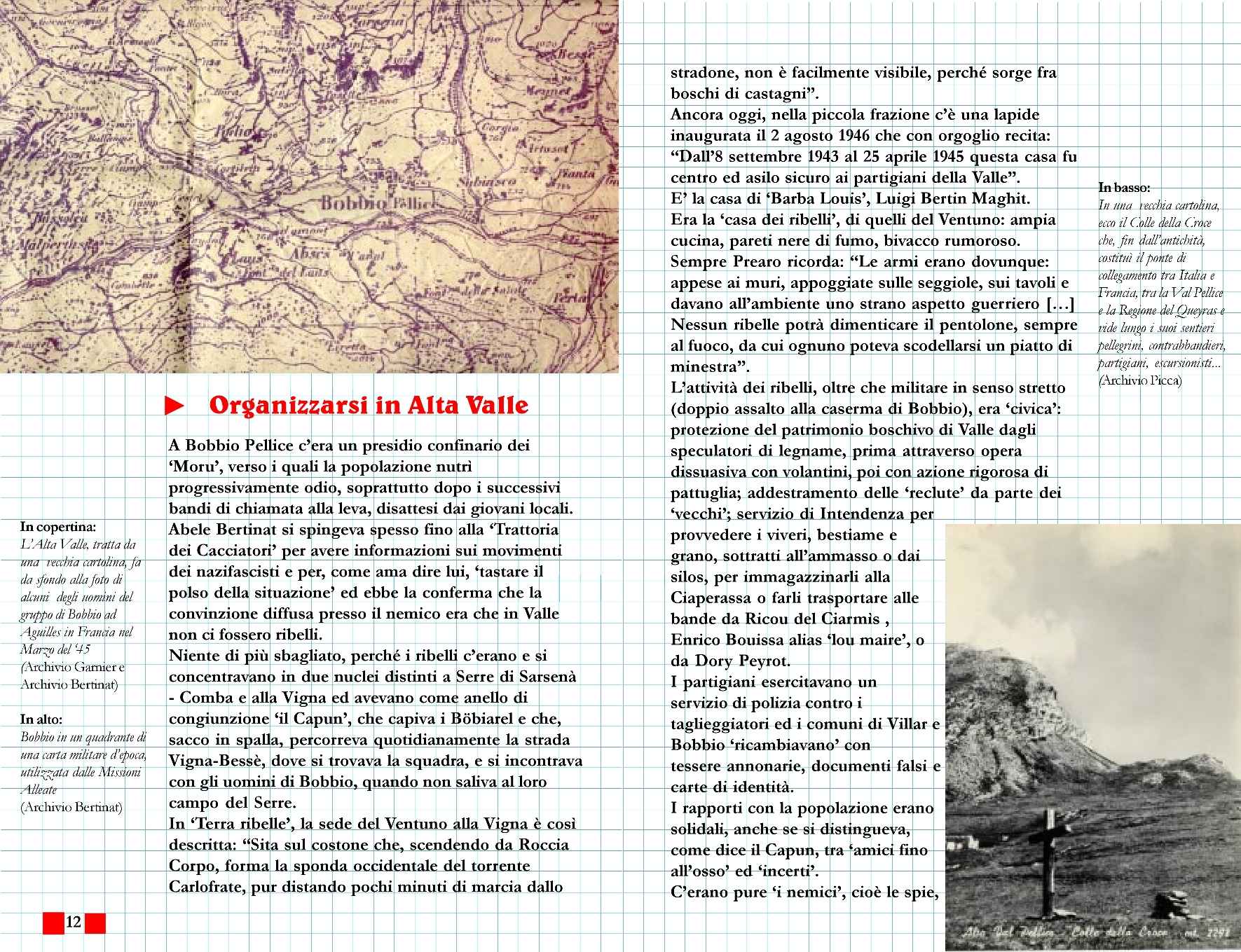

Organizzarsi in Alta ValleA Bobbio Pellice c’era un presidio confinario dei ‘Moru’, verso i quali la popolazione nutrì progressivamente odio, soprattutto dopo i successivi bandi di chiamata alla leva, disattesi dai giovani locali. Abele Bertinat si spingeva spesso fino alla ‘Trattoria dei Cacciatori’ per avere informazioni sui movimenti dei nazifascisti e per, come ama dire lui, ‘tastare il polso della situazione’ ed ebbe la conferma che la convinzione diffusa presso il nemico era che in Valle non ci fossero ribelli.

Niente di più sbagliato, perché i ribelli c’erano e si concentravano in due nuclei distinti a Serre di Sarsenà – Comba e alla Vigna ed avevano come anello di congiunzione ‘il Capun’, che capiva i Böbiarel e che, sacco in spalla, percorreva quotidianamente la strada Vigna-Bessè, dove si trovava la squadra, e si incontrava con gli uomini di Bobbio, quando non saliva al loro campo del Serre.

In ‘Terra ribelle’, la sede del Ventuno alla Vigna è così descritta: “Sita sul costone che, scendendo da Roccia Corpo, forma la sponda occidentale del torrente Carlofrate, pur distando pochi minuti di marcia dallo stradone, non è facilmente visibile, perché sorge fra boschi di castagni”.

Ancora oggi, nella piccola frazione c’è una lapide inaugurata il 2 agosto 1946 che con orgoglio recita: “Dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 questa casa fu centro ed asilo sicuro ai partigiani della Valle”. E’ la casa di ‘Barba Louis’, Luigi Bertin Maghit.

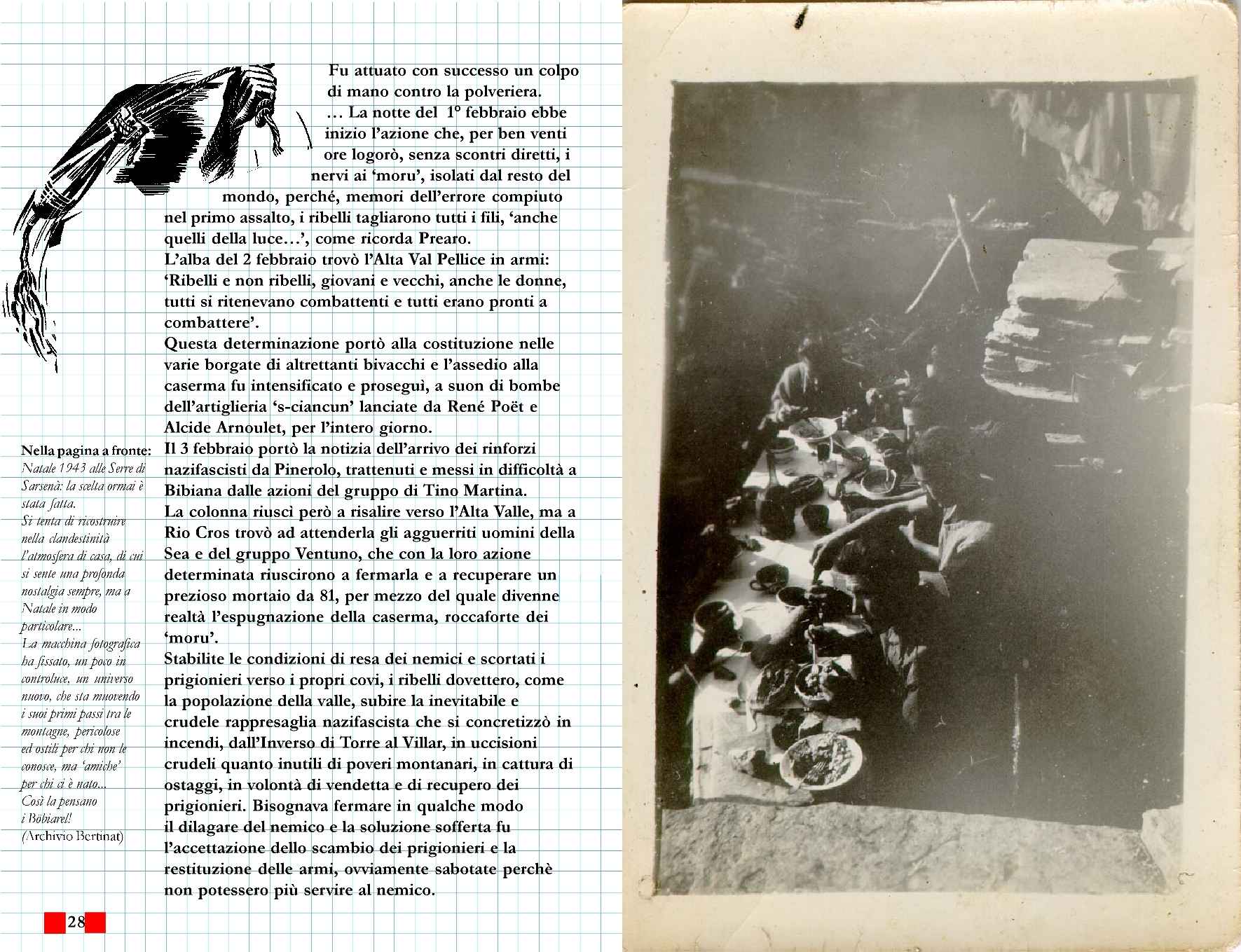

Era la ‘casa dei ribelli’, di quelli del Ventuno: ampia cucina, pareti nere di fumo, bivacco rumoroso. Sempre Prearo ricorda: “Le armi erano dovunque: appese ai muri, appoggiate sulle seggiole, sui tavoli e davano all’ambiente uno strano aspetto guerriero […] Nessun ribelle potrà dimenticare il pentolone, sempre al fuoco, da cui ognuno poteva scodellarsi un piatto di minestra”.

L’attività dei ribelli, oltre che militare in senso stretto (doppio assalto alla caserma di Bobbio), era ‘civica’: protezione del patrimonio boschivo di Valle dagli speculatori di legname, prima attraverso opera dissuasiva con volantini, poi con azione rigorosa di pattuglia; addestramento delle ‘reclute’ da parte dei ‘vecchi’; servizio di Intendenza per provvedere i viveri, bestiame e grano, sottratti all’ammasso o dai silos, per immagazzinarli alla Ciaperassa o farli trasportare alle bande da Ricou del Ciarmìs , Enrico Bouissa alias ‘lou maire’, o da Dory Peyrot.

I partigiani esercitavano un servizio di polizia contro i taglieggiatori ed i comuni di Villar e Bobbio ‘ricambiavano’ con tessere annonarie, documenti falsi e carte di identità.

I rapporti con la popolazione erano solidali, anche se si distingueva, come dice il Capun, tra ‘amici fino all’osso’ ed ‘incerti’.

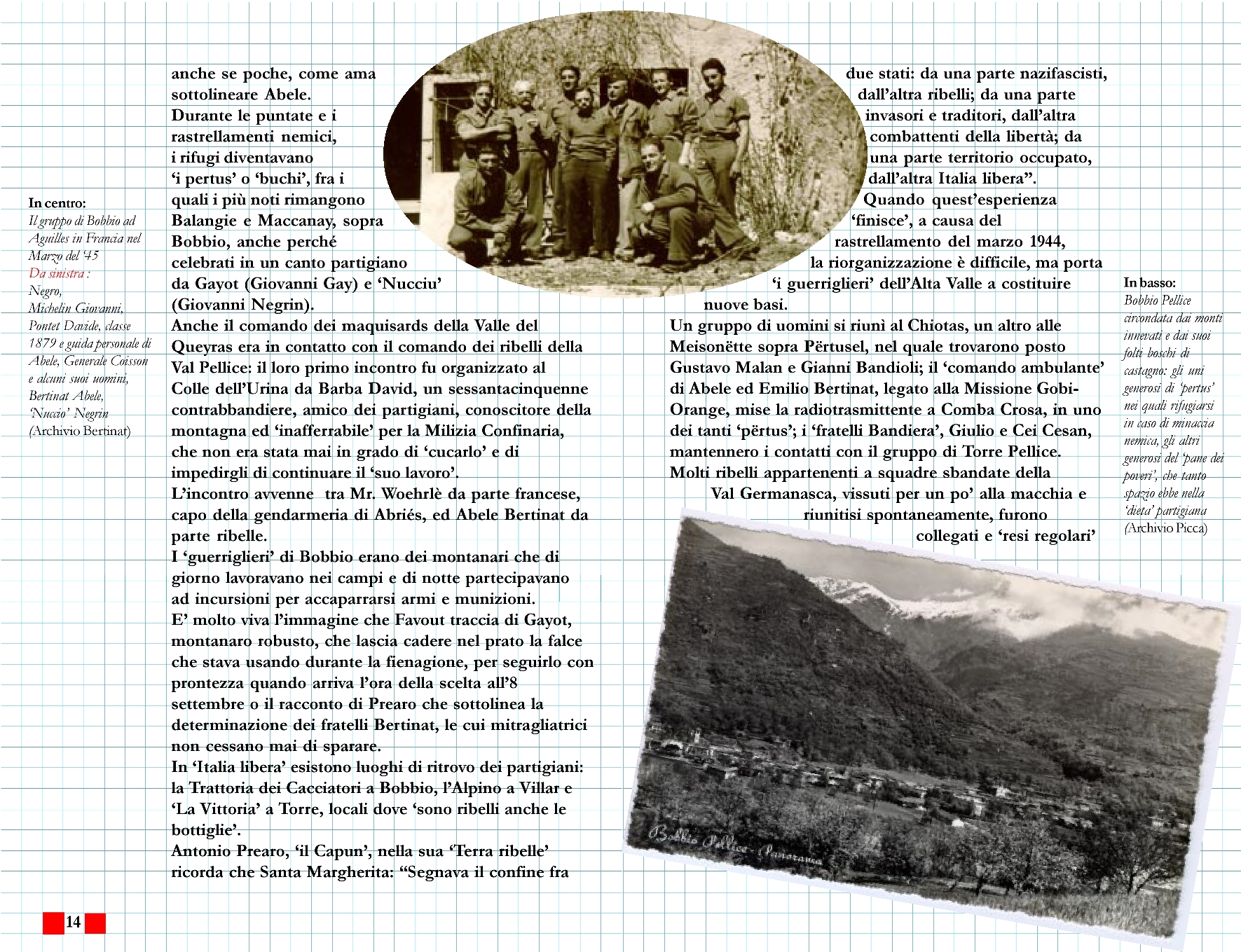

C’erano pure ‘i nemici’, cioè le spie, anche se poche, come ama sottolineare Abele. Durante le puntate e i rastrellamenti nemici, i rifugi diventavano ‘i pertus’ o ‘buchi’, fra i quali i più noti rimangono Balangie e Maccanay, sopra Bobbio, anche perché celebrati in un canto partigiano da Gayot (Giovanni Gay) e ‘Nucciu’ (Giovanni Negrin).

Anche il comando dei maquisards della Valle del Queyras era in contatto con il comando dei ribelli della Val Pellice: il loro primo incontro fu organizzato al Colle dell’Urina da Barba David, un sessantacinquenne contrabbandiere, amico dei partigiani, conoscitore della montagna ed ‘inafferrabile’ per la Milizia Confinaria, che non era stata mai in grado di ‘cucarlo’ e di impedirgli di continuare il ‘suo lavoro’.

L’incontro avvenne tra Mr. Woehrlè da parte francese, capo della gendarmeria di Abriés, ed Abele Bertinat da parte ribelle.

I ‘guerriglieri’ di Bobbio erano dei montanari che di giorno lavoravano nei campi e di notte partecipavano ad incursioni per accaparrarsi armi e munizioni.

E’ molto viva l’immagine che Favout traccia di Gayot, montanaro robusto, che lascia cadere nel prato la falce che stava usando durante la fienagione, per seguirlo con prontezza quando arriva l’ora della scelta all’8 settembre o il racconto di Prearo che sottolinea la determinazione dei fratelli Bertinat, le cui mitragliatrici non cessano mai di sparare.

In ‘Italia libera’ esistono luoghi di ritrovo dei partigiani: la Trattoria dei Cacciatori a Bobbio, l’Alpino a Villar e ‘La Vittoria’ a Torre, locali dove ‘sono ribelli anche le bottiglie’.

Antonio Prearo, ‘il Capun’, nella sua ‘Terra ribelle’ ricorda che Santa Margherita: “Segnava il confine fra due stati: da una parte nazifascisti, dall’altra ribelli; da una parte invasori e traditori, dall’altra combattenti della libertà; da una parte territorio occupato, dall’altra Italia libera”.

Quando quest’esperienza ‘finisce’, a causa del rastrellamento del marzo 1944, la riorganizzazione è difficile, ma porta ‘i guerriglieri’ dell’Alta Valle a costituire nuove basi.

Un gruppo di uomini si riunì al Chiotas, un altro alle Meisonëtte sopra Përtusel, nel quale trovarono posto Gustavo Malan e Gianni Bandioli; il ‘comando ambulante’ di Abele ed Emilio Bertinat, legato alla Missione Gobi- Orange, mise la radiotrasmittente a Comba Crosa, in uno dei tanti ‘përtus’; i ‘fratelli Bandiera’, Giulio e Cei Cesan, mantennero i contatti con il gruppo di Torre Pellice.

Molti ribelli appartenenti a squadre sbandate della Val Germanasca, vissuti per un po’ alla macchia e riunitisi spontaneamente, furono collegati e ‘resi regolari’ dal Comando della Val Pellice che li organizzò provvisoriamente in alcuni campi: a Môlinas, nella Comba dei Carbonieri, dove fu nascosta una radiotrasmittente della Missione Alleata di Calleri di Sala; al Col di Cassulè, a Pralapia, a Pian Prà, roccaforte degli uomini di ‘Meo’ e ‘Tom’ (Demaria e Salvagiot), per lo più di Bricherasio. La rinascita coinvolge anche la Val Germanasca, grazie a ‘Poluccio’ Favout ed i collegamenti tra le due valli vengono mantenuti tramite Roberto Malan, Commissario Politico e Coordinatore Militare: nascono le Colonne Val Pellice e Val Germanasca.

I contatti con Torino sono possibili grazie ad un vecchio autocarro a gasogeno, il traballante ‘Norge’, proprietà della Mazzonis, spesso oggetto di scherno, decisamente obsoleto, ma funzionale alla guerra partigiana, perché trasportava sotto il naso dei ‘plufer’ materiali di contrabbando e persone e costituiva, come ricorda con affetto il Capun, ‘un ottimo trait d’union tra Val Pellice e Torino ed era un covo ambulante di ribellismo’.

Il morale era sostenuto sia dalle notizie di Radio Londra, che prometteva prossimi e numerosi lanci alleati nella Conca del Pra, sia dalle prime azioni del gruppo dinamitardo di Vanzetti, sia dalla collaborazione delle squadre volanti garibaldine e dell’Intendenza di Dino Buffa, utile a ‘sfamare’ le molte reclute del ‘partigianato estivo’, secondo la pungente definizione di ‘Giulietto’ Giordano, sia dagli aiuti preziosi della Stamperia e dell’Ospedale Valdese.

Il problema assillante del cibo era risolto con il contributo dell’Intendenza che operava in pianura oppure attraverso i lanci alleati che iniziano frequenti a partire dal giugno 1944.

Quando Radio Londra lancia i suoi annunci in codice: “Il libro è aperto” o “Il mondo è giovane”, gli uomini di Bobbio e del Ventuno sanno che nella notte cadranno al Pra dal cielo bidoni con esplosivo, indumenti, armi e munizioni, scarpe e viveri, dallo zucchero alla farina, dal bacon alla margarina, dalle sigarette ai soldi. Ed è festa. Nella sua intervista Abele ricorda: ”Al primo lancio, credevamo fossero paracadutisti, tutti lì con il mitra… Invece sentiamo a terra pum… pum… pum… e un paracadute prende fuoco.

Erano arrivate armi!”.

Loro però aspettavano cibo…

La stessa clandestinità fu meno sentita, tanto che i ribelli dei diversi gruppi, molto vistosi con i loro fazzoletti – verdi, gialli, blu e bianchi – ricavati dai paracadute alleati, passeggiavano un poco incautamente per le strade.

I nemici, contrariamente alle aspettative, si ripresero e la Colonna Val Pellice con i suoi gruppi ‘A’, ‘T’, ‘R’ e ‘B’ dovette lottare contro una nuova strategia, quella dell’affamamento.

Il blocco dei viveri iniziò ai primi di luglio del 1944 e per combatterlo il gruppo di ‘Meo’ fu mandato in pianura a provvedere: il grano venne concentrato al Montoso, dove circa 60 muli partiti da Bobbio andarono a prelevarlo, con il ‘consenso’ garibaldino.

Le notizie di attacchi in forze da parte dei nemici alla Val Chisone di ‘Bluter’ (Marcellin), alla Val Germanasca di ‘Poluccio’ (Favout), alla Valle Po e alla Val Maira di ‘Barbato’ (Colajanni) spinsero i comandanti delle Valli ad un incontro a Pian Prà, dove fu decisa un’azione di disturbo contro le caserme di Bricherasio e di Bibiana, per alleggerire la pressione.

Alla parola d’ordine ‘Garibaldi’ e alla controparola ‘Mazzini’, nella notte del 3 agosto sarebbe iniziato l’attacco congiunto, garibaldino e giellista, contro i nazifascisti.

Il Capun, in ‘Terra ribelle’, scrive un resoconto ‘veritiero, ma duro’ sul come si svolsero i fatti, che ebbero forti conseguenze: Prearo, considerato ‘capro espiatorio’, fu sostituito nel Comando di Valle da Abele, successivamente rimpiazzato da Vanzetti, ed ‘ufficialmente promosso’ come Ispettore Centrale nel Comando regionale G.L.; Tino Martina, forse ingenerosamente accusato, ‘uscì di scena’, proprio lui che era stato uno tra i primi ribelli dopo l’8 settembre; Vanzetti lanciò il suo progetto di pianurizzazione.

In Valle ci furono crisi e sbandamento, aggravati dalla forte pressione dell’Operazione Usignolo ‘Nachtigall’, che nel mese di Agosto investì tutte le valli dell’arco alpino occidentale.

Era arrivato il momento di lasciare la montagna e di colpire i nemici nei loro ‘punti nevralgici’ in pianura, ma alle Serre di Sarsenà, il gruppo dei ‘vecchi’ partigiani guidati da Abele e Gayot rimaneva a vigilare e a lavorare per la Liberazione.

‘Il Vintun’…ovvero ‘fil di ferro’

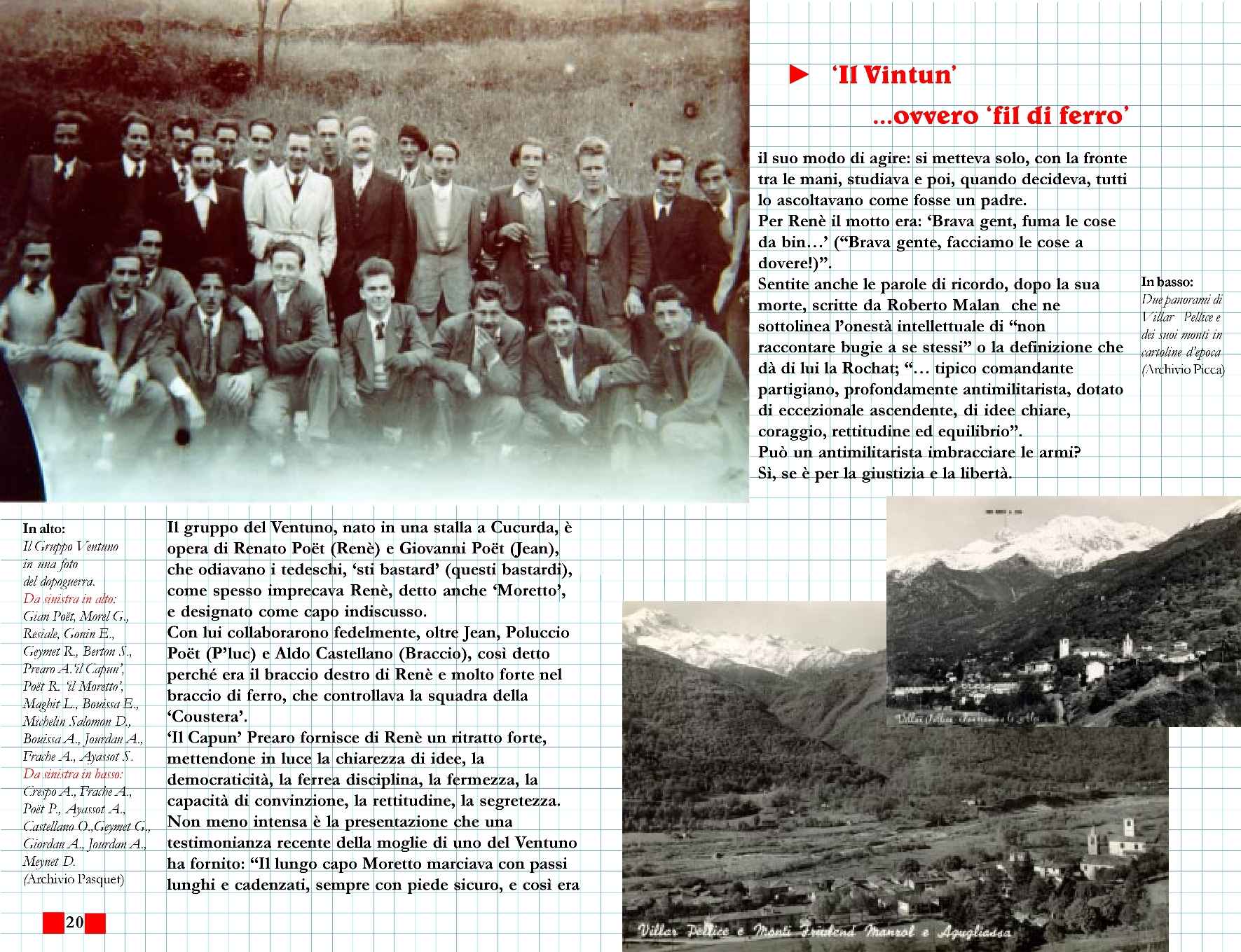

Il gruppo del Ventuno, nato in una stalla a Cucurda, è opera di Renato Poët (Renè) e Giovanni Poët (Jean), che odiavano i tedeschi, ‘sti bastard’ (questi bastardi), come spesso imprecava Renè, detto anche ‘Moretto’, e designato come capo indiscusso.

Con lui collaborarono fedelmente, oltre Jean, Poluccio Poët (P’luc) e Aldo Castellano (Braccio), così detto perché era il braccio destro di Renè e molto forte nel braccio di ferro, che controllava la squadra della ‘Coustera’.

‘Il Capun’ Prearo fornisce di Renè un ritratto forte, mettendone in luce la chiarezza di idee, la democraticità, la ferrea disciplina, la fermezza, la capacità di convinzione, la rettitudine, la segretezza.

Non meno intensa è la presentazione che una testimonianza recente della moglie di uno del Ventuno ha fornito: “Il lungo capo Moretto marciava con passi lunghi e cadenzati, sempre con piede sicuro, e così era il suo modo di agire: si metteva solo, con la fronte tra le mani, studiava e poi, quando decideva, tutti lo ascoltavano come fosse un padre.

Per Renè il motto era: ‘Brava gent, fuma le cose da bin…’ (“Brava gente, facciamo le cose a dovere!)”.

Sentite anche le parole di ricordo, dopo la sua morte, scritte da Roberto Malan che ne sottolinea l’onestà intellettuale di “non raccontare bugie a se stessi” o la definizione che dà di lui la Rochat; “… tipico comandante partigiano, profondamente antimilitarista, dotato di eccezionale ascendente, di idee chiare, coraggio, rettitudine ed equilibrio”.

Può un antimilitarista imbracciare le armi? Sì, se è per la giustizia e la libertà.

Il primo ‘a sorpresa’‘Fu un fallimento completo’, come sostiene Abele Bertinat, ma assolse compiti fondamentali: fece comprendere con chiarezza la necessità di organizzazione e coordinamento prima dell’azione; accrebbe l’autostima dei vari gruppi e favorì l’applicazione di un comando di valle guidato da Roberto Malan e da Favout, con controllo sull’Intendenza e sui gruppi di Bassa Valle (Sea, Sap, Ivert, Bagnòou, Martina) e la creazione di un ‘comando intermedio’ affidato a Prearo, ‘il Capun’, che guidava i gruppi di Bobbio, di Villar e del Ventuno.

Irrequietezza? Leggerezza? Incoscienza? Spirito di avventura? Imprudenza? Inesperienza?

Sono tutti strumenti di interpretazione validi per questo evento, la prima ‘vera azione’ G.L., pensata dall’inquieto gruppo degli Ivert, guidato da Gianni Chiambretto e Marcello Paltrinieri.

Il piano originario, ‘adottato’ dal comando di valle che ne assunse la direzione con l’approvazione di Agosti, aveva quale obiettivo la cattura di un comandante del presidio fascista di Bobbio, che sarebbe stato usato come ‘merce’ di scambio.

Il progetto definitivo, elaborato al Baussan di Torre, prevedeva l’assalto a sorpresa della caserma, dopo la cattura della ronda fascista, e l’annientamento del presidio dei ‘moru’.

Al riguardo erano tutti concordi: Roberto Malan, Prearo, Mario Rivoir, Sergio Toja, rappresentanti degli Ivert e del Sap e, forse, René Poët.

Tutto fu deciso nei dettagli e il 1° dicembre i gruppi si mossero; mentre Sergio Toja e gli uomini del Sap posero un posto di blocco ai Chabriols, mettendo di traverso alla strada un grosso albero di castagno; il gruppo della Sea con Mario Rivoir ne pose un altro sotto Bobbio, vicino al ponte di Subiasco, per sbarrare la strada ad eventuali rinforzi da Pinerolo e i restanti gruppi si diressero a Bobbio.

L’organizzazione sembrava impeccabile, ma la leggerezza dei capi degli Ivert la mise in crisi. Chiambretto, Deslex, Paltrinieri, Sibille e ‘Barca’, spiriti avventurosi ed imprudenti, furono arrestati nei pressi di Bobbio, dove erano arrivati in auto con armi nascoste nel bagagliaio.

Ironia della sorte: arrestati dai ‘moru’ che avrebbero dovuto catturare! ‘Erano dei ragazzi…’, dice Bertinat ed incoscienti e ce ne volle per farli liberare, puntando proprio sul fatto che avevano commesso ‘una ragazzata’ e che ‘non erano di certo partigiani!’

Rimasero in carcere a Torino fino al febbraio del ’44, quando furono trattati da ‘merce di scambio’: erano costati cari lo spirito di avventura e l’imprudenza!

Forse l’azione avrebbe dovuto essere fermata, invece, al calare della notte, ci furono i primi scontri. Mario Boschetto, di origine veneta, uno del Villar, racconta così l’inizio degli scontri: ‘Era notte, buio, scuro. Venivamo su e, vicino alla Villa Carrera, sentiamo camminare. Un passo svelto. Credevamo fossero altri partigiani. Allora diciamo: – Chi va là? – Gli altri rispondono: – Milizia! – Allora lì è stato il pandemonio… Bombe a mano, colpi di moschetto e poi… cosa vuoi fare? I quattro gatti che eravamo noi, cosa potevamo fare? Abbiamo girato i tacchi e siamo tornati indietro.’

Verso mezzanotte ci fu il vero attacco guidato da Malan, Favout, Prearo, René Poët.

La violenza del fuoco non bloccò l’ingresso dei partigiani nel cortile della caserma, di cui fu sfondato il portone.

E’ ancora Boschetto che ricorda: ‘E’ andato tutto male. Ero già dentro la cinta della caserma. Da sopra tiravano bombe a mano e quel che capitava…

Erano i fascisti. Vediamo traccianti che passano sulla testa. Arrivano i tedeschi dal ponte di Subiasco.

Allora…abbiamo dovuto andarcene!

E’ passato del tempo, prima che potessimo ritentare’.

L’inesperienza aveva fatto sì che i partigiani, nel tagliare i fili del telegrafo e del telefono, non avessero notato la linea telefonica militare diretta che collegava Bobbio al Comando di Pinerolo. La richiesta d’aiuto dei ‘moru’ asserragliatisi nella caserma ebbe come risposta da Pinerolo l’invio di un’autocolonna tedesca che, forzato il blocco dei Chabriols e ferito a morte Sergio Diena, arrivò a Bobbio, proprio mentre i militi fascisti stavano per arrendersi.

Ai partigiani non rimase che ‘sganciarsi’ e ‘leccarsi’ momentaneamente le ferite dell’orgoglio.

Il secondo ‘a s-ciancun’Prearo scrive: “… la bella caserma, chiusa da ogni lato da alte mura, attorno a cui correvano molteplici ordini di reticolato, coi cancelli protetti da giganteschi cavalli di frisia, colle finestre fino a metà imbottite di sacchetti di terra, là, isolata tra i castagni, aveva assunto l’aspetto di un fortilizio.

Tentare di penetrare con i mezzi a disposizione era assurdo…”

La sorpresa, del resto, era stata ‘bruciata’ nel primo fallimentare assalto.

Per attaccare la caserma si doveva ideare un modo efficace per colpirla da lontano…

Fu così che nacque ‘l’artiglieria dei ribelli’ o ‘artiglieria a-sciancun’, che vuol dire strappo, lacerazione, squarcio e che ben sintetizza l’idea della vita dei ribelli: irregolare, disuguale, altalenante tra frustrazioni e speranze. Il meccanismo offensivo era estremamente semplice: il braccio dei ‘banditi’, appostati sul tetto di un caseggiato vicino alla caserma, avrebbe impresso a bombe a grappolo o a bombe da mortaio una rapida rotazione e le avrebbe scagliate contro i nemici.

Ma occorrevano bombe ed esplosivi.

Fu attuato con successo un colpo di mano contro la polveriera. …

La notte del 1° febbraio ebbe inizio l’azione che, per ben venti ore logorò, senza scontri diretti, i nervi ai ‘moru’, isolati dal resto del mondo, perché, memori dell’errore compiuto nel primo assalto, i ribelli tagliarono tutti i fili, ‘anche quelli della luce…’, come ricorda Prearo.

L’alba del 2 febbraio trovò l’Alta Val Pellice in armi: ‘Ribelli e non ribelli, giovani e vecchi, anche le donne, tutti si ritenevano combattenti e tutti erano pronti a combattere’.

Questa determinazione portò alla costituzione nelle varie borgate di altrettanti bivacchi e l’assedio alla caserma fu intensificato e proseguì, a suon di bombe dell’artiglieria ‘s-ciancun’ lanciate da René Poët e Alcide Arnoulet, per l’intero giorno.

Il 3 febbraio portò la notizia dell’arrivo dei rinforzi nazifascisti da Pinerolo, trattenuti e messi in difficoltà a Bibiana dalle azioni del gruppo di Tino Martina.

La colonna riuscì però a risalire verso l’Alta Valle, ma a Rio Cros trovò ad attenderla gli agguerriti uomini della Sea e del gruppo Ventuno, che con la loro azione determinata riuscirono a fermarla e a recuperare un prezioso mortaio da 81, per mezzo del quale divenne realtà l’espugnazione della caserma, roccaforte dei ‘moru’.

Stabilite le condizioni di resa dei nemici e scortati i prigionieri verso i propri covi, i ribelli dovettero, come la popolazione della valle, subire la inevitabile e crudele rappresaglia nazifascista che si concretizzò in incendi, dall’Inverso di Torre al Villar, in uccisioni crudeli quanto inutili di poveri montanari, in cattura di ostaggi, in volontà di vendetta e di recupero dei prigionieri. Bisognava fermare in qualche modo il dilagare del nemico e la soluzione sofferta fu l’accettazione dello scambio dei prigionieri e la restituzione delle armi, ovviamente sabotate perchè non potessero più servire al nemico.

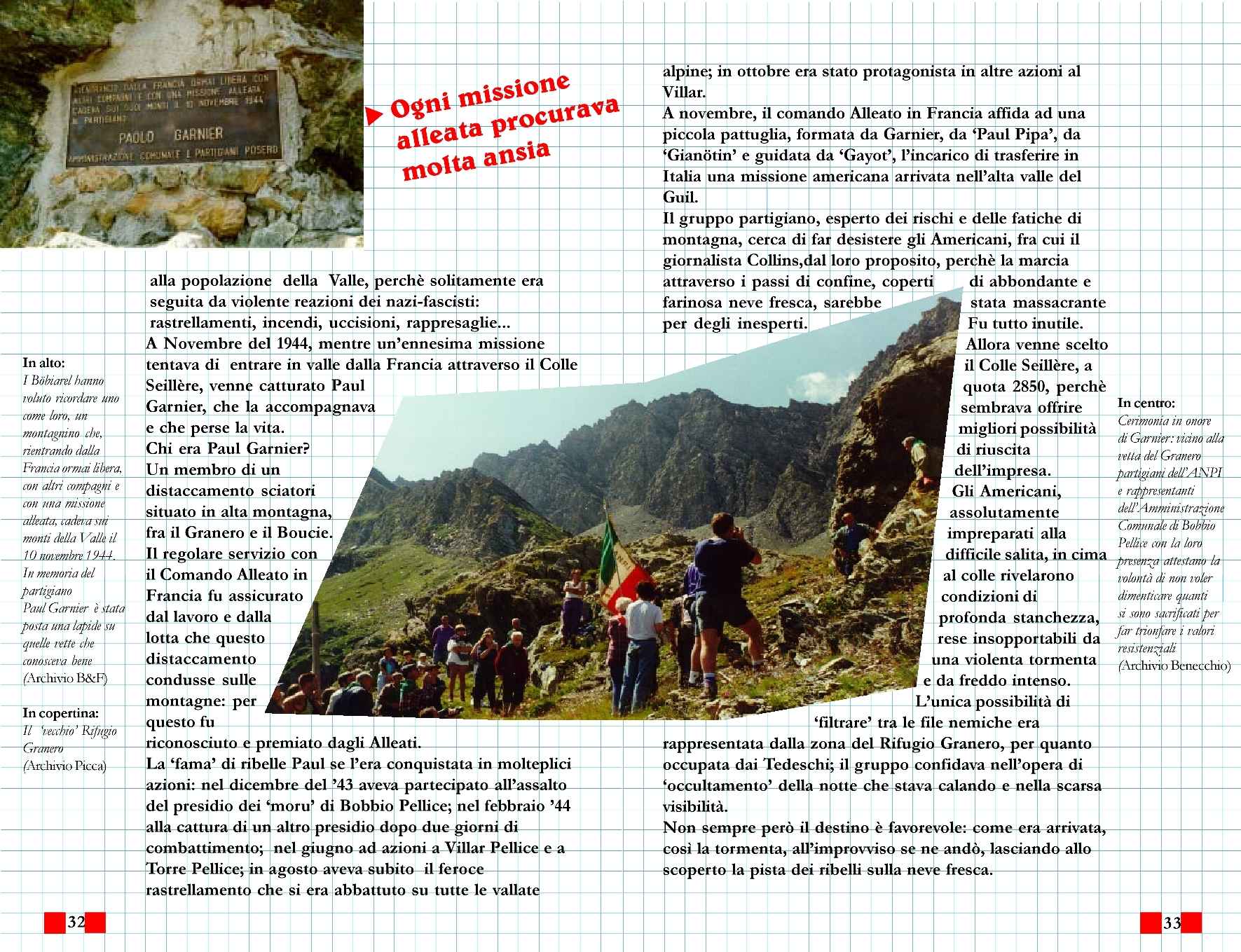

Ogni missione alleata procurava molta ansiaalla popolazione della Valle, perché solitamente era seguita da violente reazioni dei nazi-fascisti: rastrellamenti, incendi, uccisioni, rappresaglie…

A Novembre del 1944, mentre un’ennesima missione tentava di entrare in valle dalla Francia attraverso il Colle Seillère, venne catturato Paul Garnier, che la accompagnava e che perse la vita.

Chi era Paul Garnier?

Un membro di un distaccamento sciatori situato in alta montagna, fra il Granero e il Boucie. Il regolare servizio con il Comando Alleato in Francia fu assicurato dal lavoro e dalla lotta che questo distaccamento condusse sulle montagne: per questo fu riconosciuto e premiato dagli Alleati.

La ‘fama’ di ribelle Paul se l’era conquistata in molteplici azioni: nel dicembre del ’43 aveva partecipato all’assalto del presidio dei ‘moru’ di Bobbio Pellice; nel febbraio ’44 alla cattura di un altro presidio dopo due giorni di combattimento; nel giugno ad azioni a Villar Pellice e a Torre Pellice; in agosto aveva subito il feroce rastrellamento che si era abbattuto su tutte le vallate alpine; in ottobre era stato protagonista in altre azioni al Villar.

A novembre, il comando Alleato in Francia affida ad una piccola pattuglia, formata da Garnier, da ‘Paul Pipa’, da ‘Gianötin’ e guidata da ‘Gayot’, l’incarico di trasferire in Italia una missione americana arrivata nell’alta valle del Guil.

Il gruppo partigiano, esperto dei rischi e delle fatiche di montagna, cerca di far desistere gli Americani, fra cui il giornalista Collins, dal loro proposito, perché la marcia attraverso i passi di confine, coperti di abbondante e farinosa neve fresca, sarebbe stata massacrante per degli inesperti. Fu tutto inutile.

Allora venne scelto il Colle Seillère, a quota 2850, perchè sembrava offrire migliori possibilità di riuscita dell’impresa.

Gli Americani, assolutamente impreparati alla difficile salita, in cima al colle rivelarono condizioni di profonda stanchezza, rese insopportabili da una violenta tormenta e da freddo intenso.

L’unica possibilità di ‘filtrare’ tra le file nemiche era rappresentata dalla zona del Rifugio Granero, per quanto occupata dai Tedeschi; il gruppo confidava nell’opera di ‘occultamento’ della notte che stava calando e nella scarsa visibilità.

Non sempre però il destino è favorevole: come era arrivata, così la tormenta, all’improvviso se ne andò, lasciando allo scoperto la pista dei ribelli sulla neve fresca.

I nemici comparvero all’improvviso.

E fu scontro a fuoco. Paul Garnier, per essersi troppo esposto, fu colpito in fronte e rimase sulla neve.

Gli Americani si arresero; mentre i ribelli superstiti cercarono di riguadagnare il colle.

‘Gayot’ fu colpito ad una gamba, ma continuò con i compagni ad avanzare, lasciando sulla neve una vistosa scia rossa.

I nemici incalzavano, ma, ancora una volta, l’imprevedibilità del tempo in montagna aiutò i partigiani.

Riprese con violenza la tormenta, che li nascose agli inseguitori; scese la notte, altra coltre protettiva, ma aumentò il freddo: un principio di congelamento ai piedi rese faticosa l’avanzata dei compagni di ‘Gayot’.

Con una marcia forzata, incoraggiandosi vicendevolmente, riuscirono a raggiungere il ‘Rifugio Barbara’ nella Comba dei Carbonieri: si erano salvati.

Il loro compagno Paul era rimasto nella neve, vestito come un Americano.

Come tale gli furono fatti a Bobbio i funerali, ai quali partecipò la popolazione, che, pur avendolo riconosciuto, non ne svelò l’identità per evitare ritorsioni contro la famiglia e per non svelare l’attività di collegamento con gli Alleati oltre confine.

Nella menzione per la proposta di medaglia d’argento al valore militare, si legge: “Garnier rimane lassù, arrossando con il suo sangue la bianca neve e testimoniando con il suo sacrificio l’attaccamento al dovere, il senso di responsabilità di una razza di prodi” e alle pendici del Monte Granero, una lapide con la data della sua morte, 10 novembre 1944, testimonia la volontà dei Böbiarel di non dimenticarne il sacrificio.

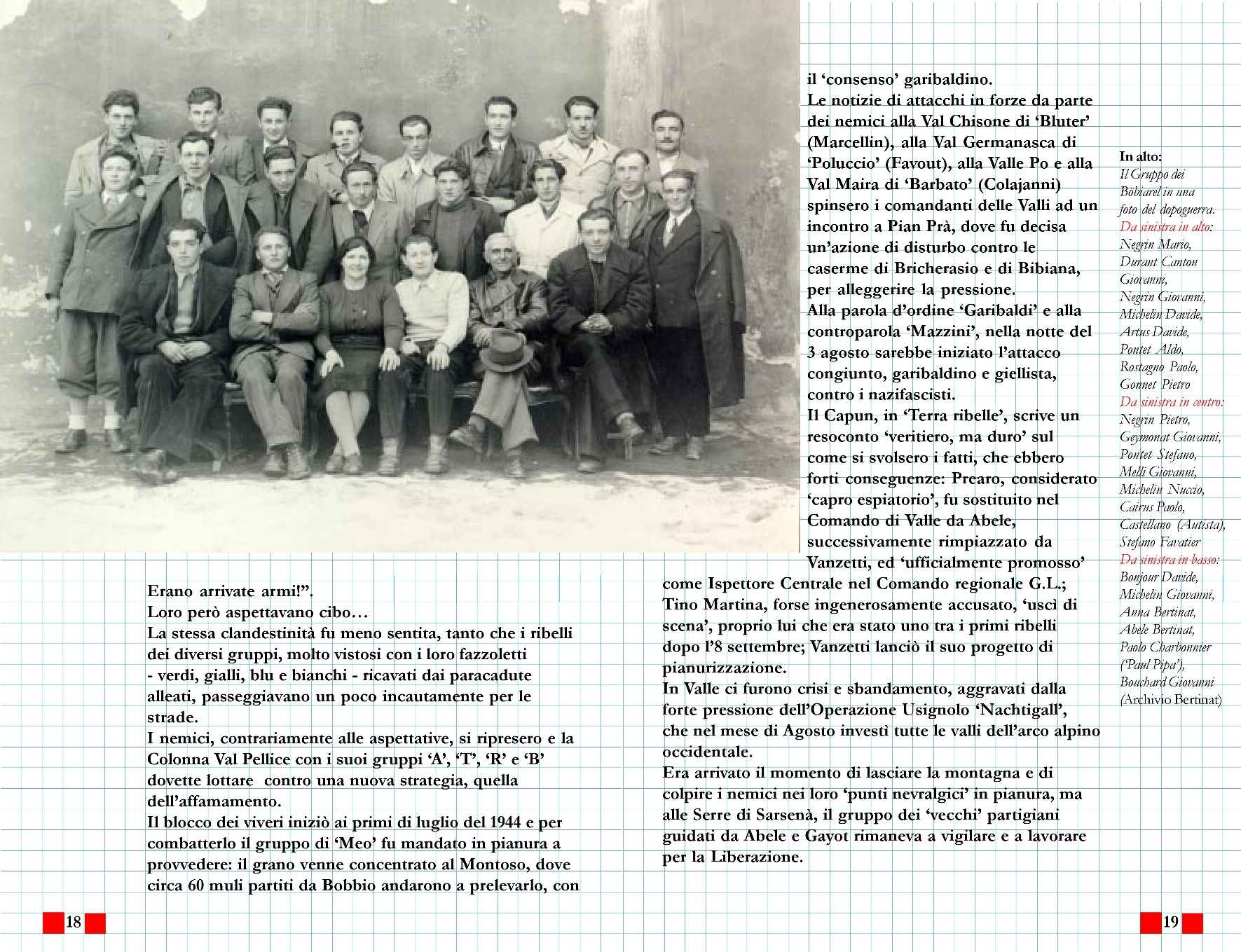

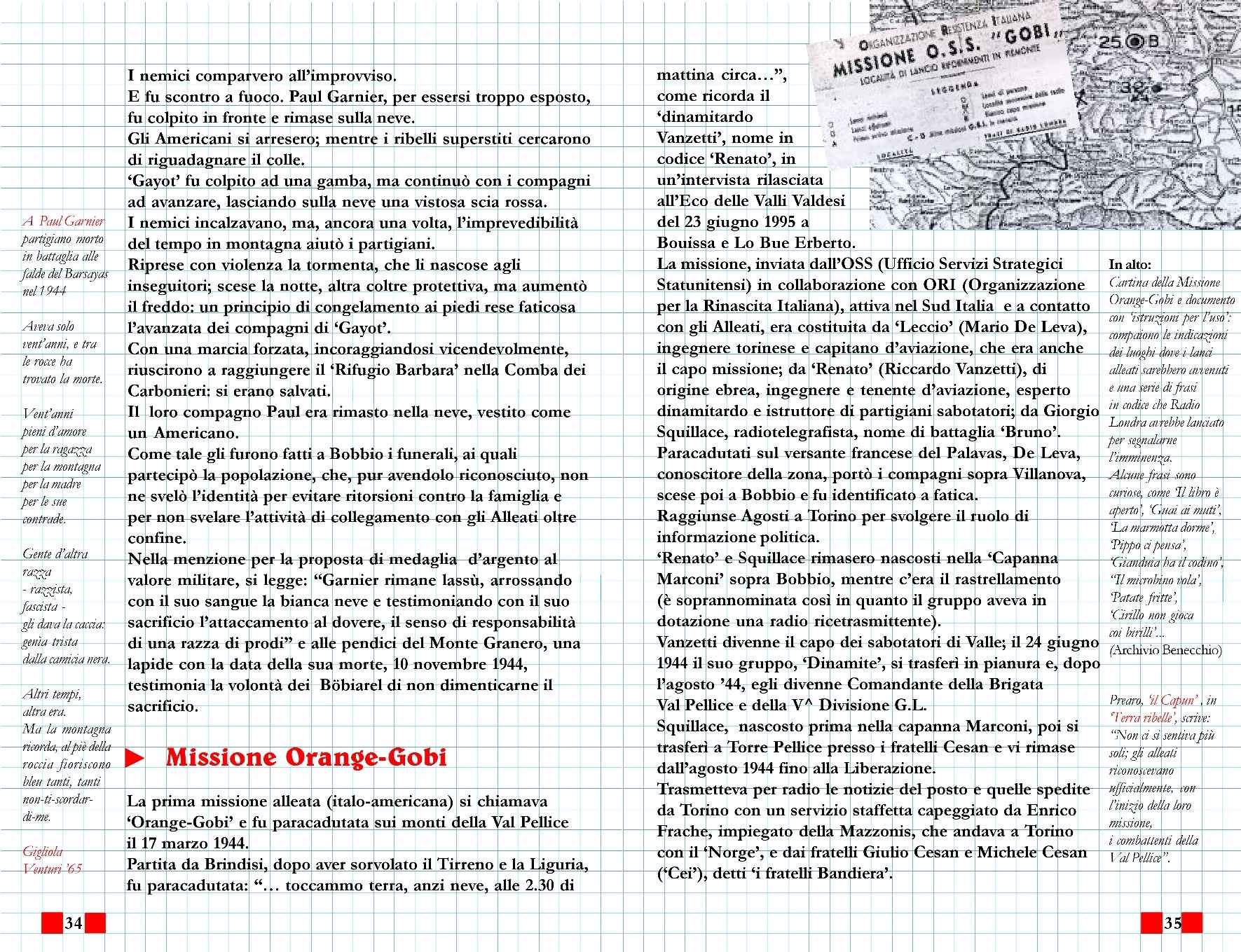

Missione Orange-GobiLa prima missione alleata (italo-americana) si chiamava ‘Orange-Gobi’ e fu paracadutata sui monti della Val Pellice il 17 marzo 1944.

Partita da Brindisi, dopo aver sorvolato il Tirreno e la Liguria, fu paracadutata: “… toccammo terra, anzi neve, alle 2.30 di mattina circa…”, come ricorda il ‘dinamitardo Vanzetti’, nome in codice ‘Renato’, in un’intervista rilasciata all’Eco delle Valli Valdesi del 23 giugno 1995 a Bouissa e Lo Bue Erberto.

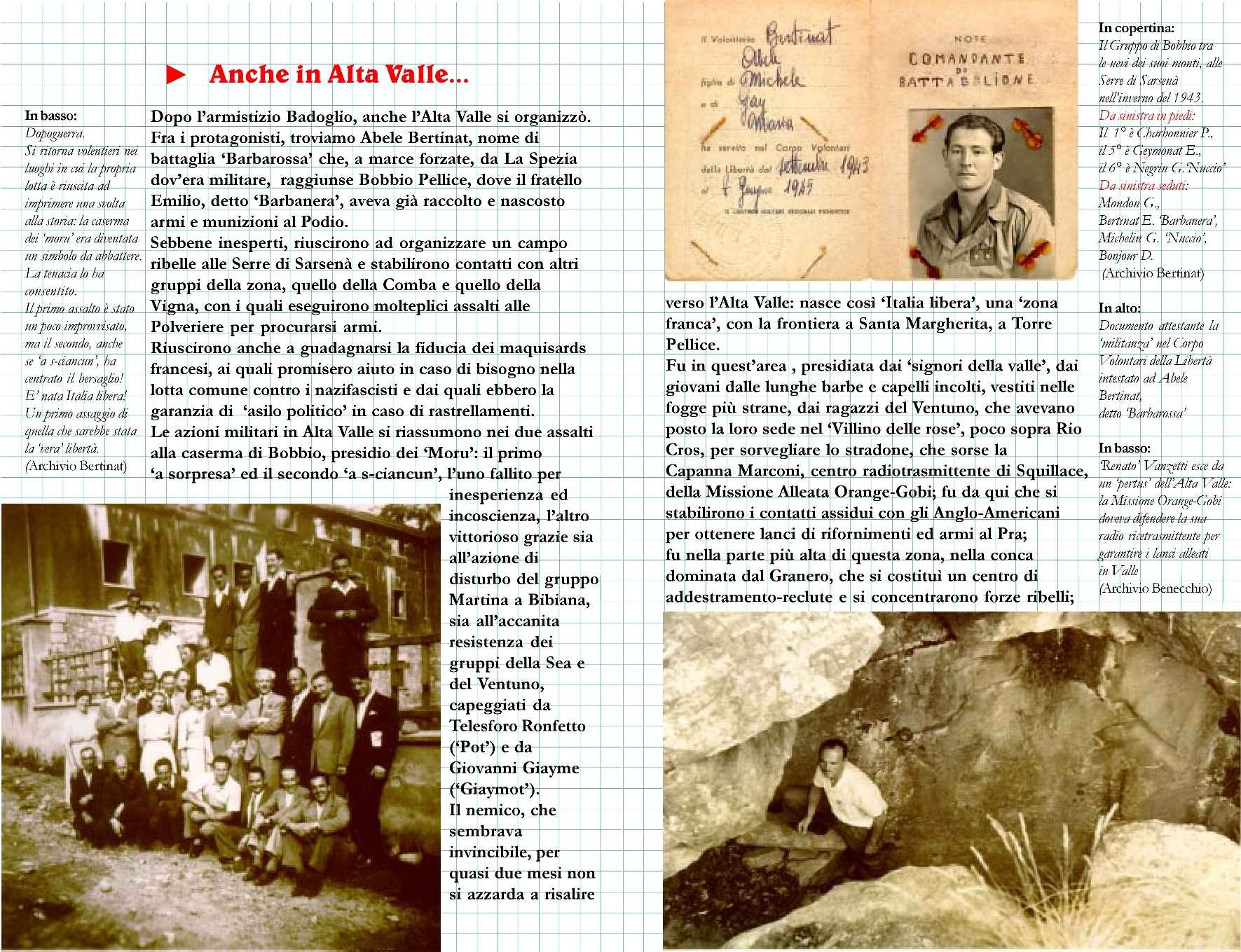

La missione, inviata dall’OSS (Ufficio Servizi Strategici Statunitensi) in collaborazione con ORI (Organizzazione per la Rinascita Italiana), attiva nel Sud Italia e a contatto con gli Alleati, era costituita da ‘Leccio’ (Mario De Leva), ingegnere torinese e capitano d’aviazione, che era anche il capo missione; da ‘Renato’ (Riccardo Vanzetti), di origine ebrea, ingegnere e tenente d’aviazione, esperto dinamitardo e istruttore di partigiani sabotatori; da Giorgio Squillace, radiotelegrafista, nome di battaglia ‘Bruno’.

Paracadutati sul versante francese del Palavas, De Leva, conoscitore della zona, portò i compagni sopra Villanova, scese poi a Bobbio e fu identificato a fatica.

Raggiunse Agosti a Torino per svolgere il ruolo di informazione politica.

‘Renato’ e Squillace rimasero nascosti nella ‘Capanna Marconi’ sopra Bobbio, mentre c’era il rastrellamento (è soprannominata così in quanto il gruppo aveva in dotazione una radio ricetrasmittente).

Vanzetti divenne il capo dei sabotatori di Valle; il 24 giugno 1944 il suo gruppo, ‘Dinamite’, si trasferì in pianura e, dopo l’agosto ’44, egli divenne Comandante della Brigata Val Pellice e della V^ Divisione G.L.

Squillace, nascosto prima nella capanna Marconi, poi si trasferì a Torre Pellice presso i fratelli Cesan e vi rimase dall’agosto 1944 fino alla Liberazione.

Trasmetteva per radio le notizie del posto e quelle spedite da Torino con un servizio staffetta capeggiato da Enrico Frache, impiegato della Mazzonis, che andava a Torino con il ‘Norge’, e dai fratelli Giulio Cesan e Michele Cesan (‘Cei’), detti ‘i fratelli Bandiera’.

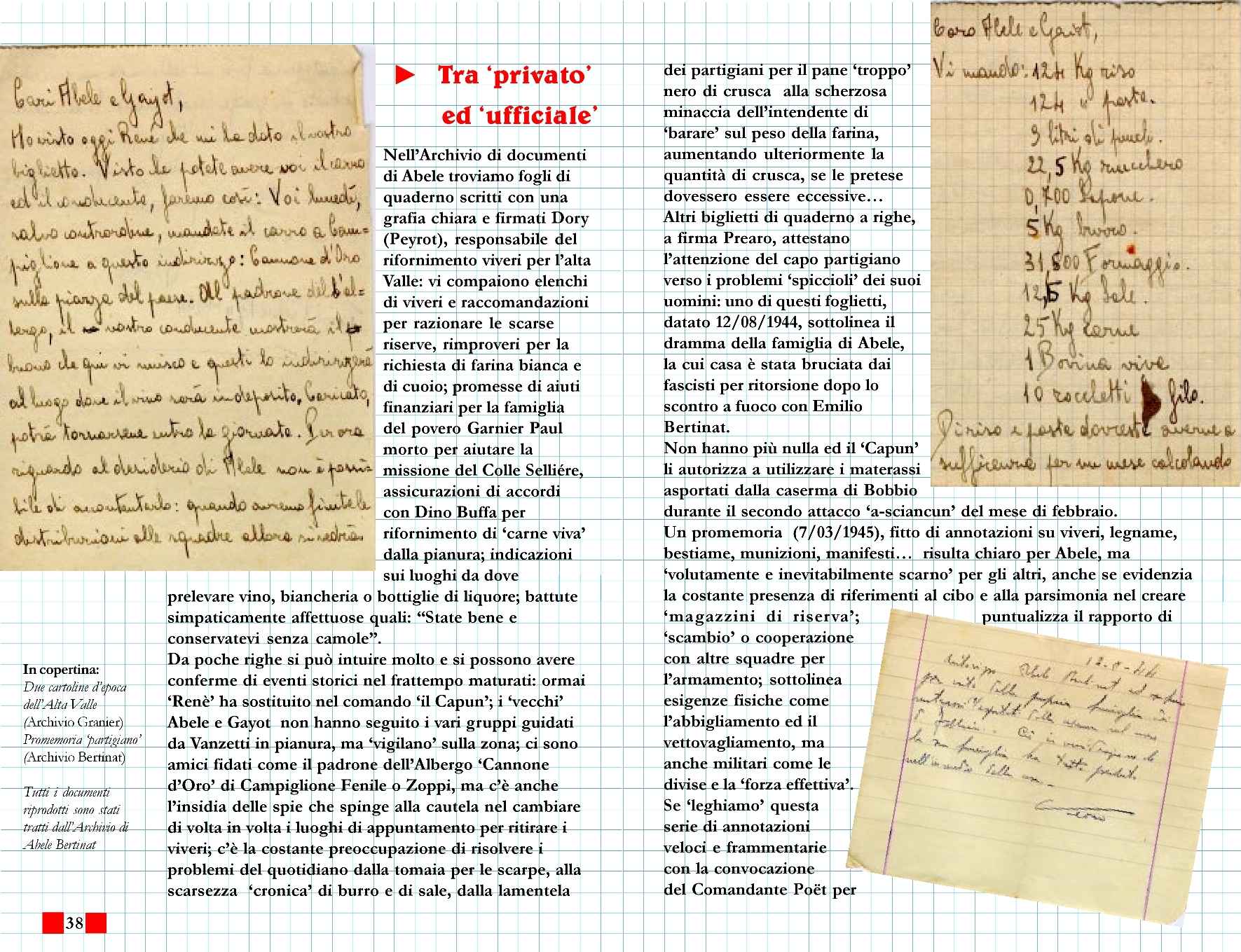

Tra ‘privato’ ed ‘ufficiale’Nell’Archivio di documenti di Abele troviamo fogli di quaderno scritti con una grafia chiara e firmati Dory (Peyrot), responsabile del rifornimento viveri per l’alta Valle: vi compaiono elenchi di viveri e raccomandazioni per razionare le scarse riserve, rimproveri per la richiesta di farina bianca e di cuoio; promesse di aiuti finanziari per la famiglia del povero Garnier Paul morto per aiutare la missione del Colle Selliére, assicurazioni di accordi con Dino Buffa per rifornimento di ‘carne viva’ dalla pianura; indicazioni sui luoghi da dove prelevare vino, biancheria o bottiglie di liquore; battute simpaticamente affettuose quali: “State bene e conservatevi senza camole”.

Da poche righe si può intuire molto e si possono avere conferme di eventi storici nel frattempo maturati: ormai ‘Renè’ ha sostituito nel comando ‘il Capun’; i ‘vecchi’ Abele e Gayot non hanno seguito i vari gruppi guidati da Vanzetti in pianura, ma ‘vigilano’ sulla zona; ci sono amici fidati come il padrone dell’Albergo ‘Cannone d’Oro’ di Campiglione Fenile o Zoppi, ma c’è anche l’insidia delle spie che spinge alla cautela nel cambiare di volta in volta i luoghi di appuntamento per ritirare i viveri; c’è la costante preoccupazione di risolvere i problemi del quotidiano dalla tomaia per le scarpe, alla scarsezza ‘cronica’ di burro e di sale, dalla lamentela dei partigiani per il pane ‘troppo’ nero di crusca alla scherzosa minaccia dell’intendente di ‘barare’ sul peso della farina, aumentando ulteriormente la quantità di crusca, se le pretese dovessero essere eccessive…

Altri biglietti di quaderno a righe, a firma Prearo, attestano l’attenzione del capo partigiano verso i problemi ‘spiccioli’ dei suoi uomini: uno di questi foglietti, datato 12/08/1944, sottolinea il dramma della famiglia di Abele, la cui casa è stata bruciata dai fascisti per ritorsione dopo lo scontro a fuoco con Emilio Bertinat.

Non hanno più nulla ed il ‘Capun’ li autorizza a utilizzare i materassi asportati dalla caserma di Bobbio durante il secondo attacco ‘a-sciancun’ del mese di febbraio. Un promemoria (7/03/1945), fitto di annotazioni su viveri, legname, bestiame, munizioni, manifesti… risulta chiaro per Abele, ma ‘volutamente e inevitabilmente scarno’ per gli altri, anche se evidenzia la costante presenza di riferimenti al cibo e alla parsimonia nel creare ‘magazzini di riserva’; puntualizza il rapporto di ‘scambio’ o cooperazione con altre squadre per l’armamento; sottolinea esigenze fisiche come l’abbigliamento ed il vettovagliamento, ma anche militari come le divise e la ‘forza effettiva’.

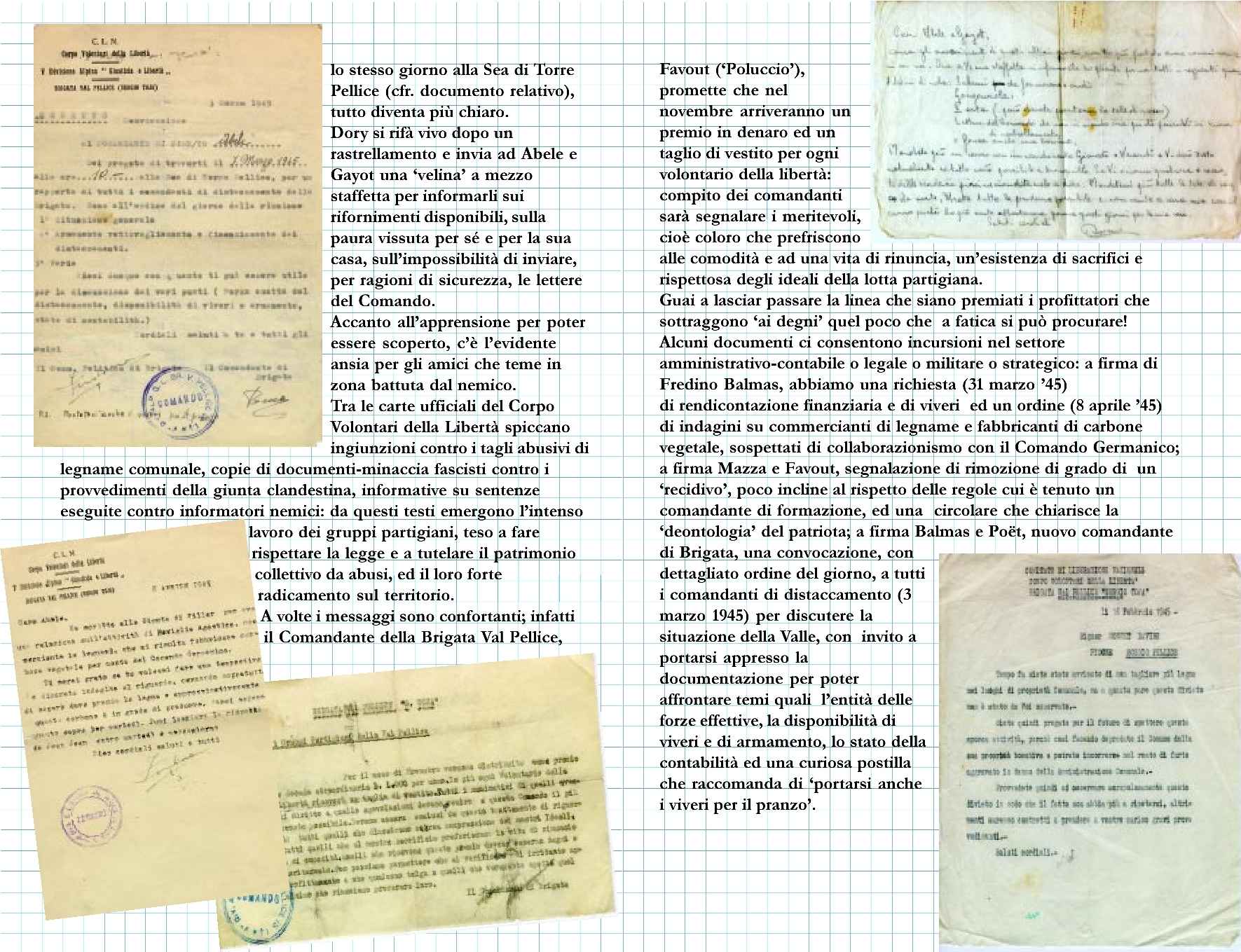

Se ‘leghiamo’ questa serie di annotazioni veloci e frammentarie con la convocazione del Comandante Poët per lo stesso giorno alla Sea di Torre Pellice (cfr. documento relativo), tutto diventa più chiaro.

Dory si rifà vivo dopo un rastrellamento e invia ad Abele e Gayot una ‘velina’ a mezzo staffetta per informarli sui rifornimenti disponibili, sulla paura vissuta per sé e per la sua casa, sull’impossibilità di inviare, per ragioni di sicurezza, le lettere del Comando.

Accanto all’apprensione per poter essere scoperto, c’è l’evidente ansia per gli amici che teme in zona battuta dal nemico.

Tra le carte ufficiali del Corpo Volontari della Libertà spiccano ingiunzioni contro i tagli abusivi di legname comunale, copie di documenti-minaccia fascisti contro i provvedimenti della giunta clandestina, informative su sentenze eseguite contro informatori nemici: da questi testi emergono l’intenso lavoro dei gruppi partigiani, teso a fare rispettare la legge e a tutelare il patrimonio collettivo da abusi, ed il loro forte radicamento sul territorio.

A volte i messaggi sono confortanti; infatti il Comandante della Brigata Val Pellice, Favout (‘Poluccio’), promette che nel novembre arriveranno un premio in denaro ed un taglio di vestito per ogni volontario della libertà: compito dei comandanti sarà segnalare i meritevoli, cioè coloro che preferiscono alle comodità e ad una vita di rinuncia, un’esistenza di sacrifici e rispettosa degli ideali della lotta partigiana.

Guai a lasciar passare la linea che siano premiati i profittatori che sottraggono ‘ai degni’ quel poco che a fatica si può procurare!

Alcuni documenti ci consentono incursioni nel settore amministrativo-contabile o legale o militare o strategico: a firma di Fredino Balmas, abbiamo una richiesta (31 marzo ’45) di rendicontazione finanziaria e di viveri ed un ordine (8 aprile ’45) di indagini su commercianti di legname e fabbricanti di carbone vegetale, sospettati di collaborazionismo con il Comando Germanico; a firma Mazza e Favout, segnalazione di rimozione di grado di un ‘recidivo’, poco incline al rispetto delle regole cui è tenuto un comandante di formazione, ed una circolare che chiarisce la ‘deontologia’ del patriota; a firma Balmas e Poët, nuovo comandante di Brigata, una convocazione, con dettagliato ordine del giorno, a tutti i comandanti di distaccamento (3 marzo 1945) per discutere la situazione della Valle, con invito a portarsi appresso la documentazione per poter affrontare temi quali l’entità delle forze effettive, la disponibilità di viveri e di armamento, lo stato della contabilità ed una curiosa postilla che raccomanda di ‘portarsi anche i viveri per il pranzo’.