Ricerca triennale delle classi

a.s. 1997-’98: 1ª B/IGEA e 5ª B/PNI

a.s. 1998-’99: 1ª A/IGEA e 4ª A/Op.Tur.

a.s. 1999-2000: 2ª A/IGEA e 5ª A/Op.Tur.

dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Professionale per il Turismo “L. B. ALBERTI” di Luserna S. G. e Torre Pellice

Coordinata dai Proff. Luigi Bianchi e Marisa Falco

Qui il sito originario

Qui abbiamo raccontato la storia dei Quaderni

Leggi la versione solo testo.

[fine]

Un po’ di Storia… La Resistenza in Val d’Angrogna

Dal Diario di Jacopo Lombardini:

“… Siamo la Banda del Bagnau; siamo i ribelli contro i quali quasi settimanalmente viene lanciato dalle autorità tedesche o da quelle fasciste un bando che invita o ordina di presentarsi… Siamo liberi qui sulla montagna, e non abbiamo nessuna voglia di tornare schiavi… Siamo i ribelli del Bagnau: i fratelli di quelli delle altre Bande sparsi su questi monti di Angrogna e della Val Pellice, ma non solo di questi…”

Dal settembre al dicembre 1943, si costituiscono le formazioni partigiane in Val Pellice e nella Val d’Angrogna.

Dopo una fase iniziale di vita relativamente ‘normale’ nelle proprie case, i partigiani, da dicembre in poi, abitarono baite o barme, si addestrarono all’uso delle armi, rifiutarono simboli esteriori dell’esercito regolare, si scelsero i loro capi per il loro carisma personale. In Val d’Angrogna, il gruppo ben armato della Sea sotto la guida di ‘Pot’ (Telesforo Ronfetto), quello del Sap o ‘Banda Rosselli’, piuttosto eterogeneo, arroccato per prudenza prima al Sabin, poi al Sap ed infine al Palai e comandato da Del Mastro, il gruppo del Bagnòou, guidato da Poluccio Favout, in stretto legame con il centro politico ed organizzativo di Torre Pellice costituivano i punti di riferimento per quanti rifiutavano il regime.

Le notizie ed i collegamenti erano opera di staffette e porta ordini; gli articoli del Pioniere tenevano aggiornati sulle azioni delle varie formazioni e sugli avvenimenti internazionali; Radio Londra, captata segretamente al Serre presso il Pastore Aime, diffondeva messaggi di speranza circa i lanci alleati di armi e viveri.

“Saluti a Bernardo” fu una parola d’ordine accolta con gioia: sotto il Servin, non lontano dal Bagnòou, a metà gennaio sarebbe avvenuto il primo lancio alleato. Gli aiuti della popolazione furono continui, nonostante i feroci rastrellamenti e le ossessive ‘puntate’ dei nazifascisti.

Alla fine di gennaio 1944, la maggior parte degli uomini del Bagnòou e del Sap, con Roberto Malan e Poluccio Favout, erano passati in Val Germanasca, dove tutto era da organizzare; mentre in Media ed Alta Val Pellice ed in Val d’Angrogna era nata ‘Italia libera’ (secondo Artom il 10 febbraio 1944).

Tra il febbraio ed il marzo i gruppi si riorganizzarono grazie a nuove reclute. Dal febbraio ’44 all’Aprile ’45 frequenti ‘puntate’ diffusero tra i monti distruzione e paura: case bruciate al Serre, ad Eyssertet, a Pra del Torno, alla Rougnousa…perquisizioni e saccheggi… intimidazioni e rappresaglie… Ma si resisteva. Finalmente arrivò il 25 Aprile 1945.E’ già da qualche tempo

che i nostri fascisti

si fan vedere poco

e sempre più tristi…

…Forza che è giunta l’ora,

infuria la battaglia

per conquistar la pace

per liberar l’Italia.

Scendiamo giù dai monti

a colpi di fucile…

Evviva i partigiani…

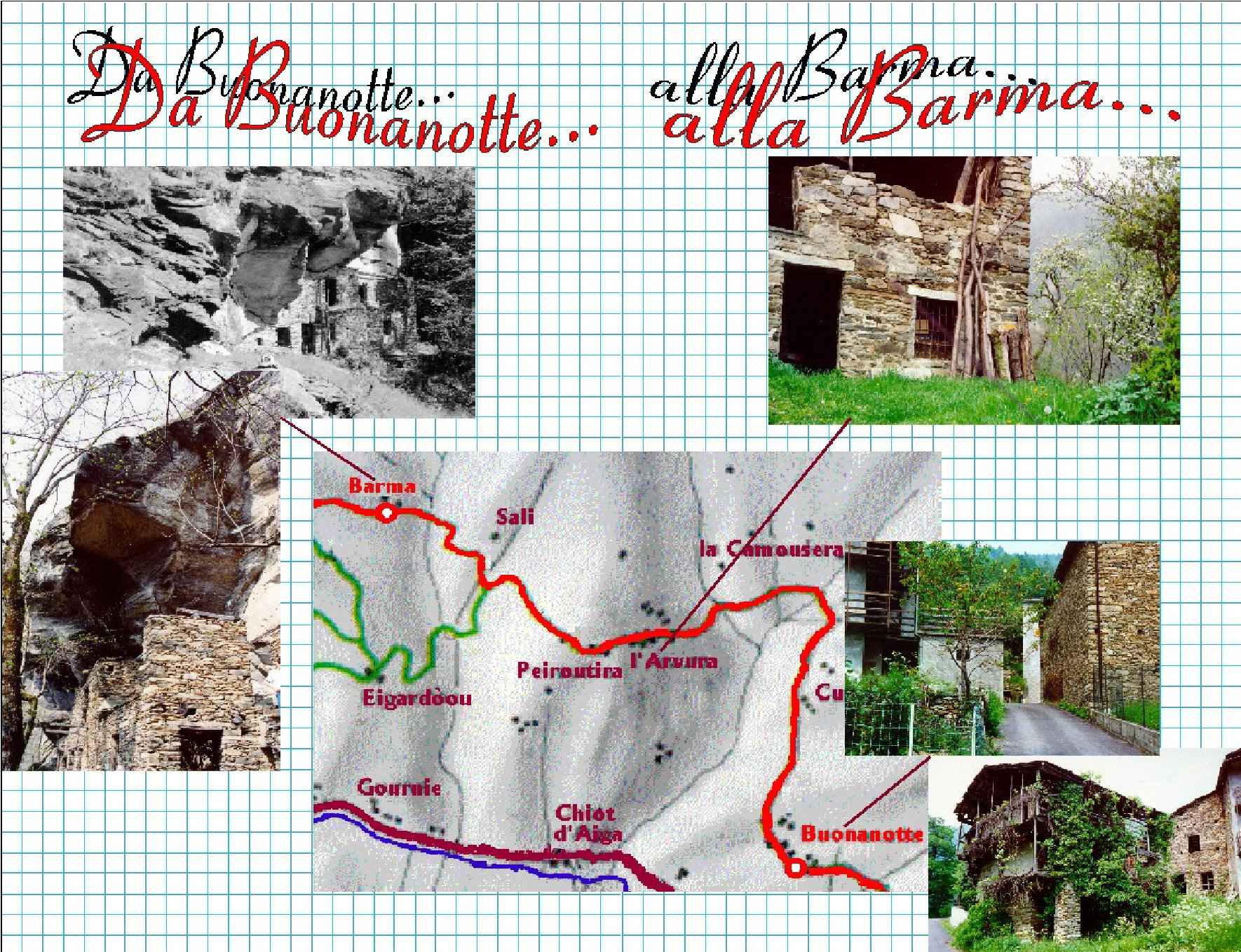

E’ festa d’Aprile!Da Buonanotte alla Barma. Salita ripida verso la Barma

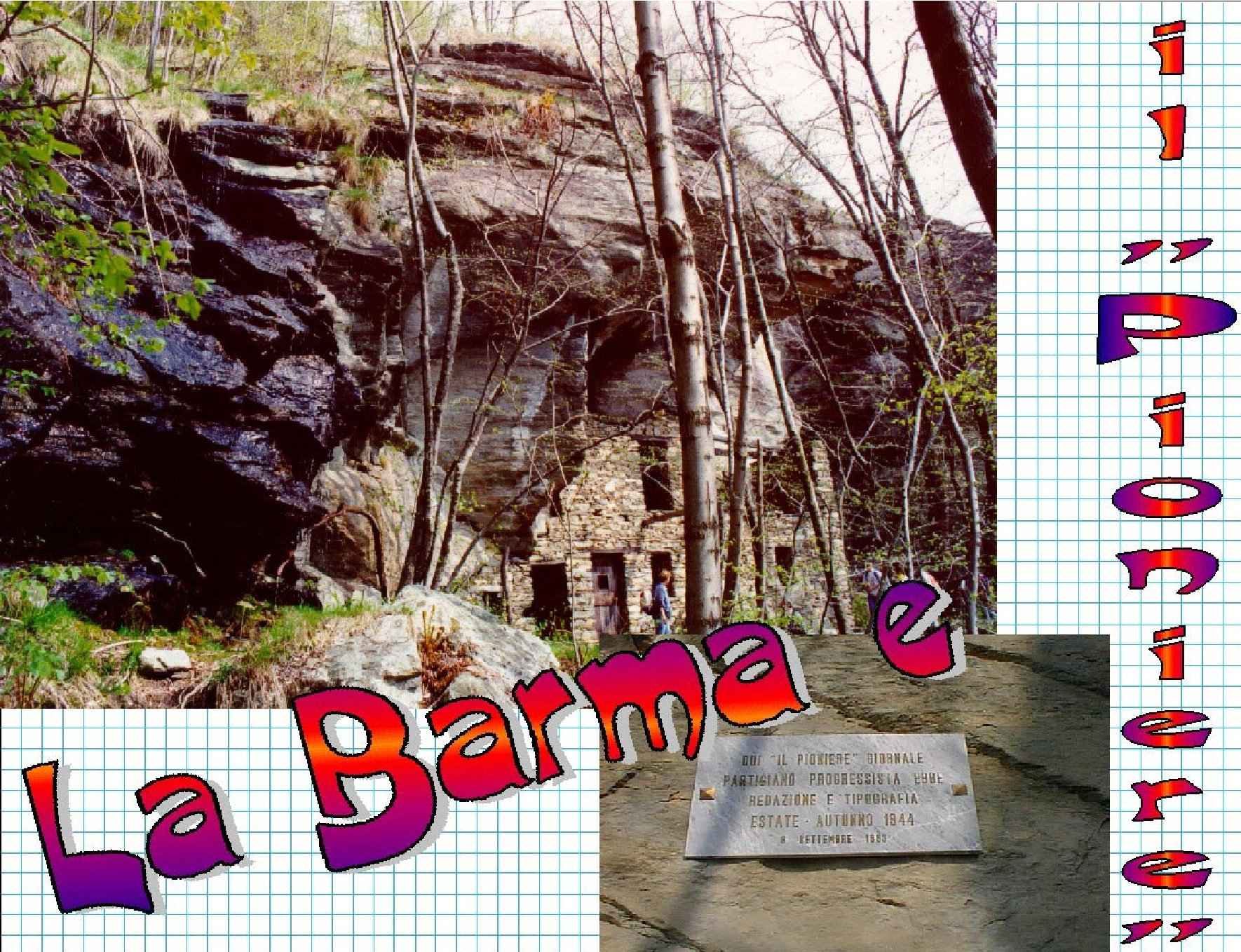

Il sentiero, tra castagni, betulle e rado sottobosco, è pulito ma faticoso e ci impone soste frequenti. Lo sforzo è compensato dall’immersione in una natura rigogliosa e forte. Si sente spesso il rumore di cascatelle e corsi d’acqua. Rimaniamo impressionati dal ‘Coumbal dar Loup’ (Vallone dei lupi), il cui nome corrisponde alla realtà selvaggia del luogo. All’improvviso, sotto una possente barma, ci appare la sede del Pioniere. Si capisce perché i partigiani potessero vivere qui in clandestinità. Non si scorge tra la vegetazione finchè non ci si avvicina. Pochi resti lasciati dal tempo, pieni di fascino e di ricordi. Siamo emozionati dal pensiero che qui molti uomini, assieme a Gustavo Malan, abbiano elaborato, con i mezzi rudimentali allora disponibili, un ‘foglio’ pieno di speranze, di idee, di ribellioni, di sogni, di sofferenze… Ci aggiriamo curiosi tra questi ruderi muti e la nostra fantasia, insieme alla memoria storica che abbiamo tratto dai libri e dai discorsi con ‘vecchi’ partigiani, ci porta ad immaginare il frenetico lavoro per preparare le bozze, la fatica del trasporto da valle e in valle del materiale, il rischio della diffusione, i canti per riempire le notti malinconiche lontano da casa, il bagno ristoratore nella fresca cascata per togliersi i pidocchi, il freddo pungente dell’inverno, la neve, l’avvicinarsi dei nazifascisti in rastrellamento o in puntata, la fame che dà crampi allo stomaco… Oggi il silenzio è interrotto dalle nostre risate o dai rumori della natura, allora l’atmosfera che si respirava qui, e che solo possiamo intuire, doveva essere di fratellanza, di orgoglio, di ribellione e di volontà di informazione. L’urgenza di ‘dire’ cosa stava accadendo, per far riflettere e scegliere, pensiamo fosse condivisa da tutti.

‘I pionieri’ sono sempre dei battistrada; non amano farsi definire ‘eroi’, se non della quotidiana lotta per la libertà, fatta di fatiche e di rinunce, di perdite e di sconfitte, ma anche della consapevolezza di ‘fare’ un pezzo importante di Storia.

Ma la vita in montagna ha presentato anche momenti felici, intensi per rapporti umani, fatti di confidenze e di allegria…è stata una scelta sofferta e voluta che per noi significa scelta di libertà!

La Barma e il Pioniere. Pagine clandestine… tra le rocce

Lungo 25 numeri effettivi del Pioniere, dal 30 giugno 1944 al 27 aprile 1945, si dipana la stagione resistenziale della Val Pellice e si aprono orizzonti sulla realtà piemontese, italiana ed Europea e su possibili scenari futuri.

E’ un’escalation: da semplici cronache locali per lo più informative, i redattori passano alla trattazione politica, rigorosamente azionista e forniscono importanti elementi di riflessione per le scelte del dopoguerra. Come ricorda Roberto Malan, suo fratello Gustavo affermava che “federalismo ed autonomie devono camminare in parallelo: autonomie regionali, culturali e linguistiche”.

Infatti sulle pagine del Pioniere il tema culturale della ‘devolution’, del federalismo interno ed internazionale trovano largo spazio. La lotta contro il fascismo viene considerata fondamentale per garantire ai lavoratori un futuro più equo. Il giornale ‘di azione partigiana e progressista’, sicuramente di sinistra, ma non ‘di classe’, afferma che operai e contadini sono il futuro dell’Italia, un futuro repubblicano. E’ anche naturale che Torre Pellice diventi centro tipografico della Resistenza, proprio per la sua tradizione antifascista.

Quando si crearono le ‘zone libere’ in Val Pellice e Val Germanasca, si decise anche la creazione di uno strumento informativo: nacque ‘Il Pioniere’, che fu definito ‘una creatura’ di Gustavo Malan e si costituì un agguerrito gruppo di giovani redattori – Fredino, Medino e Giulietto (Balmas, Modenese, Giordano) – e di veloci staffette per la distribuzione – Adriana Bianciotto e Emi Peyrot. Si passò dalle prime copie a ciclostile con la cooperazione del Pastore Aime di Angrogna, nascosti a Cro, nei pressi di Buonanotte e si arrivò alla Tipografia ‘L’Alpina’ di Torre Pellice con la collaborazione di Jouve, passando per la Barma d’l’Urs sotto la Vaccera , “dove spesso si faceva la fame…”, e Ciò ‘d’Mai sopra la Bealera Peyrota, sulla Costera di San Giovanni, presso ‘Mil’ Malan, di cui Gustavo ricorda le generose offerte di gnocchi, olio di noci e sidro. Si passò da una tiratura di 800 copie a 15000 e ad una diffusione anche fuori valle.

… Mutando i tempi, mutarono anche gli interessi ed il giornale chiuse. Tuttavia la sua opera di ‘dissodamento politico’ non è passata inutilmente.

Frammenti di idee… frammenti di Storia

Sfogliando la raccolta del Pioniere, emergono dalle sue pagine ingiallite frammenti di Storia e attraverso i titoli si ricostruiscono alcune delle tappe del percorso resistenziale in Valle.

Luglio ’44 (n° 4 anno I): si fa il punto sul significato dell’8 settembre, momento critico e decisivo per la passione politica, momento di una scelta: “… ma dall’otto settembre in poi la nostra passione politica di uomini moderni è stata come rinsanguata da un ritrovato amor di patria” o ancora si descrive il Bagnòou, ‘fucina’ di ribellismo e si può scrivere: “… Ora quelli del Bagnòou sono sparsi per tutti i campi delle valli, ma il ricordo del vecchio campo li unisce come allora”.

28 luglio ’44 (n° 5 anno I): si spiega il significato di alcuni termini ‘forti’. ‘Partigiano’: “… perché siamo di una parte: di quella che non vuole più fascisti e nazisti”; ‘ribelle’: “… siamo anche ribelli perché ci siamo ribellati a governi ingiusti”; ‘patriota’: “… siamo anche patrioti, perché con le nostre azioni aiutiamo la nostra terra”; ‘volontario’: “… siamo volontari perché siamo venuti per libera volontà”.

25 Agosto 44 (n°9 anno I): si discute sul contributo partigiano alla guerra di Liberazione: il bilancio depone decisamente a favore dei ribelli che, seppure non ‘perfetti’, sicuramente sono stati utili alla popolazione.

1 settembre 1944 (n° 10 anno I): si afferma che per la riuscita della guerra partigiana è fondamentale il rapporto di collaborazione tra ribelli e popolazione; infatti “… l’attività dei partigiani perde molto della sua utilità quando non sa farsi apprezzare dalle popolazioni fra cui si svolge”.

20 ottobre 1944 (n° 17 anno I): Emilio Lussu da ‘Radio Roma’, rivolge il suo saluto ai patrioti del Nord Italia, ancora sotto l’oppressione nazifascista e conferma che il binomio contadini-operai costituisce la base per la civiltà moderna. Sulle pagine del Pioniere trovano spazio ‘democraticamente’, anche i riferimenti relativi alle zone occupate dai Garibaldini ed agli avvenimenti che vi si svolsero.

La sensibilità poetica di un anonimo trova espressione in una serie di versi in dialetto piemontese, che rievocano una delle tante ‘puntate’ nemiche, tutte uguali per crudeltà e violenza.

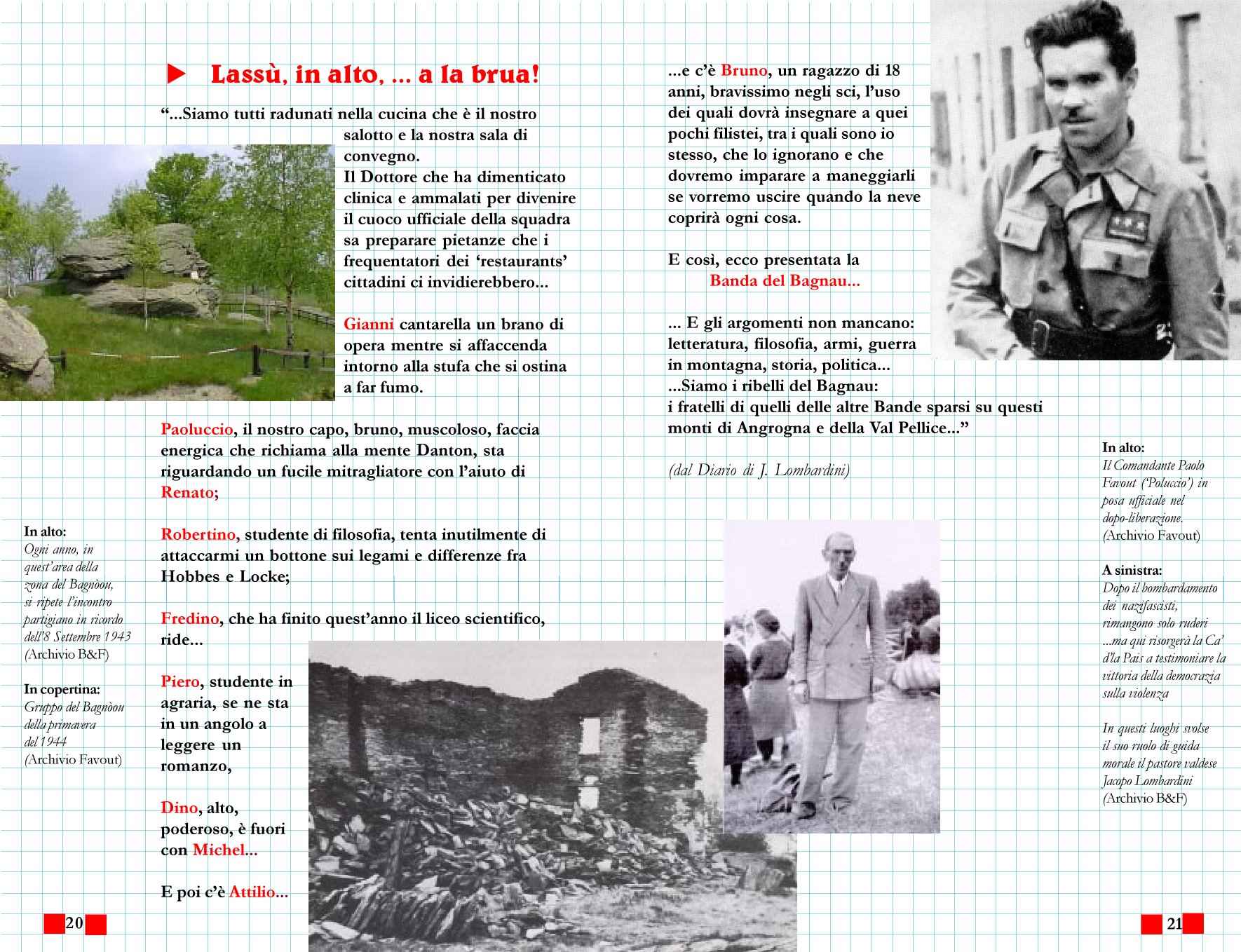

Il Bagnòou e la sua Banda. Lassù, in alto, …a la brua!

“…Siamo tutti radunati nella cucina che è il nostro salotto e la nostra sala di convegno.

Il Dottore che ha dimenticato clinica e ammalati per divenire il cuoco ufficiale della squadra sa preparare pietanze che i frequentatori dei ‘restaurants’ cittadini ci invidierebbero… Gianni cantarella un brano di opera mentre si affaccenda intorno alla stufa che si ostina a far fumo.

Paoluccio, il nostro capo, bruno, muscoloso, faccia energica che richiama alla mente Danton, sta riguardando un fucile mitragliatore con l’aiuto di Renato; Robertino, studente di filosofia, tenta inutilmente di attaccarmi un bottone sui legami e differenze fra Hobbes e Locke; Fredino, che ha finito quest’anno il liceo scientifico, ride… Piero, studente in agraria, se ne sta in un angolo a leggere un romanzo, Dino, alto, poderoso, è fuori con Michel… E poi c’è Attilio… …e c’è Bruno, un ragazzo di 18 anni, bravissimo negli sci, l’uso dei quali dovrà insegnare a quei pochi filistei, tra i quali sono io stesso, che lo ignorano e che dovremo imparare a maneggiarli se vorremo uscire quando la neve coprirà ogni cosa.

E così, ecco presentata la Banda del Bagnou… … E gli argomenti non mancano: letteratura, filosofia, armi, guerra in montagna, storia, politica… …Siamo i ribelli del Bagnou: i fratelli di quelli delle altre Bande sparsi su questi monti di Angrogna e della Val Pellice…”

(dal Diario di J. Lombardini)

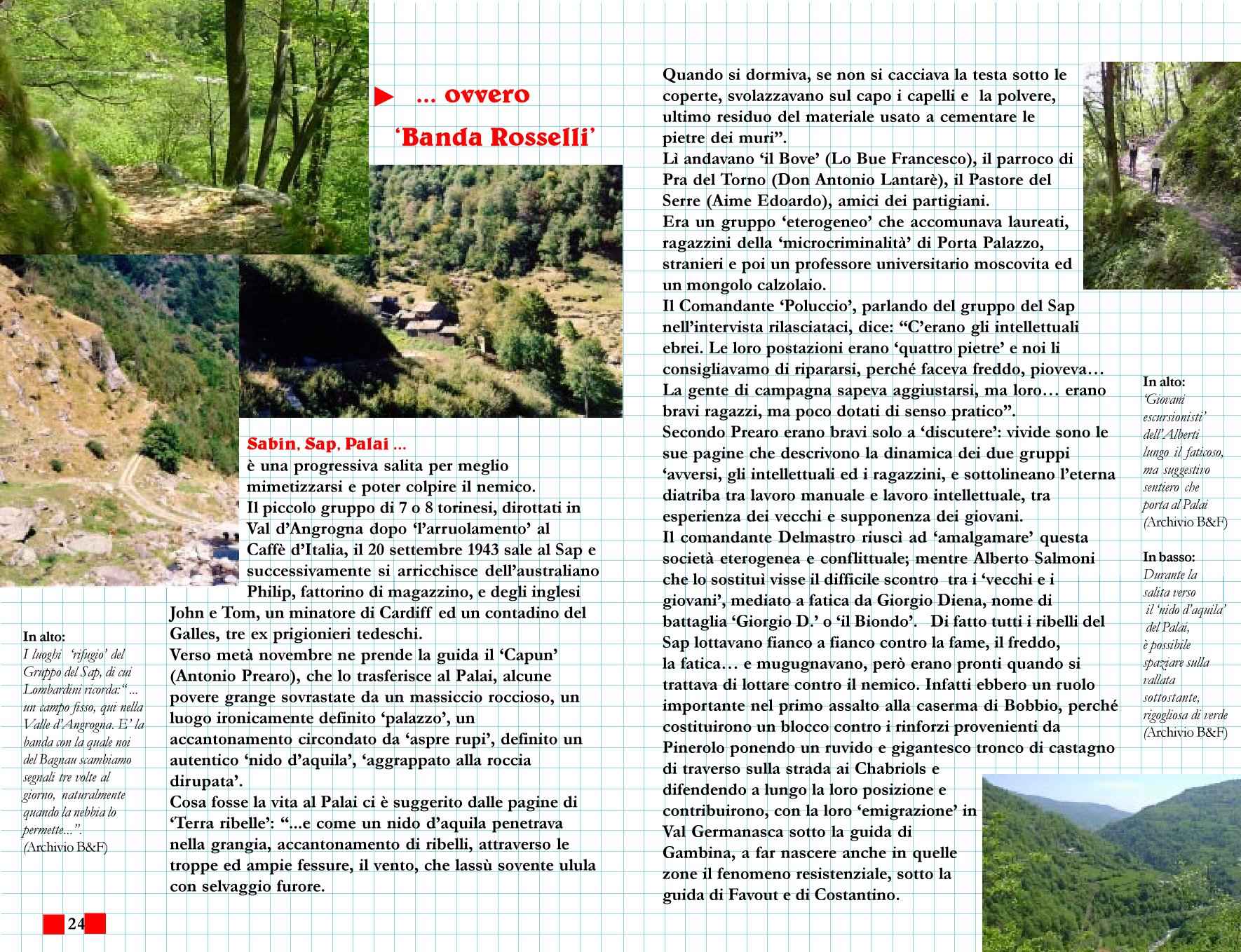

Il Gruppo del Sap …ovvero ‘Banda Rosselli’

Sabin, Sap, Palai … è una progressiva salita per meglio mimetizzarsi e poter colpire il nemico. Il piccolo gruppo di 7 o 8 torinesi, dirottati in Val d’Angrogna dopo ‘l’arruolamento’ al Caffè d’Italia, il 20 settembre 1943 sale al Sap e successivamente si arricchisce dell’australiano Philip, fattorino di magazzino, e degli inglesi John e Tom, un minatore di Cardiff ed un contadino del Galles, tre ex prigionieri tedeschi.

Verso metà novembre ne prende la guida il ‘Capun’ (Antonio Prearo), che lo trasferisce al Palai, alcune povere grange sovrastate da un massiccio roccioso, un luogo ironicamente definito ‘palazzo’, un accantonamento circondato da ‘aspre rupi’, definito un autentico ‘nido d’aquila’, ‘aggrappato alla roccia dirupata’.

Cosa fosse la vita al Palai ci è suggerito dalle pagine di ‘Terra ribelle’: “…e come un nido d’aquila penetrava nella grangia, accantonamento di ribelli, attraverso le troppe ed ampie fessure, il vento, che lassù sovente ulula con selvaggio furore. Quando si dormiva, se non si cacciava la testa sotto le coperte, svolazzavano sul capo i capelli e la polvere, ultimo residuo del materiale usato a cementare le pietre dei muri”.

Lì andavano ‘il Bove’ (Lo Bue Francesco), il parroco di Pra del Torno (Don Antonio Lantarè), il Pastore del Serre (Aime Edoardo), amici dei partigiani. Era un gruppo ‘eterogeneo’ che accomunava laureati, ragazzini della ‘microcriminalità’ di Porta Palazzo, stranieri e poi un professore universitario moscovita ed un mongolo calzolaio.

Il Comandante ‘Poluccio’, parlando del gruppo del Sap nell’intervista rilasciataci, dice: “C’erano gli intellettuali ebrei. Le loro postazioni erano ‘quattro pietre’ e noi li consigliavamo di ripararsi, perché faceva freddo, pioveva… La gente di campagna sapeva aggiustarsi, ma loro… erano bravi ragazzi, ma poco dotati di senso pratico”.

Secondo Prearo erano bravi solo a ‘discutere’: vivide sono le sue pagine che descrivono la dinamica dei due gruppi ‘avversi, gli intellettuali ed i ragazzini, e sottolineano l’eterna diatriba tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra esperienza dei vecchi e supponenza dei giovani.

Il comandante Delmastro riuscì ad ‘amalgamare’ questa società eterogenea e conflittuale; mentre Alberto Salmoni che lo sostituì visse il difficile scontro tra i ‘vecchi e i giovani’, mediato a fatica da Giorgio Diena, nome di battaglia ‘Giorgio D.’ o ‘il Biondo’. Di fatto tutti i ribelli del Sap lottavano fianco a fianco contro la fame, il freddo, la fatica… e mugugnavano, però erano pronti quando si trattava di lottare contro il nemico. Infatti ebbero un ruolo importante nel primo assalto alla caserma di Bobbio, perché costituirono un blocco contro i rinforzi provenienti da Pinerolo ponendo un ruvido e gigantesco tronco di castagno di traverso sulla strada ai Chabriols e difendendo a lungo la loro posizione e contribuirono, con la loro ‘emigrazione’ in Val Germanasca sotto la guida di Gambina, a far nascere anche in quelle zone il fenomeno resistenziale, sotto la guida di Favout e di Costantino.

Da Pra del Torno al Sap… Un Rifugio alpino in ‘zona partigiana’

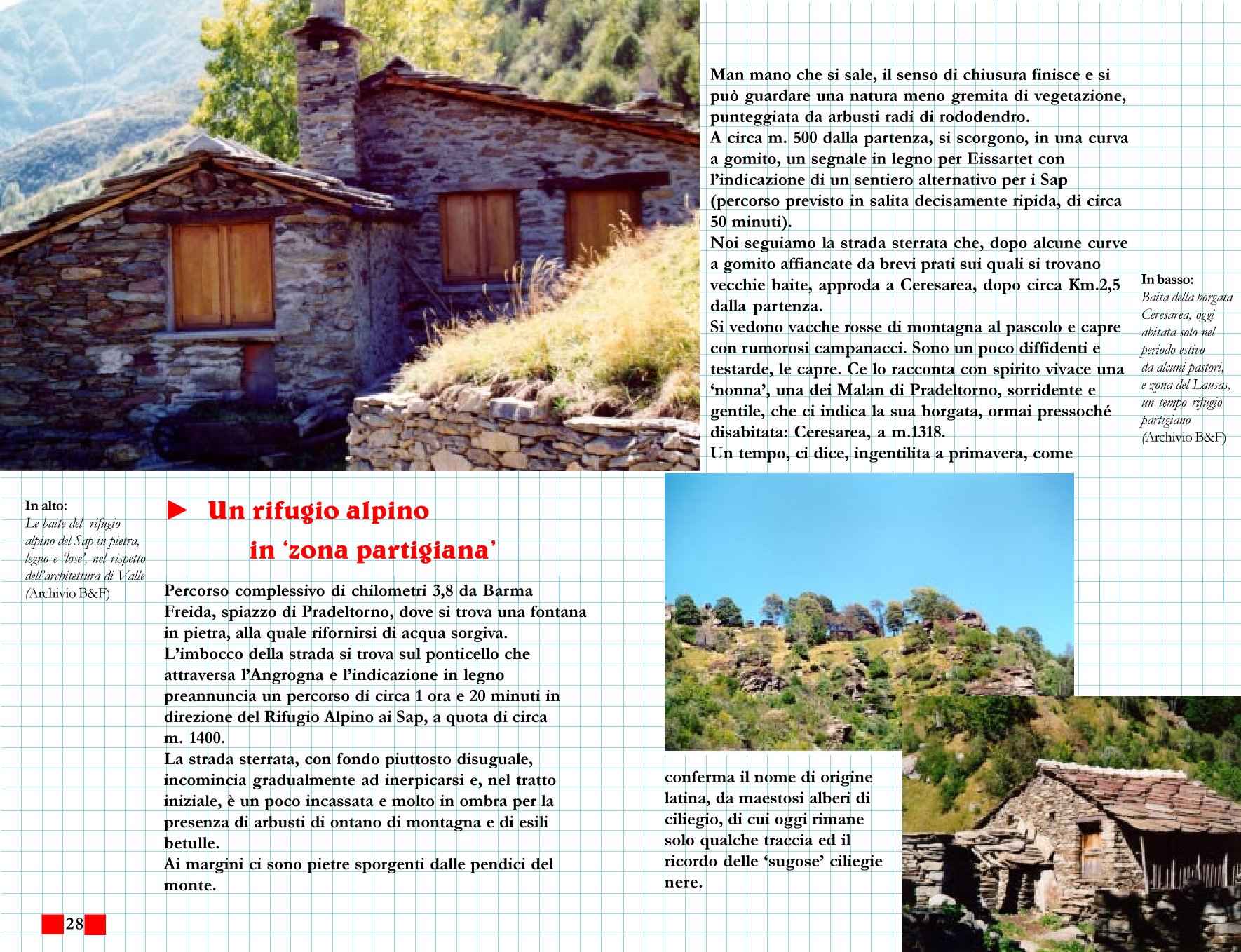

Percorso complessivo di chilometri 3,8 da Barma Freida, spiazzo di Pradeltorno, dove si trova una fontana in pietra, alla quale rifornirsi di acqua sorgiva. L’imbocco della strada si trova sul ponticello che attraversa l’Angrogna e l’indicazione in legno preannuncia un percorso di circa 1 ora e 20 minuti in direzione del Rifugio Alpino ai Sap, a quota di circa m. 1400.

La strada sterrata, con fondo piuttosto disuguale, incomincia gradualmente ad inerpicarsi e, nel tratto iniziale, è un poco incassata e molto in ombra per la presenza di arbusti di ontano di montagna e di esili betulle. Ai margini ci sono pietre sporgenti dalle pendici del monte.

Man mano che si sale, il senso di chiusura finisce e si può guardare una natura meno gremita di vegetazione, punteggiata da arbusti radi di rododendro. A circa m. 500 dalla partenza, si scorgono, in una curva a gomito, un segnale in legno per Eissartet con l’indicazione di un sentiero alternativo per i Sap (percorso previsto in salita decisamente ripida, di circa 50 minuti).

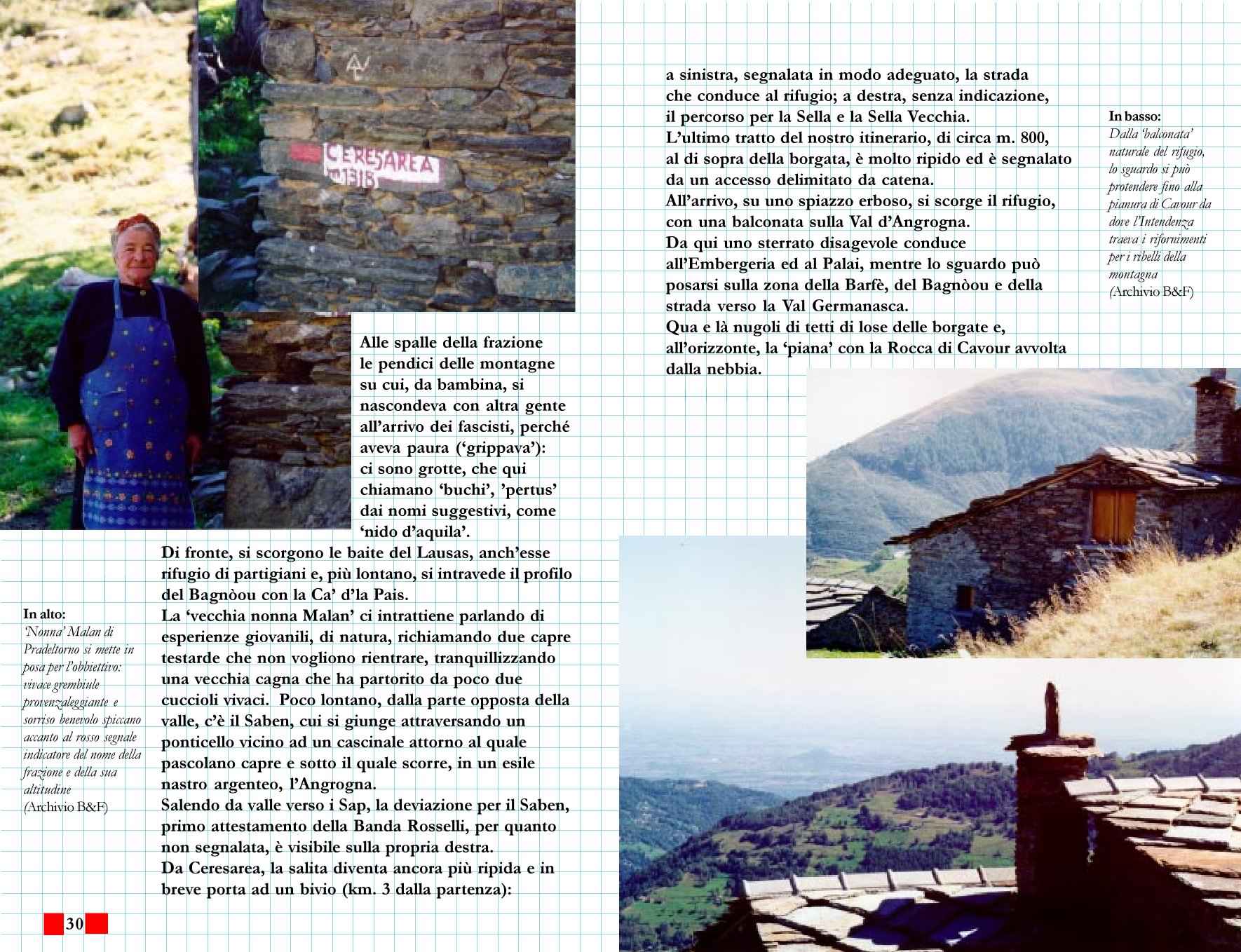

Noi seguiamo la strada sterrata che, dopo alcune curve a gomito affiancate da brevi prati sui quali si trovano vecchie baite, approda a Ceresarea, dopo circa Km.2,5 dalla partenza. Si vedono vacche rosse di montagna al pascolo e capre con rumorosi campanacci. Sono un poco diffidenti e testarde, le capre. Ce lo racconta con spirito vivace una ‘nonna’, una dei Malan di Pradeltorno, sorridente e gentile, che ci indica la sua borgata, ormai pressoché disabitata: Ceresarea, a m.1318.

Un tempo, ci dice, ingentilita a primavera, come conferma il nome di origine latina, da maestosi alberi di ciliegio, di cui oggi rimane solo qualche traccia ed il ricordo delle ‘sugose’ ciliegie nere.

Alle spalle della frazione le pendici delle montagne su cui, da bambina, si nascondeva con altra gente all’arrivo dei fascisti, perché aveva paura (‘grippava’): ci sono grotte, che qui chiamano ‘buchi’, ’pertus’ dai nomi suggestivi, come ‘nido d’aquila’. Di fronte, si scorgono le baite del Lausas, anch’esse rifugio di partigiani e, più lontano, si intravede il profilo del Bagnòou con la Ca’ d’la Pais.

La ‘vecchia nonna Malan’ ci intrattiene parlando di esperienze giovanili, di natura, richiamando due capre testarde che non vogliono rientrare, tranquillizzando una vecchia cagna che ha partorito da poco due cuccioli vivaci. Poco lontano, dalla parte opposta della valle, c’è il Saben, cui si giunge attraversando un ponticello vicino ad un cascinale attorno al quale pascolano capre e sotto il quale scorre, in un esile nastro argenteo, l’Angrogna.

Salendo da valle verso i Sap, la deviazione per il Saben, primo attestamento della Banda Rosselli, per quanto non segnalata, è visibile sulla propria destra. Da Ceresarea, la salita diventa ancora più ripida e in breve porta ad un bivio (km. 3 dalla partenza): a sinistra, segnalata in modo adeguato, la strada che conduce al rifugio; a destra, senza indicazione, il percorso per la Sella e la Sella Vecchia.

L’ultimo tratto del nostro itinerario, di circa m. 800, al di sopra della borgata, è molto ripido ed è segnalato da un accesso delimitato da catena. All’arrivo, su uno spiazzo erboso, si scorge il rifugio, con una balconata sulla Val d’Angrogna. Da qui uno sterrato disagevole conduce all’Embergeria ed al Palai, mentre lo sguardo può posarsi sulla zona della Barfè, del Bagnòou e della strada verso la Val Germanasca. Qua e là nugoli di tetti di lose delle borgate e, all’orizzonte, la ‘piana’ con la Rocca di Cavour avvolta dalla nebbia.

Il Vallone di Pramollo …sconfinando in Val Germanasca

Tra il dicembre 1943 ed il gennaio 1944, a Pramollo e nel Vallone della Gran Comba Garino ai piedi del Gran Truc, si erano stabiliti contatti tra ribelli del Bagnòou, come ‘Poluccio’ Favout, Michel Long, Pierino Boulard, Bruno Migliotti, ed elementi locali di chiare tendenze antifasciste, come Guido Beux, Gino Bounous, Bartolomeo Long (‘Miccu’), Emilio Travers (‘Mille’). Le missioni esplorative di Roberto Malan e di Sergio Toja, nel gennaio ’44, servirono a valutare le possibilità locali e prepararono il trasferimento di un primo distaccamento dalla Val D’Angrogna (25 gennaio ’44) per avviare la guerra di Liberazione anche in Val Germanasca: sessanta uomini del Bagnòou e del Sap, a marce forzate nella neve, arrivarono in Valle e si stabilirono nel Vallone di Riclaretto, a monte dei Chiotti, sotto il comando di Favout.

Questa fu la base di partenza delle azioni che li condussero a controllare la zona fino a Perosa Argentina: il presidio fascista di Prali si arrese; il nucleo carabinieri di Perrero fu catturato; la valle fu riorganizzata sul piano civile.

Due altre ‘ondate migratorie’ dalla Val d’Angrogna avvennero nel febbraio ’44 e circa 180 uomini provenienti dai gruppi del Bagnòou, della Sea, del Sap, degli Ivert e di Martina passarono in Germanasca; nel marzo dello stesso anno gli effettivi salirono a 500, con conseguenti problemi di addestramento, armamento, vettovagliamento e distribuzione sul territorio. Le reclute, raccolte a Prali, venivano addestrate da Robertino Jouvenal e da ‘Zizi’ (Guglielmo Giampiccoli); il grosso delle forze veniva concentrato a Perrero e il Comando di Valle, retto da Favout e Roberto Malan, stabilitosi alla miniera della Gianna, doveva provvedere ai rifornimenti di armi e di viveri e all’organizzazione militare. I contatti con Torino erano garantiti da Willy Jervis; mentre l’azione di formazione politica era svolta da Lombardini ed Artom.

Notevole fu l’intervento sul tessuto sociale della Valle, anch’essa zona libera: Gustavo e Frida Malan agirono attivamente per ‘riformare’ la scuola fascista partendo dai libri di testo che dovevano essere ‘ripuliti’ dall’ideologia di regime. Favout con orgoglio ci dice nella sua intervista: “Gli insegnanti di Prali, già nel gennaio ’44, potevano dire che una volta c’era il fascismo”.

Sempre Favout aggiunge: “Le basi erano dappertutto, dove c’erano 10-15 partigiani, che però, il giorno dopo, erano da un’altra parte… Era una ‘coperta’ che copriva tutta la zona: cercare il ‘buco’ dove si nascondevano in quella coperta è difficile… direi assurdo”. Pramollo rappresenta un’oasi relativamente tranquilla ed il suo gruppo partigiano, affidato a Giovanni Costantino, al suo vice ‘Miccu’ e all’intendente ‘Mille’, riflette l’organizzazione ‘ in famiglia’, come continua Favout, dei gruppi locali, costituiti da poche unità e perciò agili negli spostamenti, pronti a colpire in bassa valle e poi a ritirarsi. Dallo scioglimento del primo nucleo resistente dei Bocchiardi, organizzatosi sotto la guida di Fredino Balmas, derivano tutte le squadre della zona: la squadra dei Pini, della Timonsella, del Cialaret, del Ticiun, della Meisonassa, di Pomeano, della Rostania, del Sangle, di Pralarossa. Fra le squadre del Vallone di Pramollo, Favout evidenzia come più forte quella del ‘Bric dei pini’, verso il Lazzarà, sopra Ruata, a picco su Pinasca, comandata da ‘Vulatia’ (Roberto Bounous), ma sottolinea l’azione di tutte sotto la guida abile e severa di Costantino, che sapeva condurle tanto in azioni contro i nazifascisti, quanto in azioni di ‘rapina’ nei confronti della RIV, delle proprietà della famiglia Agnelli o dei magazzini della Miniera Talco e Grafite di Malanaggio o nei recuperi dei materiali lanciati dagli alleati.

La gente comune aiuta i partigiani e cerca di attenersi alle disposizioni rigorose della loro legislazione: bandi, circolari, ammonimenti, buoni di prelievo, ricevute di requisizione portano le firme di Costantino e di Favout che devono affrontare e risolvere problemi di ordinaria quotidianità, particolarmente difficili in periodo eccezionale come quello di guerra.

Nel ricco Archivio di documenti di ‘Poluccio’, si possono sfogliare bandi per la requisizione di bestiame, burro, formaggio e cereali; circolari severe per invitare alla solidarietà e al mantenimento di atteggiamenti onesti; ordini perentori per evitare sprechi, abusi o contatti pericolosi; sentenze di inflessibile giustizia partigiana; foglietti sgualciti su cui sono annotate in fretta raccomandazioni per un amico ferito o in pericolo; distinte ‘ragionieristiche’ dei materiali di lancio degli alleati; battute goliardiche contro i nemici, espressioni di sdegno contro i nemici e i loro delatori, frasi addolorate per i compagni caduti …

Molti documenti attestano come, anche se in condizioni precarie, dati i tempi, vi fosse un fitto ‘scambio epistolare’, ufficiale e privato, tra i partigiani e dagli scritti emerge uno spaccato interessante e umano della vita nelle squadre ed il temperamento dei loro ‘capi’. Pramollo è il ‘ponte’ tra la Val Pellice, attraverso il Colle Giulian [intendasi colle Vaccera], e la Val Germanasca, attraverso Comba Garino; il comando di Costantino e ‘Miccu’ si sposta ora ai Clotti, ora ai Micialetti, dove, nella casa di ‘Mille’, sorgerà un’infermeria e si nasconderanno molti dei milioni rubati per autofinanziamento alla RIV; con sottile ironia Favout dice: “Dov’ero io, là era il comando!”, evidenziando come proprio la mobilità, e non la territorialità, costituisse nella ‘scodella’ di Pramollo la vera garanzia di salvezza. La pressione nazifascista sulle valli valdesi si esercitò con violenza durante i rastrellamenti del marzo e dell’agosto ’44 e le formazioni partigiane della Germanasca risposero nel primo caso con una rapida riorganizzazione e nel secondo con la pianurizzazione.

Infatti nell’aprile ’44, la Colonna Val Germanasca, comandata da Favout, coadiuvato da Gino Beux e Peo Regis, si diede un nuovo assetto e risultò costituita dal gruppo di Gino Ceccarini alla Comba Garino, dal gruppo di ‘Tettu’ (Alberto Ribet) a Maniglia e da quello di Costantino e ‘Miccu’ nel Vallone di Pramollo; nel settembre ’44, il ‘Tettu’ si spostò al Lazzarà, Adriano Lanzerotti ed i suoi sabotatori si riunirono a ‘Renato’ in pianura e Ceccarini discese prima a Bricherasio e Cavour, e quindi raggiunse l’Astigiano.

Verso il Bric dei Pini. Una passeggiata ‘resistenziale’

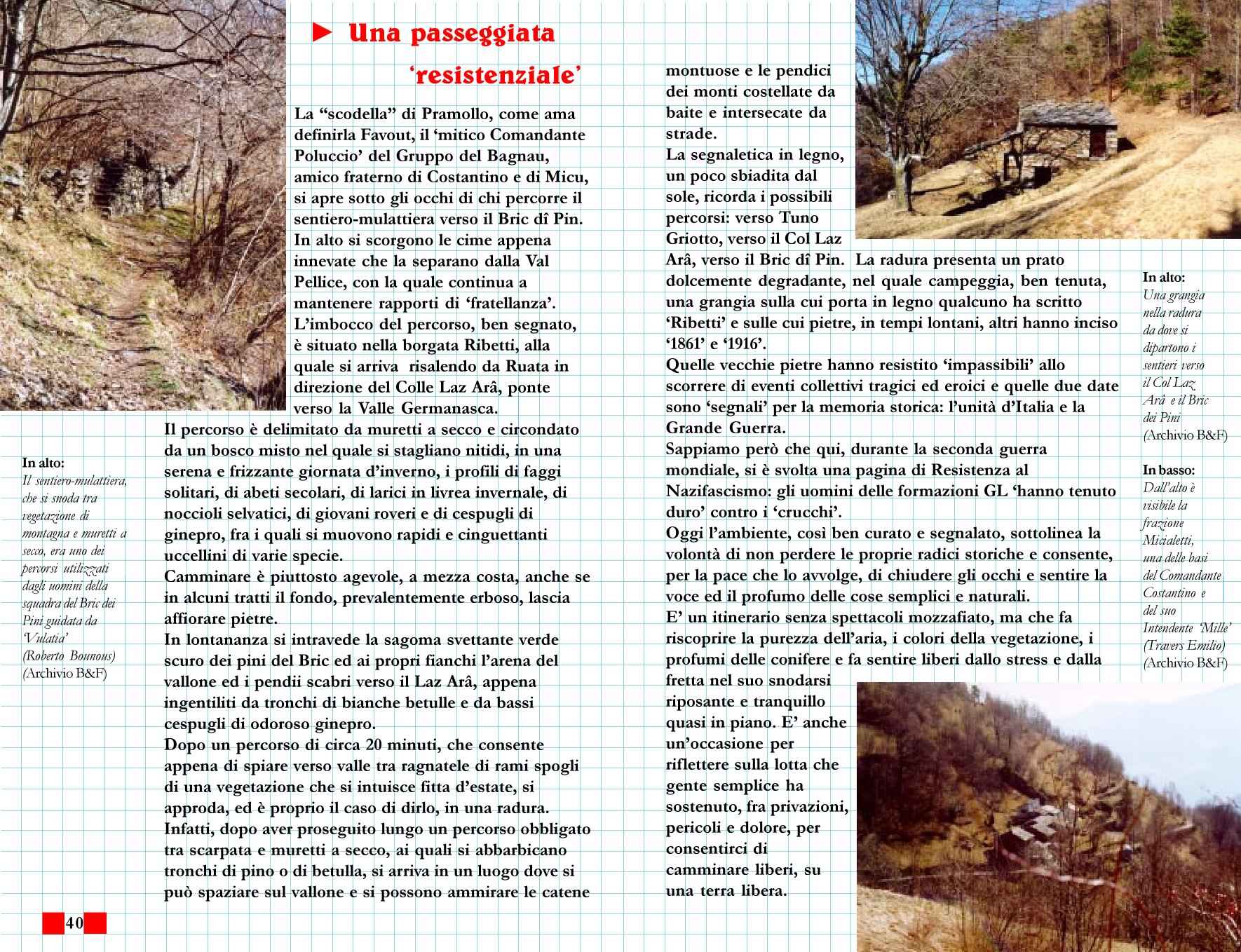

La “scodella” di Pramollo, come ama definirla Favout, il ‘mitico Comandante Poluccio’ del Gruppo del Bagnau, amico fraterno di Costantino e di Micu, si apre sotto gli occhi di chi percorre il sentiero-mulattiera verso il Bric dî Pin. In alto si scorgono le cime appena innevate che la separano dalla Val Pellice, con la quale continua a mantenere rapporti di ‘fratellanza’. L’imbocco del percorso, ben segnato, è situato nella borgata Ribetti, alla quale si arriva risalendo da Ruata in direzione del Colle Laz Arâ, ponte verso la Valle Germanasca.

Il percorso è delimitato da muretti a secco e circondato da un bosco misto nel quale si stagliano nitidi, in una serena e frizzante giornata d’inverno, i profili di faggi solitari, di abeti secolari, di larici in livrea invernale, di noccioli selvatici, di giovani roveri e di cespugli di ginepro, fra i quali si muovono rapidi e cinguettanti uccellini di varie specie.

Camminare è piuttosto agevole, a mezza costa, anche se in alcuni tratti il fondo, prevalentemente erboso, lascia affiorare pietre.

In lontananza si intravede la sagoma svettante verde scuro dei pini del Bric ed ai propri fianchi l’arena del vallone ed i pendii scabri verso il Laz Arâ, appena ingentiliti da tronchi di bianche betulle e da bassi cespugli di odoroso ginepro.

Dopo un percorso di circa 20 minuti, che consente appena di spiare verso valle tra ragnatele di rami spogli di una vegetazione che si intuisce fitta d’estate, si approda, ed è proprio il caso di dirlo, in una radura. Infatti, dopo aver proseguito lungo un percorso obbligato tra scarpata e muretti a secco, ai quali si abbarbicano tronchi di pino o di betulla, si arriva in un luogo dove si può spaziare sul vallone e si possono ammirare le catene montuose e le pendici dei monti costellate da baite e intersecate da strade.

La segnaletica in legno, un poco sbiadita dal sole, ricorda i possibili percorsi: verso Tuno Griotto, verso il Col Laz Arâ, verso il Bric dî Pin. La radura presenta un prato dolcemente degradante, nel quale campeggia, ben tenuta, una grangia sulla cui porta in legno qualcuno ha scritto ‘Ribetti’ e sulle cui pietre, in tempi lontani, altri hanno inciso ‘1861’ e ‘1916’.

Quelle vecchie pietre hanno resistito ‘impassibili’ allo scorrere di eventi collettivi tragici ed eroici e quelle due date sono ‘segnali’ per la memoria storica: l’unità d’Italia e la Grande Guerra.

Sappiamo però che qui, durante la seconda guerra mondiale, si è svolta una pagina di Resistenza al Nazifascismo: gli uomini delle formazioni GL ‘hanno tenuto duro’ contro i ‘crucchi’.

Oggi l’ambiente, così ben curato e segnalato, sottolinea la volontà di non perdere le proprie radici storiche e consente, per la pace che lo avvolge, di chiudere gli occhi e sentire la voce ed il profumo delle cose semplici e naturali. E’ un itinerario senza spettacoli mozzafiato, ma che fa riscoprire la purezza dell’aria, i colori della vegetazione, i profumi delle conifere e fa sentire liberi dallo stress e dalla fretta nel suo snodarsi riposante e tranquillo quasi in piano. E’ anche un’occasione per riflettere sulla lotta che gente semplice ha sostenuto, fra privazioni, pericoli e dolore, per consentirci di camminare liberi, su una terra libera.